최근 들어 이 수치를 가장 많이 높여 놓은 곳은 다름 아니라 이라크와 아프가니스탄이다. 지난달에는 이탈리아 신문을 위해 활동하던 아프가니스탄 현지인 운전기사와 통역이 탈레반에 의해 처형됐고, 5월 초에는 이라크에서 취재 중이던 <뉴스위크> 러시아판 사진기자가 폭탄에 맞아 사망했다.

"국가보안법의 이름으로"…이라크와 뭐가 달라?

이 와중에 이라크 정부는 피해자의 인권 보호를 핑계 삼아 모든 폭탄 테러의 현장 취재를 금지한다고 발표해 사실상 취재의 자유를 원천 봉쇄했다.

오늘 사진가 이시우 씨의 구속이 부끄러운 것은 바로 이 대목이다. 미국의 국제적인 장난으로 아프가니스탄과 이라크는 지금 어찌 손 써볼 수도 없는 공황 상태라고 치자. 그러나 사실상 숨을 거뒀다고 믿고 싶었던 국가보안법의 이름으로 여전히 한국에서도 취재의 자유가 묵살된다는 것은 슬픈 현실이다. 희생자의 수만 다를 뿐, 표현의 자유가 지켜지지 못한다는 점에서 여전히 한국은 정치적 혼란이 극단으로 치닫고 있는 분쟁 지역과 크게 다를 바 없는 셈이다.

'국경없는기자단'에서는 해마다 각 나라의 취재 여건을 종합적으로 분석해 언론자유 지수도 매긴다. 여기에서 한국은 2006년 31위를 차지했다. 2002년 39위를 차지했던 점에 비춰본다면, 노무현 정권 들어 취재의 자유가 8계단 상승할 만큼 높아진 셈이다. 그러나 이시우 씨의 구속과 함께 우리는 냉정하게 과연 한국의 언론자유 지수가 과거보다 높아질 수 있는지 따져봐야 한다.

차라리 역사의 곪은 상처를 건드린 그의 감수성을 탓하지…

|

흔히 한 장의 사진이 역사를 바꾼다고 하지만, 역설적이게도 '역사를 바꾼 한 장의 사진'은 사진사에서 그다지 많지 않았다. 오히려 사진 한 장이 세상을 바꿀 수 없음을 알면서도, 그 신념을 포기하지 않은 사진가들의 외롭고 지난한 활동이 사람들의 편견에 균열을 일으키고, 그 균열이 종국에는 커다란 변화를 일으켰던 것이다.

이시우 씨는 아직 잠들지 않은 역사의 상처를 기록했다는 점에서 사진가이자, 그 속에서 얻은 깨달음을 우리와 함께 나눴다는 점에서 저널리스트이며, 시대를 뛰어넘어 본인이 표현하고 싶은 것을 드러냈다는 점에서 예술가다. 그러나 그가 어떤 이름으로 살아 왔건, 역사의 상처를 어루만지고 그 아픔이 아직도 살아 있음을 보여줬다는 점에서 그의 표현의 자유는 지켜져야만 한다.

처음 이시우 씨가 국가보안법을 위반했다는 얘기를 들었을 때는 과거의 망령이 아직도 우리 사회를 지배하고 있다는 생각에 믿기지 않았고, 그에게 이적 행위를 씌운 사진들을 보고서는 나라의 안보를 해치기에는 너무 온순한 작품들에 쓴웃음을 지었다.

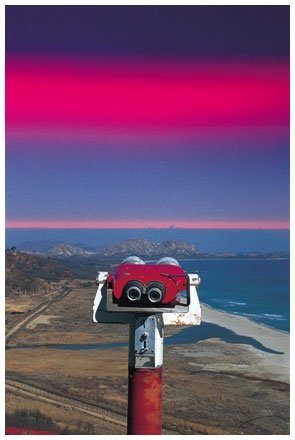

북한을 이롭게 할 것이라는 비무장지대의 초소 사진은 <내셔널 지오그래픽>에 실린 사진가 마이클 야마시다의 작품보다 덜 직접적이다. 차라리 정부의 심기를 건드린 것이 그의 사진이 담고 있는 이적성이 아니라, 우리가 자꾸만 잊고자 하는 역사의 곪은 상처를 건드린 이시우 씨의 섬세한 감수성이었다고 말한다면 조금이라도 덜 촌스러웠을 것을.

우리 모두가 외면한 역사의 현장을 보듬어줘야겠다고, 그것이 자신의 길이라고 받아들였을 때부터 그는 고독했을 것이다. 이시우 씨에게는 미안하지만, 나는 이시우 씨가 그 힘든 길을 멈추지 않았으면 한다. 너무 오래된 지병이라 아픈지도 모른 채 고사되어 가는 분단의 상처를 그라면 어떻게 쓰다듬어야 하는지 알고 있기 때문이다. 그래서 그는 갈 길이 바쁜 사람이다. 그 먼 길을 가는 이시우 씨를 국가보안법이라는 잣대로 멈추게 할 수는 없다.

"진실이 묻히면 무서운 폭발력을 축적합니다"

그는 지금 묵비권을 행사하며 단식 중에 있다. 그것은 세상과의 소통이 단절됐을 때, 자신의 진실을 증명하기 위한 최후의 수단이다. 절망의 끝에서 그는 온몸으로 저항하기를 선택한 것이다.

19세기 말, 드레퓌스 사건의 망령이 프랑스를 덮쳤을 때, 에밀 졸라는 드레퓌스의 석방을 촉구하며 이렇게 말했다. "진실이 지하에 묻히면 자라납니다. 그리고 무서운 폭발력을 축적합니다. 이것이 폭발하는 날에는 세상 모든 것을 휩쓸어 버립니다."

여전히 국가보안법이 살아 있는 시대에 살고 있지만, 그런 모순에도 불구하고 역사의 진보와 진실의 힘을 믿는다면, 우리 모두는 이시우 씨의 외로운 선택에 빚지고 있다는 것을 잊지 말아야 한다.

| 송수정 사진가는… 다큐멘터리 잡지 월간 <지오(GEO)> 편집장을 거쳐 현재는 프리랜서 사진디렉터이자 출판 기획자로 활동하고 있다. |

전체댓글 0