그런데 시골과 도시의 이런 대비 속에는 정작 '시골 생활'에 대한 고민이 빠져 있습니다. 다들 도시 생활이 얼마나 불행하고, 삭막하고, 불편한지는 얘기합니다. 하지만 정작 시골에서 '어떻게' 생활할지를 놓고서는 모든 게 막연하기만 합니다. 도시에서의 삶을 불평하면서 시골 생활을 언급하는 이들이 많은 데도, 정작 도시가 팽창하는 이유가 여기에 있는지도 모르겠습니다.

그래서 새해에 같이 읽어볼 첫 책으로 <시골 생활>(정상순 지음, 문학과지성사 펴냄)을 정했습니다. "서울에서 나고 자랐다 서른이 넘어 시골에서 '제멋대로' 살고 있는" 정상순 씨가 지리산 자락에 샅샅이 훑으며 그곳에서 터를 잡고 살아가는 사람들의 얘기를 담았습니다. 그래서 부제는 이렇습니다.

"지리산에서 이렇게 살 줄 몰랐지?"

시골 생활, 지리산 생활 따위에는 관심이 없다고요? 어쩌면 그런 분이야말로 이 책을 읽어야 할 1순위입니다.

이 책을 읽다 보면, '지리산 시골살이학교' 1기 졸업생 조현정 씨의 말이 실감이 납니다. "이건 공간의 문제가 아니라 나의 문제"라고. "시골이든 도시든 내 삶을 온전히 내가 살아낼 수 있는 힘을 키워야" 한다고. 이 책은 (혼자가 아니라) 서로 다독거리며 그렇게 힘을 키우는 사람들의 이야기입니다.

아직도 선뜻 책을 잡기가 망설여진다고요? 그래서 준비했습니다. <시골 생활>을 펴낸 문학과지성사와 함께 이 책을 먼저 읽은 이들의 독후감을 매주 수요일과 금요일 두 번에 걸쳐서 소개합니다.

마지막 독후감의 주인공은 마을 활동가 윤미숙 선생님입니다. 윤 선생님은 작년(2015년)에 <춤추는 마을 만들기>(남해의봄날 펴냄)를 펴냈습니다.

억세게 운이 좋을 때, 기분이 아주 최상일 때 경상도 촌사람들은 대길(大吉)이도 모자라 '대길이 저거 아버지'까지 불러내면서 하는 말이다. 귀촌한 지는 얼추 15년 정도. 마흔 근처에 생의 계획대로 움직여 아파트를 버리고 산골 외딴집으로 내려왔다.

좋은 점을 들라면 수도 없이 많지만 생활비가 도심지에서의 절반에도 못 미친다는 점, 텃밭 농사를 통해 땅과 가까이 지낸다는 점, 그 땅에서 난 결과물을 실컷 취하고 이웃과 지인들에게 나누어 주는 선심을 펑펑 쓰게 되었다는 점, 좋아하는 꽃을 실컷 심을 수 있다는 점, 고요하고 청량하다는 점. 그 외에도 부부싸움이 사라졌다는 점, 신랑이 통닭과 피자를 끊었다는 점, 시도 때도 없이 실실 웃고 행복하다는 실감이 나는 점 정도로 정리할 수 있겠다.

나쁜 점은? 미안하지만 없다. 고만고만한 나쁜 점은 삶이 가져다주는 통과 의례 정도의 근심거리가 전부다. 시골에 살아서 불편하거나 나쁜 점은 내게는 아직 없다. 아! 한 가지 있다. 이웃집 할매 할배들이 쓰레기를 태운다. 비닐도 태우고 스티로폼도 기꺼이 태운다. 까이 꺼, 그 분야를 좀 아는, 좀 젊은 내가 분리수거를 해드려야지 하다가도 아직은 마음뿐이다. 조만간 직장을 그만두고 나면 마을을 돌면서 그런 거라도 해서 시골 사는 기분 좋음에 대한 일조를 해야지 않을까 궁리 중이다.

오래전 젊어서 서툴고 그 서툶이 방황을 불러내어 지리산을 쏘다닐 때 골짜기마다 도인들이 살았다. 하나같이 수염과 머리를 기르고 산나물과 약초를 캐러 다니며 뜬구름 잡는 말들을 자주 했다. 자발적 현실 도피자들이었겠으나 마을 사람들은 '도사'라고 불렀다. 주로 마을과 떨어진 외딴집에 거주하며 주민들과의 접촉도 꺼리는 '독야청청'형이 많았다. 거림골 언저리에 그렇게 묻혀 살다가 몸이 아픈 어느 날 밤, 결국은 동네 이장과 주민들의 도움으로 병원으로 실려 가는 모습을 본 적이 있다.

더불어 사는 수밖에 없다. 숲도 큰 나무 작은 나무, 짐승과 새들이 더불어 산다. 그래야 온전한 숲이다. 소소한 시골 마을에서 내 작은 재주를 나누고 더 큰 지혜를 얻는다. 아이 하나가 자라기 위해서는 온 마을이 필요하다. 온 자연의 기운을 받아 아이가 건강하게 자라는 것이다.

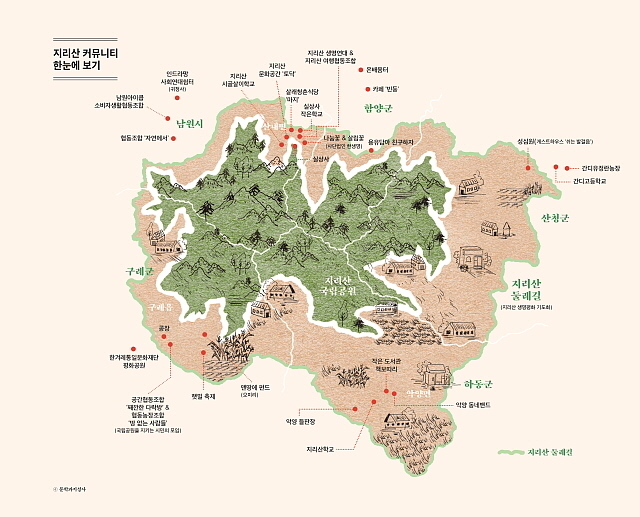

<시골 생활>에서 저자가 밝힌 바대로, 지금 지리산에서는 다양한 실험이 진행 중이다. 새 주민과 헌 주민이 잘 어우러져 소통하는가 하면 새 주민들이 마을 공동체를 위해 뭔가를 연구하고 만든다. 스물다섯 가지 그 소동들이 아름답고 살지다.

전체댓글 0