1997년 여름 로마 성 베드로 대성당 앞 공중전화에서였다. 아버님의 검진이 끝날 시간에 맞춰 서울로 전화를 걸었다. "여보세요" 하고 받는 형의 목소리에서 바로 알 수 있었다. 호텔로 돌아갔다. 화장실로 들어갔다. 문을 꼭 닫고 울기 시작했다. 울다가 거울을 보고 다시 소리를 치고. '이제 아버지가 돌아가시고 나면 삶의 의미, 내 삶에 대한 가치 평가는 도대체 누가 해줄 수 있을까. 아버지, 저 잘했죠. 하는 이야기를 이제 누구에게 할 수 있을까. 그래 잘했구나, 그래 못났구나. 하는 이야기를 누구에게서 들을 수 있을까.'

그렇게 몇 시간을 울었던가. 급히 서울로 돌아와 생의 마지막을 보살펴드려야 했다. 낙엽귀근(落葉歸根)이라고 했다. 가을의 첫 문턱이던 9월, 추석날 새벽에 아버님은 깊은 평화에 들었다. 다들 귀경길을 서두르는 때 아버님을 모시고 귀성길에 올랐다. 아버님의 마지막 고향길이었다.

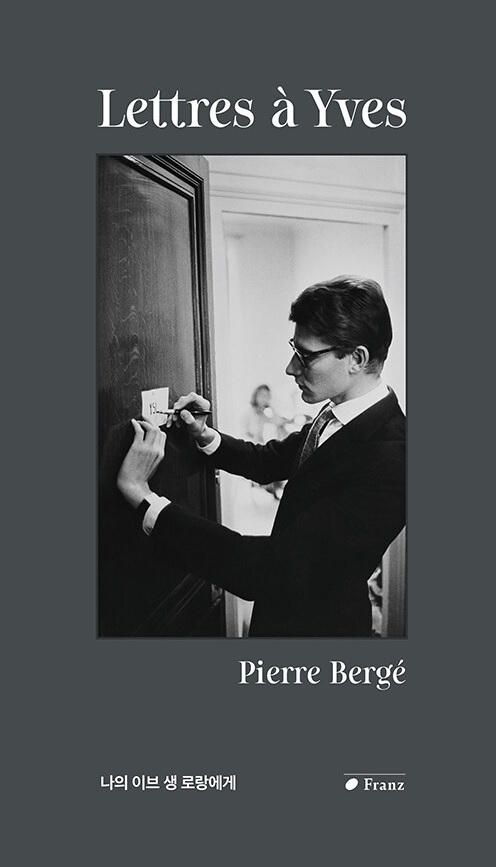

어쩌다 <나의 이브 생 로랑에게> 를 읽게 되었다. 책은 이런 문장으로 열린다.

"내 삶의 증인을 잃었으니, 앞으로 되는대로 살게 될까 걱정입니다." (소小 플리니우스)

이 책의 가치는 이 한 문장으로 충분했다. 하루에도 몇 번씩 불쑥불쑥 떠오르는 아버님에 대한 기억. 끝없는 그리움 그리고 무한정 베풀어주셨던 사랑이, 로마 어느 호텔 화장실에서 느꼈던 그 절망이 떠올랐다. 이런 문장이 있었다니. 이런 사랑이 있었다니. 아 남들도 그랬구나 하는 공감까지.

책의 맨 앞장은 피에르 베르제가 이브 생 로랑의 장례식에서 낭독한 2008년 6월 5일 추도문이다. 그리고 그 해 크리스마스 날 베르제는 로랑에게 읽을 수 없는 편지를 쓰기 시작한다. 편지는 1년여간 이어진다.

"당신은 수많은 디자이너 가운데 인생이라는 책의 첫 장을 펼치고, 쓰고, 스스로 마침표를 찍은 유일한 사람이 되었습니다. 당신의 가장 가까운 증인으로서 내가 가장 감탄했던 점은 당신의 정직성과 엄격함, 그리고 까다로움이었습니다."

"근본적으로, 이 편지에는 단 한 가지 목표가 있었지. 우리의 삶을 결산하는 것. 네가, 그리고 우리가 살아온 과정을 이 글을 읽을 사람들에게 들려주는 것. 요컨대 네게도 수없이 이야기했던 나의 추억에 불을 밝히는 것. 너와 함께해서, 그리고 네가 있어서 내가 얼마나 행복했는지 보여주는 것."

"인생이라, 삶은 지나갔네. 도무지 산 것 같지도 않은데."(피르스 <벚꽃 동산>)

전체댓글 0