박물관 큐레이터가 유물 수장고에 들어갈 때는 스카프나 넥타이를 매서는 안된다. 통이 넓은 바지나 스커트, 굽이 높은 신발도 신을 수 없다. 유물에 닿을까 넘어질까 염려해서다. 정식 매뉴얼은 아니지만 불문율이다.

"신입 시절 선배들은 수장고 작업이 있거나 벽부 진열장 안에 들어가 유물을 교체할 때면 일단 바지 밑단을 양말 안에 접어 넣었다. 처음 그 모습을 보았을 때는 뭔가 성스러운 의식을 진행하는 듯한 진지한 표정이 우스꽝스러웠다."

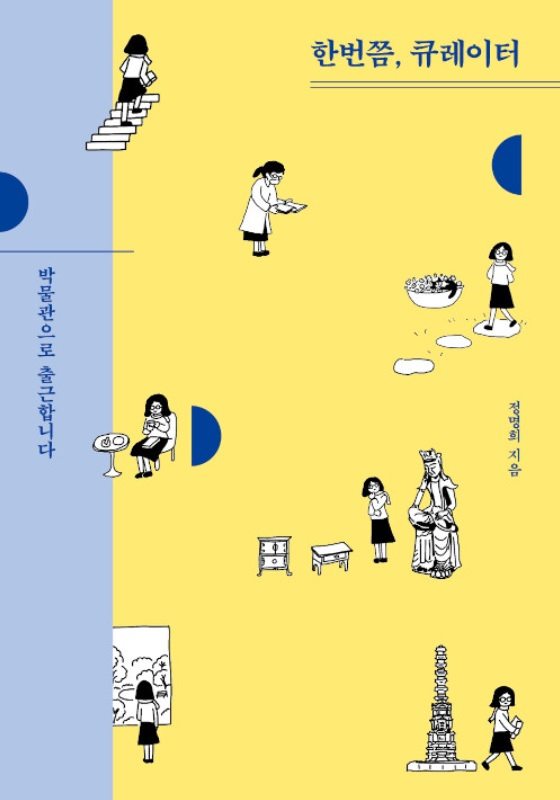

저자 정명희는 국립중앙박물관 큐레이터다. 큐레이터가 풀어놓는 큐레이터는 어떤 직업일까. 한 번쯤 큐레이터로 살아본다는 것은 어떤 기분일까. 대체 큐레이터는 무슨 생각을 하며 살까.

"큐레이터는 유물 앞에 서 있을 이를 상상한다. 서두를 일 없는 여유로운 걸음도, 빠른 보폭의 발소리도 떠올려본다. 프롤로그와 에필로그, 그 누구도 같을 수 없는 인생의 스토리에서 어떤 큐레이팅을 하고 있을지 상상해 본다."

우리는 큐레이터를 상상하지만 큐레이터는 유물 앞에 서 있는 우리를 상상한단다. 기억한단다. 그래서 유물을 매개로 큐레이터와 관람객의 대화는 이루어지고, 이번엔 종이책을 통해 큐레이터와 독자의 대화가 시작된다.

청양 장곡사에는 고려시대에 제작된 금동약사여래좌상이 있다. 불상 안에서 발견된 10미터가 넘는 발원문에는 천여 명이 넘는 사람들의 바람이 빼곡하게 적혀 있다. 고려 건국 1,100주년을 기념하는 <대고려, 그 찬란한 도전>을 준비할 때 장곡사에 세 번을 찾아갔다. "스님의 방에서 무릎을 꿇고 한참을 앉아 있었다. 해야 할 노력을 다했으나 뭔가 미진한 듯했다. 학술지에 논물을 투고하려고 모아둔 게재료를 대웅전에 연등을 올리는 데 썼다. '더 많은 사람이 고려시대 약사불을 만날 기회를 주십시오, 좋은 순간을 혼자만 보는 것은 너무 아쉽습니다.' 의지할 곳이 없는 마음에 저절로 기도가 나왔다." 승인이 떨어졌을 땐 날아갈 듯했다. 이번엔 돈 문제였다. 발원문을 펼칠 10미터가 넘는 장을 짜야 했으니.

준비를 거쳐 2018년 겨울, 특별전이 열렸다. 전시 기간 동안 17만 명이 넘는 관람객이 찾았다. 그간 박물관이 개최한 한국 문화재 전시 중 가장 많은 관람객이었다.

'학예사'이던 시절이 가고 '큐레이터' 시대가 왔다. 제법 꿈꾸는 직업이 되고 있다. 박물관 큐레이터와 갤러리 큐레이터는 결이 상당히 다를게다. 공공 박물관 큐레이터를 꿈꾸는 이들을 위한 정갈한 안내서.

전체댓글 0