"인류의 큰 적은 단 셋뿐이니 열병, 기아, 전쟁이다. 그중 단연코 가장 크고 무시무시한 적은 열병이다.(윌리엄 오슬러, 1896)"

열병 혹은 역병 혹은 전염병이 인류와 떨어져 산 적은 단 하루도 없었다. 재난 또한 유사 이전부터 동반자였다. 늘 인재라 탓하지만 사실 자연적 재난과 인공적 재난이라는 식의 분명한 이분법이라 성립하기 어렵다. 더구나 병원균으로 인해 신체에 전염이 벌어질 경우 '정신의 전염과 파괴적인 상호작용'을 맺곤 했다.

전염병은 공포를 낳는다. 그리하여 '생물학적 팬데믹과 정보 팬데믹이라는 이중의 팬데믹 현상'이 나타난다. 전염병과 재난은 이토록 복합적이다. 그런데도 우리는 역병을 마른하늘에 날벼락 대하듯 한다. 나아가 "한 사람의 죽음은 비극이지만, 100만 명의 죽음은 통계 수치일 뿐이다.(리어나도 라이언스, 1947)" 라는 말로 인류사적 비극을 모른체한다.

격리 제도나 사회적 거리두기는 오늘날의 발명품이 아니다. 14세기 유럽에 흑사병이 반복되자 도시 국가들은 확산 저지를 위한 여러 정책을 마련했다.

첫째, 바다와 육지에 격리 시설을 마련하고 국경을 통제한다. 베니스 제국이 항구에 도착한 선원들을 일정 기간동안 '라자레토(일정기간 선원들을 배에 그대로 머물게 하거나 근처의 작은 섬을 격리 장소로 활용하던 방식)'에 의무적으로 격리시켰던 것과 같은. 둘째, 각종 모임을 금지하고 사회적 거리두기를 시행한다. 셋째, 확진자들을 건강한 이들로부터 격리시키는 봉쇄정책과 사망자에 대한 특별한 매장. 넷째, 선박이나 대상들에게 페스트 환자가 없음을 증명하는 건강증명서 등을 발급하기도 했고. 다섯째, 피렌체는 흑사병으로 생계가 막막해진 이들에게 식품 등의 무상 지급했는데, 여기에는 부조 목적 이외에 부랑자로 돌아다니며 전파하는 것을 막겠다는 목적도 있었다.

어디로 가는 것인가. 인류라는 종의 근본적 위기인가 아니면 일상적 전염병인가. 구조적 경기 침체인가 아니면 악성 인플레이션인가. 광란의 2020년대인가 아니면 볼셰비즘과 파시즘의 재림인가. 묵상하고 예측할 일이다.

"팬데믹 기간 동안에는 사람들이 종교적 성찰에 젖어드는 경향을 보이지만, 끝난 다음에는 삶의 기쁨을 외치며 리스크를 무릅쓰는 태도가 늘어난다."

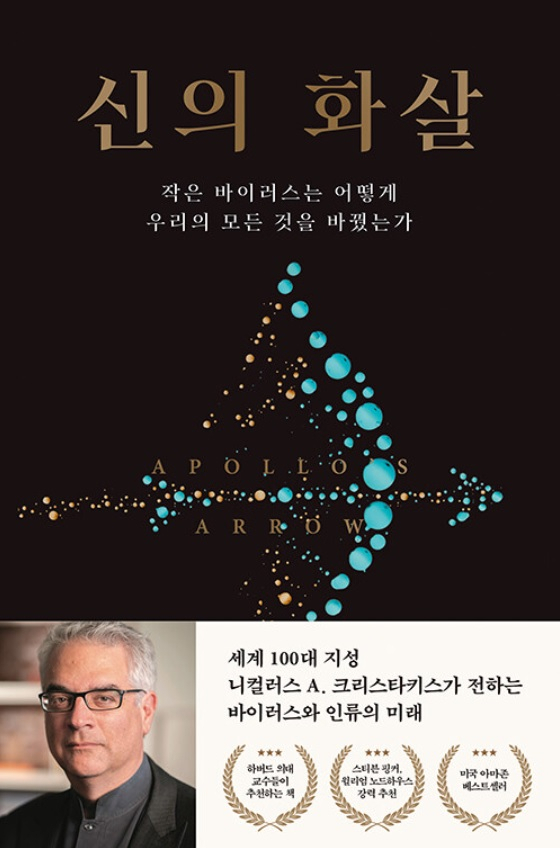

두 권의 책이 상상력을 자극한다. 니컬러스 A. 크리스타키스의 <신의 화살>, 니얼 퍼거슨의 <둠 재앙의 정치학>이다. 특별히 바로바로 번역 출간해 준 번역자와 출판사에 경의를 남긴다. 퍼거슨의 책에는 한국의 31번 확진자 사례가 도표로 들어가 있다.

전체댓글 0