아르투르 시자르-에를라흐가 이탈리아 플렌조에 있는 미식과학대학에서 석사과정을 밟고 있을 때 일이다. 때마침 위스키와 와인에 대한 글쓰기 과제를 하다가 갑자기 나무통이 궁금해지기 시작했다.

나무가 살아 있는 물질이니만큼 나무통은 틀림없이 술에 모종의 맛을 보태게 될 텐데, 그렇다면 익숙한 바닐라 맛 외에 나무통에서 생성되는 다른 맛들도 있을까? 있다면, 그것들 사이에는 무언가 공통된 '나무 맛'이 존재할까?

생각을 이어가다 보니, 나무 혹은 나무의 일부와 닿는 음식이 와인이나 위스키만이 아니라는 사실을 깨닫게 되었다. 메이플 시럽이나 차는 아예 나무가 주재료다. 어떤 음식은 나무를 태운 연기로 훈연해 맛도 내고 오래 보관할 수 있게도 만드는데, 고기, 생선뿐 아니라 초콜릿이나 파스타 중에도 이런 것이 있다. 또한 맛과 냄새는 연결되어 있으므로 나무의 맛을 논하려면 나무의 향도 생각해야 한다.

그렇다면, 나무로 만드는 향수도 있지 않을까? 생각의 불씨에 불이 활활 타올랐다. 이 책을 위한 여정이 시작된 것이다. 쉽게 기억할만한 흥미로운 한 토막을 소개한다.

"1820년 조니 워커는 스코틀랜드의 작은 마을에서 식료품점 주인으로 경력을 시작했다. 곧 차와 향료를 잘 블렌딩하는 것으로 이름을 알리게 되었다. 당시 식품점은 인근 농장의 증류소에서 숙성되지 않은 위스키 원액을 들여와 자신이 가지고 있는 낡은 통에서 숙성시켜 판매하곤 했다. 전에 와인부터 셰리까지 모든 것을 담았던 이 통들은 위스키에 특유의 향미를 더해주었다. 조니 워커도 그런 식품점 주인 중 한 명이었기에 그가 훈연 향이 감도는 위스키를 블렌딩하게 된 데는 차 블렌딩 경험이 크게 영향을 미쳤을 것이다. 지나친 추측이 아니다. 당시에는 수입 차 상당수가 운송 시 보존을 위해 훈연 처리되었기 때문이다. 두 가지 나무 음식 사이의 연결고리에 대해 이보다 더 흥미로운 이야기가 있을까?"

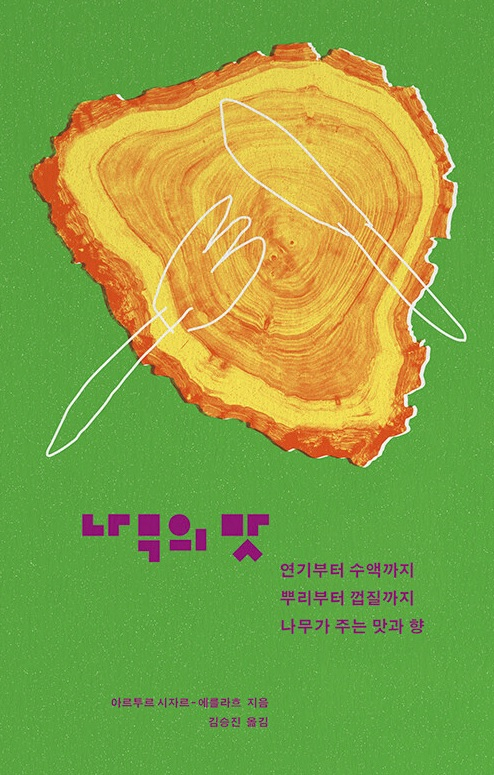

원제가 'The flavor of wood'인데 'flavor'를 어떻게 번역할지를 놓고 역자가 충분히 고민했을 성싶다. 맛으로 하자니 직설적이고, 풍미나 향취로 하자니 주변적일 거고 한참을 고민해 봤지만 결국은 '맛'일 수밖에 없었을 것 같다.

읽다보니 생각보다 나무와 맛(식품)은 여러 방식으로 관계를 맺는다. 나무껍질의 다채롭게 싸한 맛, 나무 화덕 피자가 선사하는 맛, 나무의 잎사귀인 차, 증류주 숙성 오크통의 맛과 향, 나무의 생채기에서 비롯되는 침향, 그리고 나무뿌리의 트러플, 책에는 나오지 않지만 우리나라 솔밭의 송이버섯 등등 흥미로운 맛의 기행이다.

전체댓글 0