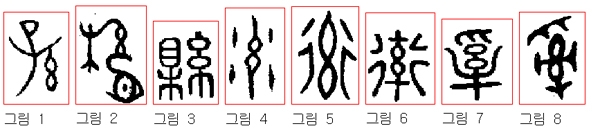

縣(현)은 옛날의 지방행정 단위였다. 郡(군)보다 조금 격이 낮다. 본래는 '매달다'의 뜻이었다고 하는데, 지금은 懸(현)자가 그 뜻을 가져가버렸다. 왼쪽은 지금으로서는 낯선 모습이고, 오른쪽이 系이니 의미와 연관이 있는 부분이라고 어림짐작할 만하다. 그러나 보통은 <그림 2>와 같은 괴상한 그림을 갖다 놓고, 사람의 머리를 줄에 묶어 나무에 매단 모습이라는 상형적인 설명을 한다. 그 연장선상에서, 지금 글자꼴의 왼쪽 부분을 '머리'인 首(수)자를 거꾸로 한 모습으로 보기도 한다.

孫과 縣에 대한 이런 석연찮은 설명들을 그대로 믿을 수는 없다. 거기에 해결책을 제시해 주는 글자가 바로 鯀(곤)이다. 물고기의 이름이라는 鯀자는 중국 고대 禹(우) 임금의 아버지 이름이라고 하는데, 孫·縣처럼 系가 오른쪽에 들어 있다. 孫·縣·鯀의 발음이 그리 멀지 않은 것을 생각하면 이 부분이 발음기호일 가능성이 있고, 그렇다면 系는 다른 글자의 변형일 가능성이 높다.

鯀은 鮌으로도 쓰는데, 이는 바로 鯀 등의 오른쪽 系가 玄(현)의 변형이고 그것이 바로 발음기호라는 결정적인 힌트다. 지난 회에 다뤘듯이 玄은 옛 모습에서 幺(요)·糸(멱) 등과 쉽게 구분할 수 없고 경우에 따라서는 辛(신)이나 심지어 王(왕)자로도 변신하는 등 모양이 일정치 않았는데, 系가 糸과 흡사한 모양이니 孫·縣·鯀의 系가 玄의 변형일 가능성은 충분하다. <그림 2>는 모양이 많이 흐트러진 모습인 듯하고, 지금 글자꼴과 비슷한 <그림 3>을 보면 의미 요소일 왼쪽은 '말뚝'인 臬(얼)과 비슷한 모습이어서 의미 연결이 가능하다.

率(솔/률)은 상하-좌우 모두 거의 대칭인 모습이 인상적이어서 생각하기 쉽지 않지만, 자세히 들여다보면 玄자가 들어 있다. 받침 ㄴ/ㄹ은 자주 호환되는 발음이어서 率은 孫과 거의 비슷한 발음이니 玄이 발음기호라고 할 수 있다. <그림 4> 같은 모습을 보고 동아줄과 그 옆으로 삐져나온 까끄라기라거나, 실에서 물을 짜는 모양으로 점들은 물방울이라는 등의 설명이 있으나 주관적인 얘기들이다.

그렇다면 의미 요소는? <그림 4>나 지금 글자꼴에 남아 있는 네 점은 <그림 5, 6>을 보면 '가다'의 뜻인 行(행)이 변한 것이다. 率이 '거느리다' '좇다'의 뜻이니 충분히 의미 요소가 될 수 있는 글자다. 率은 行이 의미, 玄이 발음인 형성자다.

率에서 玄자를 발견해냈다면 牽(견) 속의 玄자도 찾아낼 수 있다. 牽은 玄자 중간에 冖(멱)자가 걸쳐 있고, 그 밑에 牛(우)가 있다. '견' 발음을 보면 玄은 발음기호겠고, '끌다'라는 의미를 생각하면 牛는 의미 요소의 자격이 있다. 다만 중간의 冖이 문제인데, 독립된 글자로 들어간 것 같지는 않고 다른 요소의 일부인 듯하다.

이 문제는 우선 冖과 牛를 합쳐 가축의 '우리'인 牢(뢰)를 의미, 玄을 발음으로 볼 수도 있지만, 玄의 중간에 冖이 걸린 윗부분을 率로 본다면 좀더 자연스러워진다. 牽의 '끌다'라는 의미가 率의 '거느리다'와 직결되기 때문이다. 또 <그림 7>과 같은 牽의 옛 모습이 率의 옛 모습으로 나타나기도 한다는 점을 고려하면 牽=率일 수도 있다. <그림 7>의 윗부분 爪(조)나 아래 牛는 그 글자들과 상관없고, 玄의 위아래 장식들이 옆의 行자의 획들을 끌어들여 우연히 그런 글자들로 변했다는 설명이 가능하다.

한편 <그림 8>은 亂(란)·辭(사)의 왼쪽으로, 亂의 본래 모습이라고 한다. 그런데 이 모습은 <그림 7>과 매우 비슷하다. 率의 行 부분이 해체돼 牽 형태로 재정리되는 중간 단계라고 할 수 있을까? 亂에는 '다스리다'의 뜻도 있는데 이는 率·牽의 의미와 통하고, 지난 회 關(관)·聯(련)에서 언급했던 초성 겹자음을 생각하면 '견'과 '란'의 발음도 같은 데서 나왔다고 볼 수 있다. 亂·辭의 왼쪽 역시 率·牽의 변형일 수 있다.

|

전체댓글 0