이런 오해를 가장 많이 사는 과학 소설의 하위 장르 중 하나가 바로 종말론(아포칼립스)이다. 과학 소설의 하위 장르로서의 종말 소설은 세상의 끝, 좀 더 반성적으로 말하자면 인간 사회의 끝을 다룬다. 종말 소설은 비관적이지만 계속되는 과정이 아닌, 어떤 완성된 지점으로서의 '끝'에 초점을 맞춘다는 점에서 고전 <멋진 신세계>나 <1984>로 대표되는 디스토피아 소설과 다르다.

한국에는 종말 소설의 대표작인 제임스 발라드의 <크리스탈 월드>(김진경 옮김, 시공사 펴냄)가 나온 적이 있다. 종말을 향해 천천히 나아가는 과정 자체를 반짝이는 크리스털처럼 차갑게 그린 소설이지만, 오래 전에 절판되었다. 같이 나왔던 월터 밀러의 <리보위츠를 위한 찬송>(전2권, 박태섭 옮김, 시공사 펴냄)도, 2007년에 나온 훌륭한 종말 소설 단편선 <최후의 날 그 후>(김상온 옮김, 에코의서재 펴냄)도 지금은 절판이다.

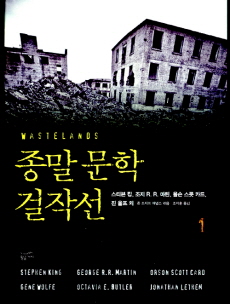

종말 소설은 사고 실험의 문학이자 세계를 포섭하는 문학으로서 SF가 갖는 깊이와 폭을 가장 선명하게 보여주는 장르이다. 그러나 구할 수 있는 책이 많지 않은데다 중요한 작품은 이처럼 절판이라 아쉽던 차에, 좋은 단편집이 나왔다. 지난달에 나온 존 조지프 애덤스가 엮은 <종말 문학 걸작선>(조지훈 옮김, 황금가지 펴냄)이다.

|

| ▲ <종말 문학 걸작선>(스티븐 킹 외 지음, 조지프 애덤스 엮음, 조지훈 옮김, 황금가지 펴냄). ⓒ황금가지 |

세계의 종말뿐 아니라 인간의 종말, 사회의 종말, 연대의 종말, 신앙의 종말……. 이 단편집은 종말론 SF가 보여줄 수 있는 거의 모든 종말을 담고 있다. "우리는 식물을 모두 죽였다. 그래도 다행히 온실은 구해냈다"라는 말로 인간이라는 생물의 끝을 직접적으로 보여주는 스티븐 킹의 '폭력의 종말'이 직구라면, 리케르트의 '빵과 폭탄'은 목숨은 붙어있지만 연대와 이해의 종말을 맞이한 사람들의 모습을 담담히 회고한다.

<야생종>(이수영 옮김, 오멜라스 펴냄)으로 한국 SF 독자들을 단숨에 사로잡은 옥타비아 버틀러의 1994년 휴고 상 수상작, '말과 소리'가 드디어 한국어로 나온 점 역시 두 팔 벌려 환영할 부분이다. 옥타비아 버틀러의 많은 걸작 중에서도 단연 먼저 추천하고 싶은 아름다운 글이다.

데일 베일리, 엘리자베스 베어, 리처드 캐드리, 닐 바렛 주니어와 같은 훌륭한 SF 작가들의 글을 처음으로 소개한 것도 이 책의 성과이다. 이 책을 계기로 이들의 단편집이나 장편 소설도 한국에 소개될 수 있다면 좋겠다.

상당히 큰 단편집이라 1권과 2권으로 분책되어 나왔지만 1권이든 2권이든 작품의 색깔과 질이 거의 동일하니, 처음부터 하나의 책이라고 생각하고 함께 구해 놓길 권한다. 1권을 먼저 사든 2권을 먼저 사든, 결국 다음 권을 찾게 될 테니 말이다.

아쉬운 점이 없지는 않다. 작가 소개에서 이미 한국에 소개된 작가나 작품의 명칭을 새로이 다르게 번역하거나(이미 번역 출간된 낸시 크레스의 <저 반짝이는 별들로부터>를 <밝은 별들을 떠나며>로 소개했다) 발음대로 옮겨 쓴 것은(<야생종> 한국어판에서 '도안가' 시리즈로 소개한 'Patternist' 연작을 '패터니스트' 시리즈로 음역 소개했다) 사소하지만 아쉬운 부분이다. 번역가 나름의 이유가 있으리라고 생각한다. 그러나 이런 단편집의 소개는 독자가 마음에 드는 작가의 다른 책을 찾아보며 독서를 확장하는 지표이자 계기이기도 한데, 조금 찾기 어려운 표지판이 달린 것 같아 안타까웠다.

또 '성스러움의 종말'을 다룬 듯 보이는 올슨 스콧 카드의 '고물 수집'은 이 단편집에서 가장 '약한' 소설이었다. 올슨 스콧 카드는 독실한 모르몬교도로, 요즘은 선교 활동용 판타지만 쓰고 있다. 그 시리즈의 일부인 이 신앙 간증 단편을 이렇게 훌륭한 SF 단편집의 가장 앞쪽에 작은 벽돌처럼 놓다니, 편집자인 애덤스에게 왜 이런 짓을 했는지 물어 보고 싶을 지경이다.

혹시 이 단편이 마음에 들지 않더라도, 부디 독서를 멈추지 말고 그저 몇 장을 뛰어넘어 다음 이야기를 계속해서 읽어 보길 당부한다. 그 뒤에도 보석같이 빛나는 걸작 SF가 가득 차 있는 책이니!

전체댓글 0