2005년 이후 발표된 작품들 18편을 묶은 박민규의 소설집 <더블>을 두고 어떤 말을 더할 수 있을까, 소설집마다 으레 있는 해설 비평도 없고 작가의 약력조차 지워버린 마당에, 라는 생각을 지워준 것은 <더블>이 하나의 물건이라는 느낌이다. 그의 소설들이 사물의 질감을 갖고 있다는 것이고, 그래서 무게가 있으며, 그 무게로 가라앉지 않도록 발판 또한 갖고 있다는 생각이 든다.

박민규의 소설 세계에는 바닥이 있다. 이 말은 비유가 아니다. 작품의 시공간적 배경이 어떻게 짜이든, 발을 디딜 수 있는 단단한 바닥 곧 우리의 일상이 전개되는 현실의 층이 거기에 있다는 말이다. 하루키나 몇몇 젊은 작가들에게서는 찾을 수 없는 현실성이 박민규의 모든 소설에는 뚜렷이 있다.

박민규 소설처럼 보이지 않는다는 말을 듣는 <근처>나 <낮잠>, <아치> 등에서만이 아니라, SF로 분류될 수 있는 <깊>이나 <양을 만든 그분께서 당신을 만드셨을까?>, <아스피린> 등에서도 우리는 사건들이 뿌리를 박고 있는 땅바닥을 확인할 수 있다. 우리 주변의 특정 장소를 가리킬 때뿐 아니라 장르 문학 고유의 가상의 공간일 때도 그 땅바닥은 확실히 존재한다.

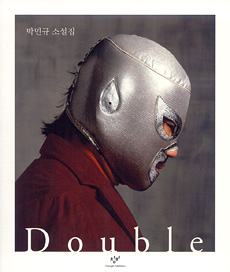

|

| ▲ <더블>(박민규 지음, 창비 펴냄). ⓒ창비 |

박민규의 소설이 이 사회의 소외된 자들을 따뜻한 시선으로 그려내고 있음은 따로 말할 것도 없이 분명하다. 한 편 한 편마다 책장을 다 넘기고 나서 잠시 눈을 감아 보기만 해도, 인간과 세계에 대한 비판적인 인식이 박민규 소설 세계의 바탕색이라는 점 또한 자명해진다.

박민규가 풀어내는 사건들 그가 제시하는 인물들은 항상 우리의 삶에 닿아 있다. 사회의 하중을 견뎌내는 평범한 사람들이 땀과 눈물, 똥오줌을 분비하면서, 우리의 몸이 지구 위에서 자신의 모습을 유지하기 위해 감내하는 무게를, 새삼 느끼게 하는 것이다. 바로 이런 의미에서 그의 소설들은 하나의 물건으로, 사물로서, 자신의 무게를 갖는다.

물론 우리는 알고 있다. 박민규의 소설을 읽는 일이 고통스럽거나 괴롭기는커녕 매우 즐겁다는 점을. 어떻게 이런 일이 가능할까, 에 대해서도 적지 않은 대답이 제시되어 있다. 수많은 사람들을 빨아들인 저 독특한 문체와 눈에 띄는 행갈이 방식, 글자의 크기를 달리한다든가 글자에 색을 입힌다든가 하는 유례를 찾아볼 수 없는 형식 등이 한쪽 이유라면, 현실을 자유로이 초월하면서 일상의 소재를 독자적으로 변형시키는 거침없는 상상력이 다른 이유가 된다. 이 중에서, 박민규 소설 읽기가 즐거워지는 근본적인 이유는 상상력에 있다고 할 수 있다.

상상의 결과가 아닌 문학이 어디에 있겠느냐만, 박민규가 펼치는 상상의 세계에는 독특함이 있다. 두 가지를 말할 수 있다. 황당하다 싶을 정도의 상상을 펼치지만 그러한 상상이 사실주의적인 기술과 맞닿아 있다는 점이 하나고, 상상을 펼치는 작가의 시선이 인류와 우주에 닿아 있다는 점이 다른 하나다. 달리 표현하자면 이렇다. 상상 속에도 현실이 있고, 그 현실이 우리의 일상에 닿아 있으며, 이 일상은 소외된 자들의 끈끈한 것인데, 이를 바라보는 작가의 시선은 우주 속의 인류라는 지평에 놓여 있다는 것이다.

<깊>이 보여주는 문명에 대한 통찰이 그러하고, <끝까지 이럴래?>에서 확인되는 종말과 비루한 일상의 병치가 그래서 가능하며, <양을 만들 그분께서……>의 적나라하고 부조리한 상황 또한 앞서 말한 바 일상과 지평의 거리를 한눈에 담는 시선 속에서 하나의 소설로 포획된다.

<크로만, 운>이나 <굿모닝 존 웨인>, <(龍+龍+龍+龍)>, <아스피린>, <딜도가……>, <슬> 등 장르 문학으로 분류될 법한 작품들은 물론이고, <근처>나 <누런 강 배 한 척>, <낮잠> 또한 그러하다. 다분히 이상화된 추억이 가리키는 인간적 인류적 보편성과 일상의 쇠잔한 육체가 일깨우는 현실이 '바로 이 작품'으로 구체화된 데는 양자의 간극을 개의치 않는 상상의 힘이 작동하고 있다.

<루디>나 <별>, <아치>는 어떠한가. 죽음과 살인의 문턱을 앞에 둔 극한적인 상황과 일상 현실의 문제가 팽팽한 긴장관계 속에 놓인 채, 스토리를 풀어내는 작가의 시선이 위에서 굽어보고 있다. 우리 시대의 단면을 통찰하는 시선과 일상 속에서 펼쳐지는 이질적인 삶들의 현장, 이 둘 사이의 거리가 경계를 모르는 상상력에 의해 채워져 있는 것이다.

이러한 특징은 박민규 소설에 일반적인 것이어서 <더블>뿐 아니라 <지구영웅전설>이나 <핑퐁>, <카스테라> 등에서도 어김없이 확인된다(박상준, '한없이 초라한 인류에게 주는 박민규의 영가', <크리티카> 4, 2010). 이들 작품에서처럼 가볍고 경쾌하게 상상의 나래를 펴든, <삼미슈퍼스타즈의 마지막 팬클럽>이나 <죽은 왕녀를 위한 파반느>에서처럼 잔잔하고 담담하게 은근히 상상의 세계를 깔아놓든, 그의 소설에는 언제나 다음과 같은 대위법이 자리한다.

이 시대에서 소외되어 눈물콧물을 흘리는 사람들의 일상이 땅바닥을 딛고 제 무게를 지탱하는 한편, 그 비루한 현실의 비루함을 보다 근본적으로 바라볼 수 있게 하는 작가의 시선이 하늘과 별과 우주 가운데서 빛나고 있는 것이다. <더블>을 포함한 모든 작품에서 뚜렷한, 하늘과 땅 사이의 이 거리를, 박민규 특유의 문체가 슬쩍 가려주고, 두 근본에 닿아 있기에 자유로울 수 있는 상상력이 채우고 있다.

이 문체와 이 상상력 덕분에, '사회에 대해 비판적·반성적이되 가치 평가 체계를 내재한 완결된 의미체를 용납하지 않는' 박민규의 소설이 독자의 사랑을 받게 된다. 풀어 말하자면, 그의 이야기를 즐겁게 따라가다 읽기를 마치고 보면 마음속에 어느새 깊은 의미가 뚜렷한 잔상을 남기고 있음을 발견하게 되고, 그 잔상이 중독성이 있어 다시 그의 소설을 찾게 되는 것이다. 일상의 파노라마를 극적으로 펼쳐주면서 우리네 삶의 속살을 땅과 하늘에 그려놓는 방식, 박민규 소설의 중독성은 여기서 유래한다.

우리 문단에서 <더블>이 갖는 이질성을 새삼 말할 필요가 있을까. 달을 가리키는 손가락처럼 둔한 말로 지금껏 표현해 본 박민규의 소설 세계 자체가 21세기 한국 문학계에서 실로 독특한 것이다.

<더블>이 보이는 장르 문학 관습의 활용은 이 맥락에서 거론할 것이 못 된다. 올더스 헉슬리의 <멋진 신세계>나 어슐러 르 귄의 <어둠의 왼손>, 게르드 브란튼베르그의 <이갈리아의 딸들> 등에 대해서 그러지 않는 것과 마찬가지다. 무조건적으로 반영론을 고수하는 완고함이나 조금 자유로워졌다 해도 여전히 재현의 미학에서 벗어나지 못하는 경우를 대접하지 않아도 좋다면, 바로 그러한 이유로, <더블>을 두고 장르를 이야기할 일은 아니다. 그러지 않아도, 팬덤의 세계에서 본다면 박민규는, 너무, 무겁고 그만큼 거리가 있는 작가이기 때문이다.

<더블>의 이질성은 그것이, 꿋꿋하게 그래서 새삼스럽게, 육체의 무게를 끌며 우리가 맞닥뜨리는 일상생활의 현실성을 중시한다는 데서 온다. 넓고 유려한 상상의 날갯짓에 의해 언뜻언뜻 보이는 이러한 현실성, 그것을 이루는 몸뚱이와 땅바닥으로 해서 <더블>은 하나의 사물처럼 자신의 자리를 오롯이 지키고 있다.

지금껏 살펴본 대로 박민규의 소설 세계는 서로 이질적인 많은 것들을 흡수하지만, 잡동사니가 뒤섞여 있는 장난감통이 아니다. '박민규적인 것'과 '박민규답지 않은 것'에 '장르적인 것'까지 표면상으로는 혼재하는 듯이 보일 수도 있지만, 하늘과 땅바닥에 걸쳐 근본적인 상상력을 펼치는 한편 형식의 가벼움으로 읽는 고단함을 달래주는 그의 소설 세계는, 모든 것을 빨아들이며 다른 차원으로 우리를 이끄는 웜홀이다.

우리 문단에 튼실하게 뿌리를 박은 사물인 그 구멍은, 21세기 한국 문학의 새로운 길을 열어내는 하나의 채널일 것이다. 그렇게, 믿는다 나는.

전체댓글 0