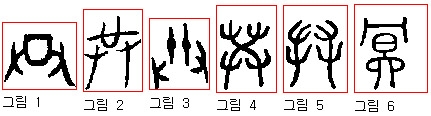

그런데 <그림 2>를 보면 윗부분이 조금 다르다. <그림 3>은 아예 윗부분이 두 쪽으로 갈라져 있어 <그림 1>과는 전혀 다른 글자처럼 보인다. 이 셋이 같은 글자의 변형임을 알게 해주는 것은 바로 <그림 4>다. 윗부분도 아래처럼 두 개의 又(우)가 합쳐진 廾이었는데, 그것이 앞의 세 모습으로 변한 것이다. <그림 1>이 지금 모습인 共과 전혀 다른 느낌이었던 까닭도 <그림 4>부터 되짚어 올라가면 이해가 된다. 共은 '廾+廾'이다. <그림 5>를 보면 더욱 분명하다.

廾은 두 손의 모습이니 두 손으로 '받들다'의 뜻이라고 한다. 이를 둘 합친 共은 손이 네 개여서 두 사람의 손을 합친 셈이니 '함께'의 뜻을 나타낸 회의자식 구성이라고 이해할 수도 있다. 그러나 廾이 '받들다'의 의미라는 설명부터가 상형적인 얘기여서 적절치 않아 보인다. 又를 둘 합친 廾 자체가 '함께'의 뜻이고 共은 글자 꾸밈의 필요에서 廾자를 둘 겹친 것으로 볼 수 있다. 廾과 共이 같은 발음이니 같은 글자였다고 봐야 하며, '받들다'는 파생 의미겠다.

그런데 본래는 與(여)·興(흥) 등에 들어간 舁(여)가 손을 넷 합친 것으로 설명되는 글자다. 그 윗부분 臼(구/국)가 보통 얘기되는 대로 절구의 상형이라면 舁의 구조에 대한 설명이 궁색해지지만, 그것이 두 손의 모습이어서 廾과 같은 글자라는 필자의 이해에 따르면 舁는 바로 共과 같은 구성의 글자가 된다. 舁=共이라는 것이다.

다만 발음이 달라보여 문제가 된다. 그러나 臼에 '구' '국'의 두 가지 발음이 있고 그것과 같은 글자일 廾은 '공' 발음으로 남았던 점을 상기하면 고민할 필요가 없다. 舁는 臼에 가까운 발음으로 변한 것이고 共은 廾과 같은 발음이어서 변화 방향이 달랐을 뿐인 것이다. 받침이 떨어져나갔다고 보면 간단하다. <그림 1>과 같은 共의 옛 글자꼴은 오히려 舁의 모습에 더 가깝다.

茻(망)은 '잡풀이 우거지다'의 뜻이라고 한다. 풀을 뜻하는 艸(초)를 둘 합친 모습이다. 그러나 이 글자는 다른 글자의 구성 요소로나 쓰이는 것이어서 허구의 글자일 가능성이 있다. 다른 글자의 변형인데 艸에 이끌려 '풀이 우거지다' 같은 허구의 의미가 붙지 않았나 하는 의문이 있는 것이다.

그런 의문을 가지고 보면 <그림 5> 같은 共의 모습이 茻과 전혀 구별할 수 없다는 데 생각이 미친다. 茻은 艸를 겹친 게 아니라 廾을 겹친 共과 같은 글자라는 얘기다. 초성 ㅁ은 ㅎ을 매개로 해서 ㄱ과 가깝고, 茻의 중국말 발음이 '왕'이라는 점도 그것이 共=舁와 그리 먼 발음이 아님을 드러내고 있다.

茻은 사실 葬(장)이나 莫(막) 같은 글자의 구성 요소로나 낯이 익을 뿐이다. 葬의 경우 주검(死)을 수풀(茻)에 던져 놓은 것이라는 회의자식 설명이 있지만 미덥지 않다. 주검을 침상과 함께 관에 넣어 묻은 모습이라는 정체불명의 갑골문을 들이대기도 하는데 역시 이 글자와의 연결이 의문시된다. 위아래의 茻을 발음기호, 死(사)를 의미 요소로 하는 형성자로 보면 간단하다.

莫은 해(日)가 수풀(茻) 사이로 지는 모습을 나타냈다고 한다. 역시 상형적 설명이다. 아래 大 부분이 艸의 변형임은 이미 인정되고 있는 사실이어서 莫은 日(일)과 茻을 합친 글자인 셈인데, 역시 茻을 발음기호, 日을 의미 요소로 해서 '어둡다'를 뜻하는 형성자로 보면 된다. 茻-莫-暮(모)로 이어지는 발음 계통에 받침이 ㅇ/ㄱ 또는 묵음이 섞인 것은 臼=廾이 '구' '국' '공'의 세 가지 발음으로 변한 것에서 이해할 수 있다.

한편 冥(명)이라는 글자는 벌린 두 다리를 나타낸 宀 형태에 둥그런 아기 머리, 이를 받아내는 두 손 등으로 아이를 낳는 모습을 그린 상형자로 설명된다. 아이는 어두운 방에서 낳았기 때문에 '어둡다'의 뜻이 나왔다는 것이다.

이 설명은 장면 상형인 자체도 문제지만, 그런 장면을 주고 '어둡다'를 떠올리라는 것은 무리한 주문이다. <그림 6> 같은 모습에서 윗부분이 廾의 변형일 가능성이 있다고 보면 이는 莫과 같은 글자다. 의미가 '어둡다'로 일치하는 것이 결코 우연이 아니다.

|

전체댓글 0