그런데 풀의 모습이나 그것이 땅을 뚫고 나오는 모양을 그린다는 것 자체가 쉬운 발상이 아니지만, 그게 가능하다 해도 그렇게 만든 글자는 하나뿐이어야지 여러 개가 될 수 없다. 같은 대상을 그려 여러 개의 글자를 만들었다면 모양이 똑같아져 혼란이 올 것이기 때문이다. 그렇다면 이 네 글자의 설명 가운데 적어도 세 개 이상은 틀렸다는 얘기니, 기존의 설명들을 액면 그대로 믿을 수 없는 까닭이 거기에 있다.

그 목록에 하나 더 추가하자. 生(생)도 싹(屮)이 땅(一) 위로 돋아나는 모습이라고 한다. 이제 다섯 개 가운데 적어도 네 개 이상은 틀렸다는 얘기가 된다.

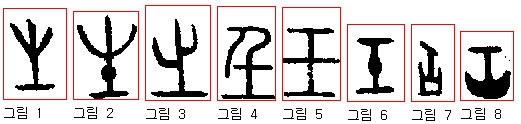

<그림 1>을 그런 모습으로 볼 수도 있겠다. 그러나 이런 인식도 누누이 지적해온 일종의 장면상형이다. <그림 2> 같은 모습을 근거로 屮과 土(토)를 합친 회의자로 볼 수도 있다. 역시 같은 장면을 떠올려야 하는 방식이다.

발상을 바꿔보자. 出(출)자에서 아래 凵 부분을 一로 펼쳐보자. 한자에서 이런 일은 매우 흔하다. 바로 <그림 1>과 같은 모습이 된다. 더욱 놀라운 것은 '날 출'과 '날 생'의 훈이 일치한다는 것이다. 그러고 보면 발음 역시 그리 멀지 않다. 生은 어설픈 상형이 아니라 出의 변형이 되는 것이다. <그림 3>의 모습을 보면 윗부분이 出의 윗부분 본래 모습인 止(지)와 좀더 가깝다.

呈(정)·廷(정)의 발음기호 부분은 지금 무대에서 사라진 글자라고 한다. 지금 활자로는 모두 壬(임)으로 돼 있는데, '착할 정'이라는 별개의 글자라는 것이다. 소전체는 <그림 4>가 '정', <그림 5>가 '임'이라고 명확히 구분해 놓았다. 소전체를 보면 徵(징)의 王 부분도 바로 그 '정'이다.

이 글자는 土와 人을 합쳐 놓은 것이라는 설명이 있지만 의미를 끌어내기 어렵다. 사람이 땅 위에 서 있는 모습이라는 상형적 설명도 납득하기 어렵다. 이 글자와 靑(청)의 윗부분은 위쪽 처리가 조금 다른 것뿐인데, 靑의 윗부분이 生의 변형이라는 점을 생각하면 <그림 4> 역시 生의 변형인 것으로 보인다.

그러면 '임' 발음의 壬은? 베틀을 그렸다는 얘기는 믿기 어렵다. 간지자로 쓰여 의미 쪽의 힌트가 없는 셈인데, <그림 6>을 보면 <그림 2>의 위쪽 곡선을 직선으로 편 모습이다. <그림 4>의 '정'자가 呈·廷 등에서 壬으로 정리됐다는 점을 생각하면 '정'과 '임'을 구분한다는 것은 무리일 수밖에 없고, 둘 다 生과 연관 가능성이 있으니 生=壬(정/임)으로 볼 수 있을 듯하다. <그림 4>와 <그림 5>를 '정'과 '임'으로 구별해 놓은 게 무리였던 셈이다.

그런데 壬의 옛 모습 가운데는 <그림 6>뿐만이 아니라 중간에 점이 없어 아예 지금의 工(공)자와 똑같은 모습도 있다. 工의 옛 모습에도 <그림 6>처럼 중간에 점이 찍힌 모습이 있다. 물론 工에는 <그림 7>과 같은 갑골문, 좀더 장식적인 <그림 8>과 같은 금문도 있다. 壬과 工이 옛 모습에서 전혀 구별되지 않는다는 얘기고, 壬=生=出로 더듬어 올라가다 보면 出의 또 다른 변형인 古(고)와 <그림 7>이 그리 멀지 않음을 확인할 수 있다.

工은 어떤 공구를 그렸다는 데는 대체로 일치하지만 구체적으로 어떤 공구냐에 대해서는 중구난방인데, 이렇게 보면 工=壬=生이 되는 것이다. 工은 生과 '만들어내다'의 뜻에서 일치한다. 經(경)·輕(경) 등의 발음기호인 巠(경)은 아래 工 부분이 소전체에서 <그림 4> 형태인데, 工=壬임을 입증해주는 하나의 증거라고 할 수 있다. 巠의 工 부분이 원래 壬이었다면 巠은 淫(음)의 오른쪽 부분과 같은 요소인 셈이다.

요컨대 生의 중간 가로획이 나타나지 않고 극도로 기하학적인 모습으로 정리된 것이 工이고, 工과 그 '원본'인 生의 중간 형태가 壬이다. 또 壬에서도 일부 글자꼴에서 점으로 나타났던 중간 가로획이 덜 자란 것이 '정'이고, 너무 많이 자란 것이 '임'이다. 같은 글자가 이렇게 네 글자로 분화한 과정이다.

|

전체댓글 0