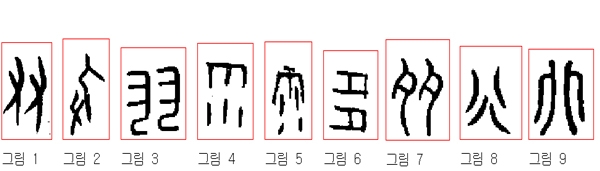

及(급)은 아래쪽에 又가 보이고, ア 비슷한 윗부분은 人의 변형으로 설명된다. 달아나는 사람(人)의 뒷덜미를 잡아채는 손(又)이라는 것이다. 그런 '그림'에서 '미치다'의 뜻이 나왔다고 한다. <그림 2>를 보면 잡고 있는 부분이 다리이긴 하지만 말이다.

그러나 友의 윗부분과 及의 윗부분은 세로획이 위로 올라왔느냐 아니냐, 가로획 끝을 살짝 구부렸느냐 아니냐 정도의 차이다. 지금 같은 활자시대에야 분명하게 구분될 수 있는 차이지만, 획의 개념조차 정립되지 않았던 시대에 이런 차이가 글자를 구분하는 기준이 됐다고 보기는 어렵다. 뒤에서 사람을 잡는다는 식의 설명도 앞서 계속 나온 '장면 상형'이어서 믿기 어렵다.

그렇다면 友와 及은 같은 글자였을 수 있다는 얘기가 된다. 及은 '미치다'보다는 '및' '더불다'가 본뜻이라고 볼 경우 友의 '벗하다'와 같은 의미였음이 드러난다. 발음은 초성이 ㅇ/ㄱ으로 비교적 가깝고, 받침은 及의 현대 중국어 발음 '지'에서 볼 수 있듯이 소실 과정에 있었음을 보여준다.

羽(우)는 새의 깃털 두 개를 나란히 세워 놓은 모양 또는 새가 양 날개를 나란히 편 모습이라는 설명이 일반적이다. 어느 정도 일리가 있는 설명이다. 그러나 <그림 3>과 같은 모습을 보면 又를 둘 겹친 모습으로 봐도 전혀 무리가 없다. 반면 友인 <그림 1>도 획을 정리하기에 따라서는 羽자의 모습이라 해도 좋을 정도다. 발음이 똑같이 '우'인 것은 말할 필요도 없다. 友를 가차해 '깃털'의 뜻으로 썼다는 얘기다.

雨(우)는 하늘에서 비가 뚝뚝 떨어지는 모습을 그린 것이라고 한다. <그림 4> 같은 글자꼴이 그런 주장의 근거가 된 듯하고, 여기에서 볼 수 있듯이 지금 글자꼴의 맨 위 가로획은 나중에 추가된 요소로 보인다.

그런데 <그림 5>처럼 점들이 다소 아래로 빠져 있는 형태를 보면 그것이 羽를 조금 다르게 정리한 것으로 볼 수도 있다. 羽의 왼쪽에 세로획을 하나 더한 셈인데, 그것은 ㄱ자 왼쪽에 점이 여러 개 들어가다 보니 하나가 더 찍힌 모습도 있었겠고 그것이 아예 왼쪽의 세로획으로 자리잡은 것이겠다. 역시 '우' 발음이 이런 추측에 대한 강력한 원군이다.

多(다)는 저녁(夕) 곧 날이 겹친 것을 나타내 거기서 '많다'의 뜻이 나왔다거나, 夕을 月=肉(육)으로 보고 고깃덩이가 쌓여 있는 모습에서 '많다'의 뜻이 나왔다는 설명이다. 갑골문은 ㅂ자 둘을 뉘어 포개 놓은 듯한 모습인데(<그림 6>), 이보다는 <그림 7>과 같은 모습이 더 원형에 가까운 듯하다. 역시 같은 모양이 겹쳐진 것인데, 오른쪽의 큰 윤곽은 羽의 ㄱ 부분, 그 옆에 붙어 있는 ㅅ 형태는 두 점이다. 多 역시 羽의 다른 모습으로 보이며, 다만 발음이 좀 많이 변한 셈이다.

兆(조)는 거북 껍데기 등으로 점을 칠 때 나타나는 금을 상형했다는 글자다. '조짐' '점괘'라는 의미가 있기 때문에 그런 상상이 나온 것이다. 그런데 <그림 8> 같은 갑골문을 그런 모습으로 단정하는 것은 너무 무책임한 얘기다. <그림 9>를 보면 <그림 8>과 현재 모습의 중간 형태임이 보이는데, 이 세 글자꼴을 함께 보면 兆의 왼쪽은 羽의 한쪽과 비슷한 모습이고 오른쪽은 왼쪽 모습을 방향만 뒤집은 것이다. 兆 역시 羽의 변형으로 볼 수 있다.

兆의 발음은 초성 ㄷ/ㅈ이 초기에 구분되지 않았음을 생각하면 多와 연결될 수 있고, 兆 계통의 挑(도)·桃(도)나 多 계통의 侈(치) 등을 봐도 같은 범위의 발음임이 드러난다. 그렇다면 兆=多인데, 兆가 많은 수(多)를 나타낸 숫자 단위로 쓰인 것은 당연한 일인 셈이다. '조'라는 단위의 본래 의미는 '많다'인 것이다.

|

전체댓글 0