秝(력)이라는 글자는 벼를 그린 禾(화)를 겹친 것이다. 그러나 그것이 실제로 쓰인 글자였는지는 분명치 않고, 歷(력)·曆(력)의 구성 요소로 낯익을 뿐이다. 그 중간 단계인 厤(력) 역시 존재가 의심스럽긴 마찬가지다.

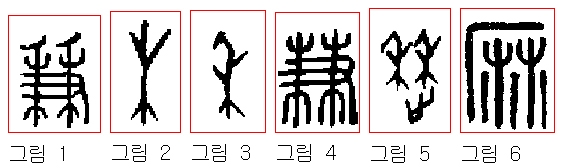

秝은 또 兼(겸)에도 들어 있다. 지금 모습으로는 알아볼 수 없지만, <그림 1> 같은 옛 모습을 보면 ⺕로 변한 又(우)를 제외한 부분이 秝이다. 그래서 秉(병)은 벼 한 포기를 잡고 있는 모습이고 兼은 두 포기를 함께 잡고 있는 모습이라는 얘기가 나왔다.

주목되는 건 발음이다. 兼 계통의 廉(렴)은 林과 비슷한 발음이고, 謙(겸)·嫌(혐)은 禁(금)·森과 가깝다. 歷·曆으로 이어진 秝 역시 廉과 받침만 다르다. 秝 계통 글자들과 林 계통 글자들의 발음이 비슷한 범위에 몰려 있다. 이 현상을 어떻게 설명해야 할까?

여기서 木과 禾의 옛 모습을 비교해 보자(<그림 2, 3>). 지금도 그렇지만 禾는 아랫부분이 완전히 木과 같고, 위에 작은 삐침획이 하나 더 들어 있을 뿐이다. 경우에 따라서는 의미 없는 획일 수도 있으니 禾 자체가 木자를 가차해 쓰다가 독립했다고 볼 수도 있고, 설사 별개의 글자로 만들어졌다 하더라도 그 글자들이 다른 글자의 구성 요소로 들어갈 경우 작은 점 하나에 신경써야 한다는 것은 여간 번거로운 일이 아니다. <그림 4> 같이 林과 又를 합친 듯한 兼의 모습이 나오는 것은 당연하다.

秝-厤이 독립된 글자로서의 존재가 분명치 않고 그 파생자들의 발음이 林 계통 글자들의 발음과 비슷한 분포를 지니고 있다면, 그리고 禾와 木을 요즘 같은 활자시대처럼 분명하게 구분할 수 없었다면, 秝은 林의 변형이라고 보는 게 좀더 사실에 가까워 보인다.

그렇다면 秝 계통 글자들에 대한 기존의 설명들은 모두 수정돼야 한다. 우선 秝은 별개의 글자가 아니라 林의 변형이니 허구의 글자인 셈이고, 厤이 벼랑 밑 또는 집안에 벼를 가지런히 늘어놓은 모양이라는 얘기도 엉터리다. 歷은 갑골문이 <그림 5>처럼 '秝+止' 형태여서 늘어선 벼 사이를 '걷다'에서 '지내다'가 나왔다고 하지만, 발상의 엉성함은 넘어가더라도 최소한 벼와는 전혀 관계가 없는 글자다.

한편 厤은 부수자의 하나인 麻(마)와 비슷한 모양이다. 厂(한)=广(엄)이니 윗부분은 같은 요소로 볼 수 있고, 아랫부분도 秝=林이라면 麻의 아랫부분과 거의 비슷하다. <그림 6>이 麻의 모습이니 厤=麻라는 게 전혀 엉뚱한 상상은 아니다. 발음 역시 초성 ㄹ/ㅁ은 쉽게 변하는 사이여서 받침만 빠진 셈이다.

林과 관련이 있는 것으로 보이는 또 하나의 글자가 里(리)다. 里는 田(전)과 土(토)를 합친 글자로 본다. 경작지(田)와 주거지(土)를 합친 글자라고 하는데, 田·土가 그렇게 구분되는 개념도 아니고 '마을'이 그런 식으로 나타낼 수 있는 개념이라는 얘기도 어설프다.

이 문제를 풀기 위해서는 파생자 하나가 필요하다. 野(야)는 里와 予(여)를 합친 글자다. 里가 의미, 予가 발음이겠다. 그런데 野의 옛 모습으로 埜가 있다. 楙 밑에 土를 받친 형태도 있다. 나중 것은 '埜+予'라고 할 수 있으니, 埜는 野의 옛 모습이라기보다는 里의 다른 모습이라고 볼 수 있다. 결국 里에서 田 부분을 林으로 바꾼 게 埜이다.

별개의 글자라고 볼 수도 있지만 田이 林의 변형이라면 어떨까? 현재 모습이 많이 달라 보이지만, 埜가 野와 연관이 있는 글자라고 보면 埜=里로 보는 게 자연스럽다. 그렇다면 里는 본래 '田+土'가 아니라 '林+土'가 변한 것이다. '田+土'에서는 발음기호를 찾기 어렵지만 '林+土'라면 林이 발음기호일 수 있다. 받침만 떨어져나간 것이다.

里를 구성 요소로 지니고 있는 글자 가운데 埋(매)가 발음이 조금 동떨어진다. 그러나 그 발음은 여기서 또 다른 林 계통 글자로 봤던 麻와 비슷하다. 埋·麻의 초성은 다시 木의 초성과 같다. 木의 발음이 한 바퀴 돌아 林 계통으로 보이는 埋·麻에서 나타난 셈이다. 木의 발음과 거리가 있는 것으로 보였던 林·森 등의 발음이 木과 연관이 있음은 이런 발음 범위를 생각하면 충분히 인정할 수 있다.

|

전체댓글 0