하기야 소 같은 동물의 힘을 빌리기 어려운 상황에서는 사람이 쟁기를 끄는 게 당연했다니, 이런 주장도 그럴듯하긴 하다. 그러나 초기 용례를 보면 男자는 '남자'의 뜻보다는 '남작'이라는 작위와 연관된 글자였던 것으로 보여 '쟁기 끄는 동물' 얘기가 허구일 가능성을 제기하고 있다.

이 문제는 力이 본래 무슨 뜻이었는지를 알면 좀더 쉬워질 수 있다. 물론 力이 정말로 쟁기를 그린 것이냐에 대한 문제 제기다.

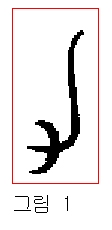

力은 팔의 모습 또는 그 속에 들어 있는 근육을 그렸다는 게 전통적인 설명이었다. '힘'의 뜻이기 때문이다. 그런데 갑골문이 발견된 뒤 아무래도 그런 모습으로 보기는 어렵다고 생각했는지(<그림 1>), 쟁기나 삽(가래) 같은 농기구를 그렸다는 쪽으로 수정됐다. 쟁기를 끄는 데는 당연히 힘이 들기 때문에 '힘'이라는 뜻은 바로 도출된다.

쟁기가 상형의 대상이 될 수 있을까도 의문이지만, 力자가 들어간 파생자 肋(륵)과 筋(근)의 사연에 주목하면 다른 설명이 가능하다.

'힘줄'인 筋은 '대나무'인 竹(죽)과 '갈빗대'인 肋의 결합이다. 의미상 竹은 관련이 없어 보이고, 肋 쪽이 가깝다. 그렇다고 竹을 발음으로 보기도 어렵다. 筋은 竹을 의미 요소로 해서 다른 뜻으로 만들어진 글자였는데 본뜻을 잃어버리고 肋의 의미 언저리에서 새로운 뜻을 찾은 게 아닌가 싶다. 肋 자체는 ⺼=肉(육)이 의미 요소여서 '힘줄'이 본뜻이었을 가능성은 충분하다.

그런데 문제는 발음이다. 肋은 力과 발음이 비슷해 그것이 발음기호로 들어간 글자로 볼 수 있다. 그러나 筋은 肋이 발음기호일 텐데도 발음이 딴판이다. 여기서 봐야 할 글자가 肕(인)이다. 肕은 '질긴 고기'의 뜻이다. '힘줄'과 비슷한 개념이다. 글자 모양도 肕과 肋은 거의 비슷하다. 肕과 肋은 같은 글자에서 갈라져 두 글자로 분화한 듯하다.

본래 같은 글자였다면 발음도 같았을 것이다. '륵' 발음의 肋에서 '근' 발음의 筋이 나왔던 것도 발음의 변화 폭이 다소 컸던 것으로 이해할 수 있는 대목이다. 그렇다면 '륵'이나 '근'이 모두 力의 발음에서 나왔다는 얘기고, 거꾸로 力은 이런 범위의 발음이었다는 얘기다. '근'이 '인'과 비슷한 발음이라고 보면, 그리고 力자가 人이나 그 변형인 乃(내)·卩(절) 등과 비슷한 모양이라면 力은 또 다른 人의 이체자일 가능성이 있다.

그러나 아무래도 力의 발음이 人과는 멀어 보인다면 역시 人의 변형인 卩의 발음을 살펴볼 필요가 있다. 卩은 卽(즉)을 거쳐 節(절)·櫛(즐)로 발음이 이어지는데, 여기서 중간 단계인 卽은 받침이 앞뒤의 卩·節보다는 力과 가깝다. 반대로 力 계통인 劣은 卩·節의 받침과 같다. 결국 이들 글자의 발음은 비슷한 범위내에 있으며, 서두에 회의자로 설명된다고 했던 劣도 力의 발음을 이어받은 형성자로 볼 수 있는 것이다.

그렇다면 男은 어떤가? 여전히 力과 발음이 멀어 보인다. 그런데 男과 비슷한 발음인 染(염)이라는 글자를 끼워넣어 보면 얘기가 달라진다.

染 역시 나무(木)에서 채취한 수액(氵=水)에 옷감을 여러(九) 번 담가 물들이는 것이라고 회의자식으로 설명한다. 전형적인 꿰맞추기다.

染에는 '물들다'라는 뜻 외에 물에 '적시다'의 뜻이 있는데, 이런 뜻이라면 의미 요소는 水로 봐야 한다. 나머지 부분은 九와 木으로 나눌 게 아니라 朵(타)라는 글자로 봐야 하고 그것은 또 朶로도 쓴다. 朶는 나무가 '늘어지다'의 뜻이어서 木이 의미, 乃가 발음이다. 결국 染의 발음은 乃에서 왔는데, 이는 또 劣의 발음에서 받침만 조금 달라진 것이어서 染-乃-力-劣의 발음이 연결돼 있음을 알 수 있다.

이렇게 보면 染의 九나 朵의 几는 모두 力=乃의 변형이다. 染의 발음이 男과 비슷했던 까닭을 알 수 있고, 男 역시 力을 발음기호로 하는 형성자임을 알 수 있다.

|

전체댓글 0