지사부호가 들어간 위치로 보면 未는 末과 구분하기 어렵다. 둘 다 木의 윗부분이기 때문이다. 지금은 위쪽 가로획이 짧은 것을 未, 긴 것을 末로 구분하지만, 옛날 한자에서 획의 상대적인 길이 따위로 글자를 구분할 수는 없었다. 획의 길이나 어느 정도의 굴곡, 방향 같은 것은 쓰는 사람의 재량에 속하는 것이었기 때문이다. 전체적인 모습이 비슷하면 같은 글자로 인정해 줄 수밖에 없는 상황이었다.

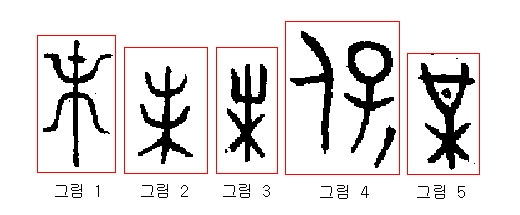

옛 모습을 보면 末의 위쪽 가로획은 점 수준이었다(<그림 1>). 나무의 윗부분을 가리키는 표시라면 그게 점이든 선이든 상관없기 때문이겠다. 그런데 未는 윗부분이 점이 아닌 것만은 확실해 末보다는 길었다고 볼 수 있다(<그림 2>). 말하자면 지금은 末과 未의 글자꼴이 뒤바뀐 셈이다.

未에 들어간 지사부호는 가지가 무성한 것을 나타냈다는 설명이 있다. '무성하다'가 본뜻이라는 것이다. 위쪽에 있는 가지를 가리켰는데, 위쪽의 가지는 어린 가지고 그것은 먹을 만한 것이었다고 해서 '맛'이 본뜻이라는 주장도 있다. 모두 주관적인 판단을 가지고 의미 부여를 했다는 점에서 믿기 어렵다.

未의 옛 모습을 좀더 거슬러 올라가 보면 木자 윗부분에 걸쳐 있는 것이 一이나 그것이 약간 구부러진 형태가 아닌, 완전한 凵(감) 형태인 갑골문들이 나온다(<그림 3>). 이런 형태라면 末과는 확실히 구분된다. 지사부호가 凵 형태로까지 변하는 것은 쉽지 않은 일이기 때문에 末과는 별개의 방법으로 未자가 만들어졌다고 볼 수 있는 것이다.

그런데 구성 요소로서의 凵은 口(구)와 가끔 뒤섞인다(두 글자는 연관이 있는 글자인 듯하다). 그 경우 未는 木과 凵=口를 합친 글자일 수 있다. 이런 형태의 글자는 바로 呆(매)자다. '癡呆(치매)'라는 말에 들어가는 그 呆다.

呆가 아이를 업고 있는 모습인 保(보)의 본래 글자라는 주장을 인정하면 '보' 발음의 글자인 셈이고, '어리석을 태'가 본래 훈·음이라는 얘기를 믿자면 그 발음은 '태'다. 발음조차도 여러 주장들이 나오고 있는 정체불명의 글자다. 후자의 주장을 연장시켜 '癡呆'는 '치태'로 읽어야 한다는 주장까지 있다. 그러나 未=呆로 보면 '보'나 '태'는 모두 '미/매' 발음의 변음인 셈이다.

呆는 保의 일부분을 떼어낸 글자가 아니라 口와 木을 합친 합성자다. 두 요소 중 상대적으로 발음이 가까운 木이 발음기호인 듯하고, 口는 의미 요소겠다. '맛'이라는 뜻의 味(미)자를 떠올리면 呆=未는 口를 의미 요소로 해서 '맛보다'의 뜻으로 만들어졌는데, '아니다'의 뜻이나 간지자로 가차돼 많이 쓰인데다 글자 모양도 변하자 味라는 새로운 형성자를 만들어 '맛보다'라는 본뜻을 담당케 했다고 추측할 수 있다. '지키다'인 保 또한 아이를 업은 모습의 '복합 상형'이 아니라 의미 요소 人과 발음기호 呆를 합친 깨끗한 형성자인데 발음이 다소 변한 것이겠다(<그림 4>).

'아무개'의 뜻인 某(모)는 '매화나무'인 梅(매)의 본래자라고 한다(<그림 5>). 열매가 단맛(甘)이 나는 나무(木)라는 회의자식 설명이다. 매실은 신맛이어서 '단맛'과는 좀 차이가 있지만, 甘(감)을 일반적인 의미의 '맛있다'로 보면 어느 정도 이해할 만은 하다. 윗부분을 曰(왈)로 보고 하늘에 기도(曰)하는 데 쓰는 나무인 매화나무를 나타냈다는 설명도 있다.

그러나 甘과 曰과 口는 옛 모습에서 자주 혼동됐다. 某의 甘 부분 역시 口의 변형이라고 보면 이는 呆=未와 같은 글자다. 발음이 비슷한 것도 우연이 아니다. 某나 未는 모두 가차 의미만 남아 있고, 呆의 '어리석다' 역시 가차된 의미로 보인다. 이들이 같은 글자였음을 증언해 주는 것은 비슷한 발음과 모양인데, 이 글자들은 이제껏 연관 가능성을 전혀 생각지 않았기 때문에 발음과 모양이 비슷하다는 생각조차 하지 않았던 것이다.

未는 지사자가 아니고, 呆는 상형자(의 일부)가 아니며, 某는 회의자가 아니다. 未=呆=某는 口를 의미 요소, 木을 발음기호로 하는 형성자다.

|

전체댓글 0