本은 木자의 아랫부분에 점을 찍었고, 末은 윗부분에 점을 찍었다. 나무의 아래는 뿌리 부분이고 위는 가지 부분이다. 따라서 本은 '뿌리'의 뜻이고 末은 '가지'의 뜻이다. 여기서 의미가 확대돼 本은 '밑' '밑천' '책' 등으로, 末은 '끝'의 뜻으로 쓰였다. '本末'로 합쳐 놓으면 '핵심적인 것과 지엽적인 것'을 함께 일컫는 말이 된다.

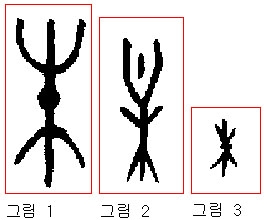

'붉다'의 뜻인 朱도 木에 점을 찍은 글자다. 아랫부분에 木자가 보이지만, 윗부분에 획이 추가된 것은 아니다. 중간의 一 부분이 추가된 점을 길게 늘인 모습이고, 나머지 부분이 木의 변형이다. 옛 모습을 보면 좀더 분명하다(<그림 1>).

여기서 추가된 점은 어떤 의미를 담고 있을까? 전통적인 설명으로는 속이 붉은 어떤 나무를 가리켰다고 한다. 나무를 베면 그 붉은 부분이 나타나기 때문에 '붉다'의 뜻을 나타내는 글자가 되는 것이고, 木자에 점을 하나 찍음으로써 그런 '사연'을 나타냈다는 것이다.

그러나 좀 어설프다. 아니, 점 하나로 담기엔 좀 벅찬 사연이다. '붉다'라는 뜻으로는 絑(주)라는 글자가 또 있는데, 紅(홍)·綠(록)·紫(자) 등의 경우처럼 각색 물감을 들인 실로써 해당 색깔을 나타냈던 사실을 생각하면 '붉다'의 본래 주인은 絑인 듯하다. 朱는 다른 의미로 만들어졌지만 絑자가 만들어지기 이전에 '붉다'의 뜻으로도 가차돼 쓰인 것으로 보인다. 나중에 형성자로 絑자가 만들어지기는 했으나 통용에 실패해 朱자가 여전히 '붉다'의 뜻을 책임지게 된 것이겠다.

그럼 朱의 본뜻은 뭘까? '붉다'처럼 복잡하게 머리를 굴려야 하는 게 아니라, 점 하나로 쉽게 나타낼 수 있는 개념일 것이다. 本·末의 연장선상에서 생각하면 '줄기'의 뜻이 아닐까 생각된다. 나무의 아래-중간-위에 각각 점을 찍어 '뿌리'(本)-'줄기'(朱)-'가지'(末)를 나타내는 '시리즈 글자'를 만든 것이다. 이 가운데 本·末은 본뜻 언저리의 파생 의미로 남았지만, 朱는 가차 의미에 묶여 본뜻은 柱(주)라는 별도의 형성자를 만들어 넘겨주었다고 추측할 수 있다.

柱자에 발음기호로 쓰인 主(주)는 '임자'의 뜻이다. 등잔불을 그렸다는 게 일반적인 설명이다. 丶 부분이 불꽃의 모양이고, 그 밑의 一 부분은 등잔접시, 아래의 土 부분은 등잔 받침대다. 丶는 '점 주'라 해서 자전 편제상 부수자의 하나로 쓰이고 있는데, 바로 이런 상황의 불꽃을 그려 만들었다는 글자다.

옛 모습을 보자. 지금 土 형태인 아랫부분이 木 형태였음이 눈에 띈다(<그림 2>). 물론 나무 몇 개를 얽어 받침대를 만들고 그 위에 횃불을 올려 놓은 모습으로 이해할 수도 있다. 그렇다면 한 화폭에 여러 가지의 사물을 담아 그린 '복합 상형'이라고 할 수 있다. 이런 '복합 상형'은 전에 얘기한 '장면 상형'의 연장으로, 담고자 하는 의미를 정확히 나타내는 데 한계가 있어 현실성이 낮다고 생각한다.

현실성 면에서 좀더 그럴듯한 것이 글자의 변형 가능성이다. 主의 옛 모습에서 아랫부분이 木자였는데, 윗부분이 조금 변형됐다고 보면 이는 朱와 같은 모습이다. 점으로 떨어져 있는 부분을 木자 세로획 끝에 이어 붙이면 朱의 어떤 모습들(<그림 3>)과 흡사하다. 主-朱의 발음이 일치한다는 점은 두 글자가 같은 글자였음을 시사하는 강력한 근거다.

앞서 朱가 '붉다'의 뜻으로 가차돼 쓰이면서 발을 뺄 형편이 되지 않자 柱자를 만들어 본뜻을 넘겨주었다고 했는데, 朱자를 막바로 발음기호로 쓰지 않고 主자를 끌어다 쓴 게 다소 의문스러울 수 있다(물론 안 되는 것은 아니다). 그러나 朱=主라고 보면 이런 의문은 해소된다. 柱는 같은 의미 요소에 발음기호만 朱를 쓴 株(주)와 본래 같은 글자였겠다. 株의 뜻이 '그루'여서 柱와 비슷한 언저리에 있는 것도 그 때문이다.

'등잔불' 설에서는 主에서 '주인'의 뜻이 나온 것에 대한 설명도 매우 어설프다. 밤에는 등불이 가운뎃자리를 차지하기 때문이라거나, 불씨를 보관하는 것은 씨족의 '우두머리'이기 때문이라는 얘기들이다. 반면 主=朱라면 '기둥'이라는 朱의 뜻에서 '주인' '임금' 등 主의 의미들이 바로 나온다. 훨씬 매끄럽다.

|

전체댓글 0