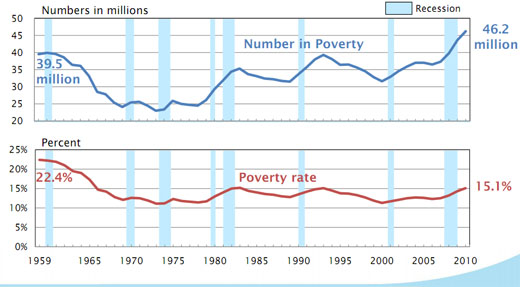

미국 인구통계국이 13일(현시시간) 발표한 통계에 따르면 2010년 미국의 빈곤층은 260만 명이 늘어난 4620만 명이다. 이는 인구통계국이 통계를 작성한 지난 52년 동안 가장 높은 수치다.

이에 따라 미국의 빈곤율은 15.1%로 1983년 이후 가장 높았던 1993년과 같은 수준을 기록했다. 미국의 빈곤율은 4인 가구 기준 연간 최저생계비인 2만2314달러(약 2451만 원) 을 밑도는 가구를 대상으로 산정된다. 2인 가구는 1만4218달러(약1561만 원), 1인 가구는 1만1139달러(약 1223만 원)가 기준이다.

중산층의 경제 상황을 알 수 있는 중간 계층 가구의 연간 소득도 4만9445달러(약 5431만 원)로 물가상승률을 감안하면 1997년 수준으로 떨어졌다. 이처럼 중산층의 실질 소득이 후퇴한 것은 대공황 이후 처음이라고 로렌스 카츠 하버드대 교수가 <뉴욕타임스>에 말했다.

빈곤율은 인종별로도 다르게 나타났다. 흑인은 2009년 25%에서 27%로 뛰어 사상 최대를 기록했다. 히스패닉계은 25%에서 26%로 늘었다. 백인의 경우 9.4%에서 9.9%로 소폭 늘었고 아시아계은 12.1%로 변화가 없었다.

이번 조사는 정부가 제공하는 식품 보조권(푸드 스탬프) 등의 사회안전망이나 기존에 보유한 재산까지 고려한 조사는 아니어서 빈곤율이 실제보다 부풀려졌을 가능성도 있다. 하지만 반대로 주거비 증가와 의료·에너지 관련 지출 증가 같은 요소 역시 반영되지 않아 결과에 큰 차이는 없다는 지적도 나왔다.

|

| ▲ 미국의 지난 50여 년간 빈곤인구 및 빈곤율 추이 ⓒ미 인구통계청 |

"빈곤율 상승은 실업이 주요 원인"

미국의 빈곤율 상승은 고용난이 부추기고 있다는 게 다수의 평가다. 18~64세 인구 중 4800만 명이 지난해 단 1주일도 일하지 못했으며 이는 2009년 4500만 명에서 300만 명 늘어난 수치다.

<뉴욕타임스>는 많은 경제학자들이 예상했던 것보다 더 악화된 것이라며 2008년 금융위기를 포함한 지난 10년 동안 중산층과 빈곤층의 부담이 계속 늘어왔다고 분석했다. 경제위기와 실업뿐 아니라 실질소득 감소와 양극화가 빈곤율 상승을 부추겼다는 것이다.

미국에서 소득 하위 10%의 중간소득(median income)은 최고치를 기록했던 1999년 대비 12% 떨어졌다. 반면 상위 10%의 중간소득은 같은 기간 1.5% 감소했을 뿐이다. 게다가 경기 활황기였던 2001년에서 2007년 사이 경제활동이 가능한 인구의 실질 소득은 오히려 더 떨어졌다.

경제활동 가능 인구의 중간소득이 전반적으로 감소했지만 특히 15세에서 24세까지의 청년층 소득이 급격히 하락했다. 또 25세에서 34세 사이 미국인 중 부모와 함께 사는 비중은 2007년 대비 현재 25% 뛰었다. 이중 절반은 부모의 소득을 제외했을 때 빈곤 상태인 것으로 나타났다.

또 풀타임 일자리를 가진 미국 성인 남성의 지난해 중위소득은 4만7715달러로 물가상승률을 감안하면 1973년 수준에서 거의 바뀌지 않았다.

경제학자들은 올해 역시 이러한 상황이 나아질 것 같지 않다고 전망했다. 정부의 부양정책은 거의 끝나가는 반면 지방정부는 공무원 감축과 사회보장 프로그램 예산 삭감에 나서 빈곤 상태에 빠질 가구가 더 늘어날 것으로 보이기 때문이다. 브루킹스 연구소는 현재 추세라면 경기 침체로 인해 향후 5년간 1000만 명의 빈곤층이 더 늘어날 것이라고 전망했다.

한편, 의료보험 혜택을 받지 못하는 미국인들은 2009년보다 90만 명 늘어난 4990만 명으로 집계됐다. 일하고 있는 회사에서 의료보험을 제공받는 이들의 비율은 2000년 65%에서 지난해 55%로 하락했다.

<뉴욕타임스>는 이 보고서가 최근 오바마 대통령이 내놓은 일자리 대책이 긴급한 사안임을 강조하는데 도움이 될 것으로 보인다고 전하면서도 공화당 역시 내년 대선을 앞두고 오바마의 실정을 부각시키는 도구로 사용할 수 있다고 덧붙였다.

전체댓글 0