독일에 유학 중인 지인이 전달해준 내용이다. 그가 학교에 가기 위해 트램을 타자 옆자리에 앉은 독일인이 순식간에 다른 곳으로 자리를 옮겼다. 다음 날엔 10대 소년들이 그를 쳐다보며 "중국인들이 미개하게 박쥐와 들쥐를 잡아먹어서 코로나 바이러스가 퍼졌다"는 말을 자기들끼리 주고받았다. 또 하루에는 마트의 계산대 직원이 이 학생의 물건들을 계산해준 뒤 보란 듯이 손소독제를 꺼내 손을 박박 문지르기도 했다. 자신을 쳐다보는 시선에 지친 이 학생은 페이스북 계정에 영어로 "그래, 나는 바이러스다. 그러니까 제발 꺼져" 하고 적었다.

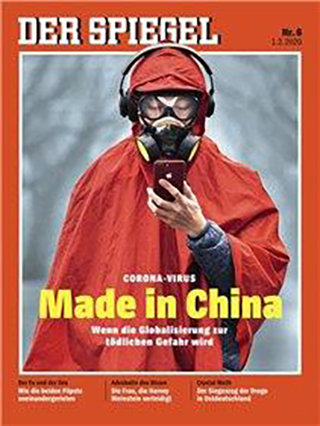

널리 퍼진 '박쥐를 잡아먹는 중국인'에 관한 동영상은 이러한 제노포비아를 조장하는 데 크게 기여했다. 실제로는 중국이 아닌 남태평양의 어느 섬나라에서 촬영된 이 영상은 '미개한 중국인'이라는 이미지를 굳히는 데 결정적으로 작용했다. 이러한 이미지는 국내에서도 '반(反)중국인' 정서를 낳는데 이바지하고 있다. 청와대 게시판의 '중국인 입국금지' 청원은 65만 이상의 청원 횟수를 기록하고 있다. 사람간의 교류 자체를 금지하지 못하게 한 WHO의 권고와 전문가들의 조언이 있었음에도, 공포감을 부추기는 언론과 정치권의 프로파간다가 더해진 이러한 여론은 되돌릴 수 없는 것이 되었다. 반중국인 정서는 빠르게 확산되고 있다. 식당에는 '중국인 출입금지'라는 안내문이 걸리고, 네티즌들 사이에는 '노 차이나' 로고가 그려져 빠르게 전파되고 있다.

사실 질병의 대규모 유행이 낳는 공포가 타자에 대한 조직적 혐오로 번지는 것은 이번이 처음이 아니다. 2015년 메르스가 확산되자, 최초 확진자가 여성이라거나, 홍콩에서 한국 여성 두 명이 격리를 거부했다는 잘못된 뉴스가 전파되면서 '김치녀'가 메르스 확산의 주범이라는 여성혐오 댓글이 무수하게 자라났다. 이 일은 분노한 여성들이 소위 '메갈리아' 사이트를 만들게 된 계기가 되기도 했다. 1980년대 후천성면역결핍증(AIDS)이 사람들을 공포로 몰아넣자, 동성애자들이 병의 원인이라는 가짜뉴스가 전파되었고, 이 이데올로기는 아직까지도 동성애자들을 공격하는 무기로 사용되고 있다.

어떤 의미에서는 전염병 혹은 재난의 공포는 한 사회의 민주주의의 성숙도를 측정할 척도인 셈이다. 침착하게 질병을 예방할 체계들을 실행해나갈 것인가, 아니면 공포에 질려 눈앞에 보이는 타자에 대한 온갖 원한과 증오를 쏟아낼 것인가. 그러나 공포가 일상이 되었듯이, 혐오는 우리의 일상이 되었다. 민주주의적 인민주권의 토대가 되어야 할 '집단지성'은 아직은 '집단적 정념'을 극복하지 못하고 있다. 그러나 자신의 집단적 공포를 이겨낼 민주적 집단지성의 출현에 대해 나는 비관하지 않는다.

지금 우리에겐 공포로 인한 과도한 억측과 편견을 넘어, 과학적 사실에 기반한 지식이 필요하다. 뿐만 아니라, 예민한 생명정치적 감수성 역시 필요하다. 전염병에 단호하게 맞서되, 바이러스가 민주주의와 인권의 가치마저 파괴하도록 내버려둘 수는 없다. 혐오가 아니라 연대를 통해 바이러스와 싸워야 한다.

시민정치시평은 참여연대 부설 참여사회연구소와 <프레시안>이 공동 기획, 연재합니다.

전체댓글 0