시인 윤동주는 '서시(序詩)'에서 "별을 노래하는 마음으로 / 모든 죽어가는 것을 사랑해야지"라고 노래했다. 문학평론가 임우기는 윤동주의 <서시>에 대해 "샤먼(shaman)으로서의 시인은 별 하나하나에 씁쓸하고 여린 지상의 모든 존재들을 아로새김으로써 지상의 모든 가난하고 쓸쓸하고 여린 존재들은 천상의 빛나는 존재로 승화된다"고 표현했다.

죽음을 이야기하지 않는 삶은 가짜다. 큐레이터 최재원이 '정오의 유령들'이라고 표현했듯이, 작가는 일상적으로 유령을 만난다. 작가는 인터뷰에서 "이승도 아니고 저승도 아닌 그 중간쯤 어딘가에 들어갔다 나온 작업"이라고 말했다. 이렇듯 샤먼으로서의 작가는 삶과 죽음의 경계에서 유령을 마주하지만 그러나 별이나 꽃이나 나무 같은 자연의 구상물에 이들을 투영하지 않는다. 혼돈을 혼돈 그 자체로 드러낼 뿐 그것을 구원하려고 하지 않는다. 이는 이성과 언어의 세계가 쌓아 올린 익숙한 거짓의 세계에 대한 저항일 수도 있고, 극심한 정체성의 혼란을 겪었던 유년의 고통을 아무렇지도 않게 해소된 것처럼 꾸미기 싫은 것일 수도 있다. 실제로 그의 정체성 혼란은 여전히 진행형이다. 작가는 아슬아슬한 경계 위에 존재하는 것처럼 보인다. 그것은 한국과 미국의 경계일 수도 있고, 삶과 죽음의 경계일 수도 있고, 변호사와 화가의 경계일 수도 있다.

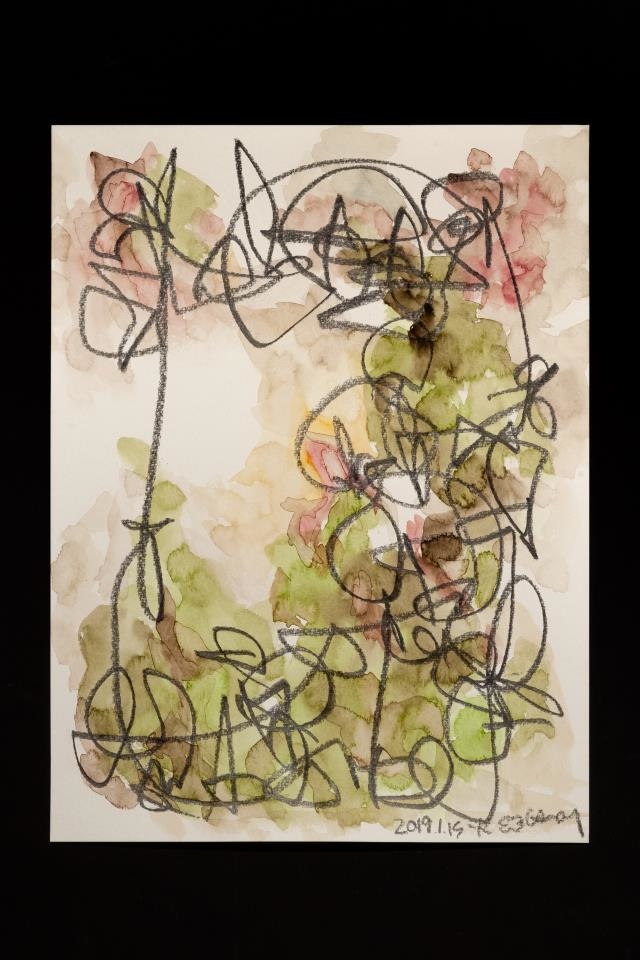

캔디 고의 작품은 낯설고 당혹스럽다. 한 편의 '난해시(難解時)'를 본 것처럼 어리둥절하다. 작가가 '진실'이라고 표현한 검은 선들 속에 비대칭적인 색채 작업이 어우러진다. 선들은 무심한 듯 일정한 규칙도 없이 사용된다. 어떤 작품에선 정사각형 페이퍼 위에 선 자체가 하나의 얼굴이 되기도 하고, 작품 <무제(Untitled) (20190115)>

작가가 말했듯이 작가의 진실은 작가의 얼굴에 있지 않고 그림 속의 복잡한 선들 속에 있다. 검은 선들을 보면 기형도 시인이 <이 겨울의 어두운 창문>에서 표현한 '꿈의 뼈'가 떠오른다. "오오, 모순이여, 오르기 위하여 떨어지는 그대. 어느 영혼이기에 이 밤 새이도록 끝없는 기다림의 직립으로 매달린 꿈의 뼈가 되었는가." 고드름을 묘사한 이 대목에서 어두운 겨울밤의 고드름은 캔디 고의 검은 선들과 닮았다. 이승과 저승 사이의 빈 공간에서 끝없는 고통을 뚫고 도화지 위로 걸어 나온 선들은 작가의 작품을 구성하는 '진실의 뼈' 같은 것이리라.

하지만 그 뼈가 진실이라 해도 그것만으로는 공허하다. 공허함은 공허함을 부른다. 다른 무언가가 필요하다. 그것은 본질이며 생명이며 사랑이다. 시인 기형도도 '꿈의 뼈'가 녹아서 물이 되는 상상을 한다. "곧이어 몹쓸 어둠 걷히면 떠날 것이냐. 한때 너를 이루었던 검고 투명한 물의 날개로 떠오르려는가." 물은 생명이다. 샤먼의 궁극은 온전한 생명이고 사랑이다. 최근 캔디 고의 작품에 '적과 흑'의 채색이 보태졌다. 붉은색(작가의 말에 따르면, 밝은 빨강에다 오렌지색을 가미한)은 모성을 상징한다. 모성에 대한 희구이자 딸인 자신의 존재에 대한 일종의 확인 작업이다. 작가의 마음과 존재가 밝게 표현된 작품 <무제(Untitled) (20190617)>

현대사회의 인간은 모두 유령이 되어가고 있는지도 모른다. 네트워크 속을 떠돌며 자신을 분산시킨다. 온전한 자아를 찾기란 점점 어렵다. 서로 다른 과거를 가진 개인들이 공통의 현재 속에서 마치 복제된 것처럼 금세라도 사라질 듯 존재한다. 거짓 언어와 가짜 뉴스가 난무한다. 이성의 시대, 끝없는 욕망의 시대는 감소된 자아를 윽박지른다. 진짜 세계는 어디 있는가. 무의식을 거세한 인간은 사소하기 짝이 없다. 죽음을 생각하지 않는 삶은 온전하지 않다. 그런 점에서 작가가 수행하고 있는 샤먼으로서의 작업은 매우 독창적이며 확장적이다.

<메탈 테이블(Metal Table) (20190414)>는 이번 전시에서 작가의 형상이 구체적으로 표현된 거의 유일한 작품이다. 자화상 뒤로 검은 유령들이 보인다. 유령과 동거하는 예쁜 소녀의 모습은 작가가 꾸는 꿈이자 일상이기도 하다. 이렇듯 구상과 추상을 결합하는 것이 작가의 다음 행보일까? 어쨌거나 물화(物化)된 관습과 낡은 이성을 거부한 작가의 다음 작업이 궁금하다. 오늘도 캔디 고의 주점(酒店)엔 유령들이 서성이고 있을 것이다.

이번 전시에서는 'Eat Shit'이라는 퍼포먼스도 진행한다. 8월 25일까지, 서울 중구 을지로 상업화랑에서

전체댓글 0