제5차 한일회담 개최와 '문화재 반환의 7항목' 제안

한일 양국은 이승만 대통령 하야로 중단되었던 한일회담을 1960년 10월 25일부터 개최한다. 제5차 한일회담에서 문화재 반환 교섭은 제4차 회담과 동일하게 문화재소위원회에서 진행되었다. 엄요섭 수석위원은 제1차 문화재소위원회(11월 11일)에서 다음과 같이 문화재 반환 교섭에 임하는 자세를 밝혔다.

"한국 문화재 반환 문제는 1957년 12월 31일, 제4차 한일회담 예비회담에서 일본 측이 합의한 'oral statement'에 의하여 어느 정도 원칙이 결정된 바 있으므로 조속한 시일 안에 만족할 만한 결론을 얻을 수 있을 것으로 생각한다. 지금까지 일본정부 및 개인이 한국 문화재를 귀중히 여겨 잘 보존해 온 것에 대하여 감사히 생각한다. 문화재는 그 원산국에 보존해서 이를 연구케 하자는 것이 작금의 세계적인 추세라고 할 수 있다. 이런 의미에서 한국 문화재를 한국에 반환하는 문제를 논의하는 것은 의의가 깊은 것으로 생각한다.

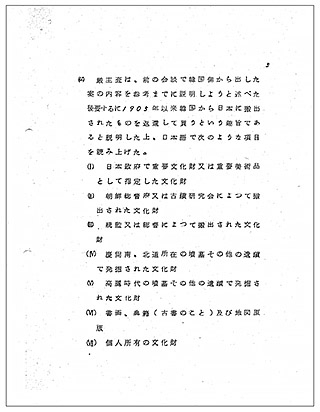

제4차 회담에서 한국 측은 제1차적으로 5개 항목의 문화재를 제시한 바 있는데 이번에는 몇 개 항목 더 첨가하여 제시하고자 한다. 이번 회담에서 여러 현안 문제가 다 잘 해결되기를 바라지만 본인은 특히 이 문화재 문제가 조속히 해결될 것을 기대하면서 이 회의에 임하였다."

이어서 한국 측은 문화재 반환 교섭의 원칙이 이미 합의되었기 때문에 처음부터 실질적인 논의에 들어가자고 요청하면서 '문화재 반환의 7항목'을 제시했다.

이 항목은 제4차 한일회담 당시 한국 측이 제출한 '제1차 반환청구 한국 문화재 항목'을 보완한 것으로 '제6항목 서화, 전적(고서) 및 지도원판 ', '제7항목 개인 소유 문화재'가 추가된 것이었다. 개인 소유 문화재가 추가된 것이 가장 큰 특징이며, 제4차 한일회담 당시 한국 측이 '제1차 반환청구 한국 문화재 항목'을 제출하면서 제2차·제3차 항목도 제출할 것이라고 언급한 것을 봤을 때 이를 제6항목과 제7항목으로 추가한 것으로 생각된다.

한국 측은 '문화재 반환의 7항목'을 통해 어떠한 문화재를 반환할지 그 목록 작성에 대한 실질적인 논의를 요청했지만, 일본 측은 여전히 정부 방침 부재, 문부성과의 합의 필요 등을 이유로 실질적인 논의에 들어가기 힘들다고 말했다.

일본 측, '문화재 문제의 3원칙' 발표

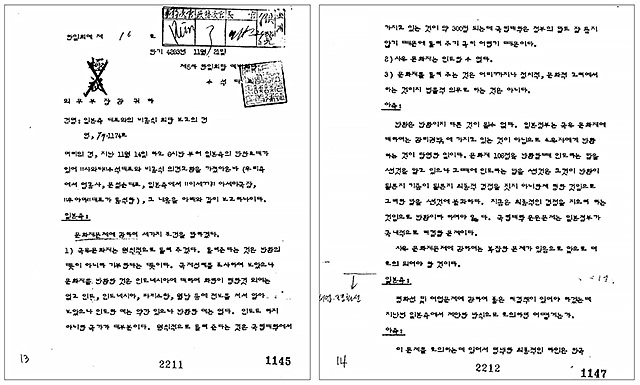

일본 측의 요청으로 11월 14일에 수석대표 간 비공식 회의가 개최되었다. 이때 일본 측은 아래와 같이 '문화재 문제의 3원칙'을 제시했다.

(1) 국유 문화재는 원칙적으로 돌려주겠다. 돌려준다는 것은 반환의 뜻이 아니라 기부한다는 뜻이다. 국제 선례를 조사해 보았으나 문화재를 반환한 것은 인도네시아에 대해 네덜란드가 행한 것 외에는 없고 인도, 인도네시아, 파키스탄, 월남 등에 전보를 쳐서 알아보았으나 인도한 예는 약간 있으나 반환한 예는 없다. 인도도 하지 않은 국가가 대부분이다. 원칙적으로 돌려준다는 것은 국립대학에서 가지고 있는 것이 약 300점 되는데 국립대학은 정부의 말을 잘 듣지 않기 때문에 돌려주기 극히 어렵기 때문이다.

(2) 사유 문화재는 인도할 수 없다.

(3) 문화재를 돌려주는 것은 어디까지나 정치적, 문화적 고려에서 하는 것이지 법률적 의무로 하는 것은 아니다.

한국 측은 일본 측의 설명을 듣고 다음과 같이 반박했다.

"반환은 반환이지 다른 것이 될 수 없다. 일본정부는 국유 문화재에 대해서는 관리권 밖에 가지고 있는 것이 아니므로 소유자에게 반환하는 것이 당연한 일이다. 문화재 106점을 반환할 때 인도라는 말을 쓴 것을 알고 있으나 그때는 인도라는 말을 쓴 것은 그것이 반환이 될는지 기증이 될는지 최종적 결정을 짓지 않은 채 행한 것이므로 그러한 말을 쓴 것에 불과하다. 지금은 최종적인 결정을 지으려는 것이므로 반환이라 해야 옳다. 국립대학 운운 문제는 일본정부가 국내적으로 해결할 문제이다. 사유 문화재 문제에 관해서는 복잡한 문제가 있으므로 앞으로 더 토의되어야 할 것이다."

한국 측의 입장에서는 당황스러운 내용이었다. '인도'도 아닌 '기증'으로 문화재를 돌려주겠다는 점, 줄곧 일본정부 소유 문화재 목록을 요구했지만 국립대학이 소유한 약 300점의 문화재가 그 대상이 될지도 모른다는 점은 한국 측이 요구했던 내용과는 전혀 다른 것이기 때문이었다.

전문가회의 개최

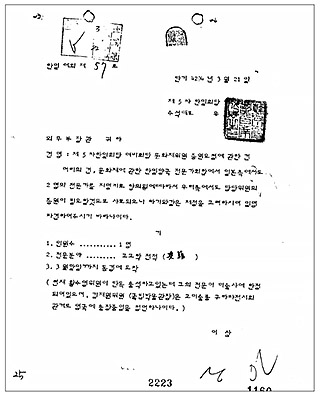

한편 제2회 문화재소위원회(1961년 2월 1일)에서 전문가회의 개최가 합의된 후 3월 7일에 그 첫 번째 회의가 열렸다. 전문가회의는 문화재 전문가들이 참여하여 일본 소재 한국 문화재의 반출 경위, 현 소재지 등 문화재의 사실관계를 논의하는 회의였다. 한국 측에서는 황수영 전문위원이, 일본 측에서는 문화재보호위원회의 마쓰시타 다카아키(松下隆章) 미술공예과장과 사이토 타다시(斉藤忠) 문화재조사관이 참가했다. 황수영은 고대 분묘에서 출토된 문화재, 궁전이나 사찰 유적의 석조물, 사찰의 문화재, 회화, 전적들이 일본으로 불법 반출된 경위를 설명했다.

제2회 전문가회의(5월 8일)에는 이홍직이 전문위원으로 합류하여 황수영과 함께 문화재 반환 교섭에 임했다. 주일대표부는 전문가회의에 참가하는 일본 측 인원이 2명이라는 점, 고고학과 고서적을 담당할 전문가가 필요하다는 점에서 전문위원의 파견을 요청했고, 이홍직이 전문위원으로 참가한 것이다. 이후 이홍직은 문화재소위원회와 전문가회의에 전문위원으로, 제6차 한일회담에서는 문화재소위원회의 수석위원으로도 참가하는 등 문화재 반환 교섭에서 활약한다.

한국 측은 '문화재 반환의 7항목' 중 오구라 다케노스케(小倉武之助)의 소장품, 조선총독부에 의해 반출된 문화재, 이토 히로부미(伊藤博⽂)의 고려자기, 소네 아라스케(曾禰荒助) 통감의 전적, 데라우치 마사타케(寺内正毅) 총독의 전적과 불상 등 제1항목부터 제3항목에 대해 설명하고 이에 대한 조사를 일본 측에 요청했다.

이와 함께 한국 측은 회의가 끝날 즈음 일본 측이 일방적으로 증여를 주장할 경우 문화재 반환 문제 해결에 도움이 되지 못한다는 점, 106점의 문화재는 한국에서 역효과가 났는데 이는 일본의 실책이라는 점을 지적했다.

제5차 한일회담에서 일본 측은 '문화재 문제의 3원칙'을 통해 문화재 반환 교섭에 대한 입장을 명확하게 밝혔다. 일본 측은 그때까지 구두로만 일본의 입장을 설명해 왔는데, '문화재 문제의 3원칙'을 제시하면서 보다 분명한 자세를 취한 것이다. 일본 측이 이와 같은 자세는 일본정부가 소유한 문화재를 포함하여 다수의 문화재를 '반환'받으려는 한국 측의 입장과 대립했다.

한편 한국 측이 제출한 '문화재 반환의 7항목'을 통해 반출 경위 등 문화재의 사실관계 논의가 시작되었다. 제4차 한일회담에서는 일본 측의 소극적인 태도로 인해 문화재의 사실관계 논의가 제대로 진행되지 못했다.

하지만 한국 측이 제6차 한일회담의 제7회 문화재소위원회(1962년 2월 28일)에서 '반환 청구 한국문화재 목록'을 제출하기 전까지 한일 양국은 '문화재 반환의 7항목'을 바탕으로 이전보다 구체적으로 문화재 반환 문제를 논의할 수 있었다.

■ 참고문헌

한국정부 및 日本政府 공개 한일회담 관련 외교문서.

엄태봉, <한일 문화재 반환 문제는 왜 해결되지 못했는가?-한일회담과 '문화재 반환 문제의 구조'>, 경인문화사, 2024.

전체댓글 0