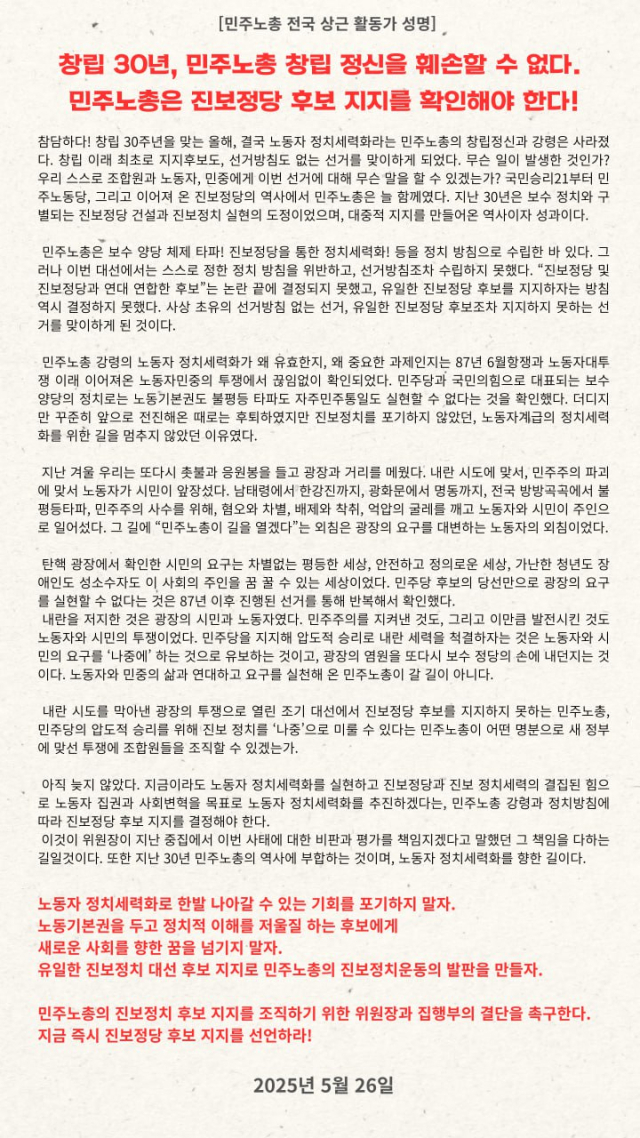

양경수 전국민주노동조합총연맹 위원장의 집행부가 더불어민주당 대선 후보 지지에 방점을 찍고 진보정당 후보 지지 결정을 내리지 못한 가운데, 민주노총 상근 활동가들이 공동성명을 내 "창립 30년, 민주노총 창립 정신을 훼손할 수 없다"며 "민주노총은 진보정당 후보 지지를 확인해야 한다"고 집행부를 비판했다.

민주노총 산하 및 가맹 조직의 활동가 349명은 26일 연서명을 내고 "참담하다. 창립 30주년을 맞는 올해, 결국 노동자 정치세력화라는 민주노총의 창립정신과 강령은 사라졌다"며 "창립 이래 최초로 지지 후보도, 선거 방침도 없는 선거를 맞이하게 됐다"고 밝혔다.

지난 20일 6.3 대선 방침을 논의한 민주노총 중앙집행위원회 회의에서, 지지 후보를 결정하지 않고 회의를 끝낸 양경수 위원장 집행부를 겨냥한 항의 성명이다. 집행부와 일부 중집 임원들은 '진보정당과 연대 연합한 후보', 즉 지난 9일 김재연 진보당 상임대표가 지지를 선언한 이재명 더불어민주당 후보를 지지 대상에 넣으려고 추진해 왔다. 이들과 '진보정당 후보를 지지해야 한다'는 임원 간 논의가 평행선을 달리자, 양 위원장은 결국 아무 결론 없이 중집 회의를 끝냈다.

민주노총이 선거 방침을 결정하지 않은 건 1995년 창립 30년 이래 처음이다. 민주노총은 진보정당을 포함한 진보 정치 세력을 지지한다는 정치 방침을 두고 있다. 세부 선거 방침은 정치 방침에 따라 지지 후보, 선거운동 및 선거 지원 방식 등을 정하는 하위규칙이다. 그런데 현 집행부가 추진한 민주당 후보 지지는 곧 보수 정치 세력 지지로 기존 방침에 반했다. 민주노총 내부에서 거센 반발이 터져 나오는 이유다.

활동가 349명은 "무슨 일이 발생한 것인가? 우리 스스로 조합원과 노동자, 민중에게 이번 선거에 대해 무슨 말을 할 수 있겠는가?"라 물으며 "국민승리21부터 민주노동당, 그리고 이어져 온 진보정당의 역사에서 민주노총은 늘 함께였고, 지난 30년은 보수 정치와 구별되는 진보정당 건설과 진보정치 실현의 도정이었으며, 대중적 지지를 만들어온 역사이자 성과였다"고 밝혔다.

이들은 "민주노총 강령의 노동자 정치세력화가 왜 유효한지, 왜 중요한 과제인지는 87년 6월항쟁과 노동자 대투쟁 이래 이어져 온 노동자 민중의 투쟁에서 끊임없이 확인됐다"며 "민주당과 국민의힘으로 대표되는 보수 양당의 정치로는 노동기본권도, 불평등 타파도, 자주민주 통일도 실현할 수 없다는 것을 확인했다"고 했다. 이어 "더디지만 꾸준히 앞으로 전진해온, 때로는 후퇴했지만 진보 정치를 포기하지 않았던, 노동자계급의 정치세력화를 위한 길을 멈추지 않았던 이유였다"고 밝혔다.

이들은 "탄핵 광장에서 확인한 시민의 요구는 차별 없는 평등한 세상, 안전하고 정의로운 세상, 가난한 청년도 장애인도 성소수자도 이 사회의 주인을 꿈꿀 수 있는 세상이었다"며 "민주당 후보의 당선만으로 광장의 요구를 실현할 수 없다는 것은 87년 이후 진행된 선거를 통해 반복해서 확인했다"고 지적했다.

이들은 이어 "내란을 저지한 것은 광장의 시민과 노동자였다. 민주주의를 지켜낸 것도, 그리고 이만큼 발전시킨 것도 노동자와 시민의 투쟁이었다"며 "민주당을 지지해 압도적 승리로 내란 세력을 척결하자는 것은 노동자와 시민의 요구를 '나중에' 하는 것으로 유보하는 것이고, 광장의 염원을 또다시 보수 정당의 손에 내던지는 것"이라고 주장했다.

활동가들은 이에 "아직 늦지 않았다"며 "지금이라도 노동자 정치세력화를 실현하고 진보정당과 진보 정치세력의 결집한 힘으로 노동자 집권과 사회변혁을 목표로 노동자 정치세력화를 추진하겠다는, 민주노총 강령과 정치 방침에 따라 진보정당 후보 지지를 결정해야 한다"고 주장했다.

나아가 "노동기본권을 두고 정치적 이해를 저울질하는 후보에게 새로운 사회를 향한 꿈을 넘기지 말자"며 "유일한 진보 정치 대선 후보 지지로 민주노총의 진보 정치운동의 발판을 만들자"고 밝혔다.

활동가들은 연서명과 성명문을 26일 양경수 위원장 집무실에 전달했다. 연서명엔 △민주노총 본부 및 산하 조직(97명) △건설산업연맹(12명) △공공운수노조(112명) △공무원노조(4명) △교수노조(2명) △금속노조(55명) △민주일반연맹(14명) △보건의료노조(5명) △비정규교수노조(1명) △사무금융노조(14명) △서비스연맹(3명) △언론노조(2명) △전교조(1명) △정보경제연맹(4명) △화섬식품노조(21명) 등이 참여했다.

전체댓글 0