일선에서 산업안전 문제를 다루고 있는 안전보건 담당자 10명 중 4명가량이 '중대재해처벌법이 안전보건관리체계 및 인식 개선에 기여했다'고 본다는 연구결과가 나왔다. '기여하지 않았다'고 보는 이는 10명 중 2명 미만이었다. 노사 모두 비슷했는데, 사측의 긍정 평가 비율이 상대적으로 높았다.

전국민주노동조합총연맹 부설 민주노동연구원은 5일 이같은 내용이 담긴 <중대재해처벌법 효과성 연구> 보고서를 발표했다.

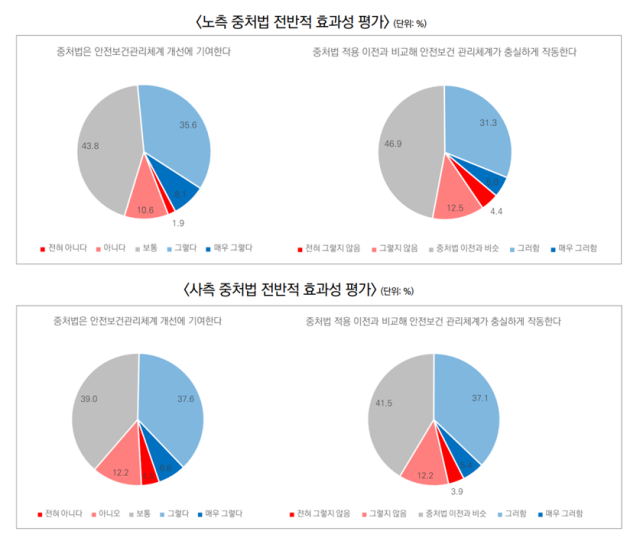

보고서 가운데 제조업, 서비스업, 건설업, 공공부문 등 산업 분야의 노사 안전보건 담당자(노측 160명, 사측 205명)를 대상으로 수행해 작성한 '중대재해처벌법 효과성: 정량적 평가'를 보면, '중대재해처벌법은 안전보건관리체계 개선에 기여한다'는 질문에 노측은 43.7%, 사측은 44.4%가 '그렇다'고 답했다. '그렇지 않다'는 답은 노측 12.5%, 사측 16.6%였다.

'중대재해처벌법 적용 이전과 비교해 안전보건관리체계가 충실하게 작동한다'는 질문에는 노측 36.3%, 사측 42.5%가 '그렇다'고 답했다. '그렇지 않다'는 답은 노측 16.9%, 사측 16.1%였다.

중립적 의견도 상당 비율 있었다. '안전보건관리체계 개선 기여' 질문에는 '보통'이라는 답이 노측 43.8%, 사측 39%였다. '안전보건관리체계 작동' 질문에는 '이전과 비슷하다'는 답이 노측 46.9%, 사측 41.5%였다.

이승우 민주노동연구원 연구위원은 이에 대해 <프레시안>과의 통화에서 "양면적 특성이 있을 것"이라며 "효과가 그럭저럭이라는 중립적 의미로 답한 사람과 이전부터 안전보건관리체계가 잘 갖춰져 있었기 때문에 큰 변화가 없었다고 답한 사람이 있을 것"이라고 설명했다.

이번 보고서에는 '중대재해처벌법 효과성: 정성적 평가'도 포함됐다. 여기에서는 중대재해처벌법 제정 이후 경영진의 변화에 대한 인터뷰가 눈에 띈다.

"안전을 투자가 아닌 비용으로 보는 관점이 컸는데, 그 시각을 전환하는데 중대재해처벌법이 일조했다. 기존 산안법령 등의 이행에 있어 중대재해처벌법이 강력한 추진 장치가 됐다. 경영진의 의지가 중요한데, 자발적으로 바뀌는 것은 아니었기에 중대재해처벌법이 영향을 줬다." - A 사업장 안전보건팀장

"중대재해처벌법이 생기니까 이 법에 의해 CEO가 처벌받을 수 있다는 걸 인식하게 되면서, CEO가 회의할 때 꼭 서두 혹은 마무리에 '현장에서 사고가 안 나는 게 우선이다', '안전을 최우선으로 삼고 현장에 임해달라'는 말을 한다. 그 자체가 현장 소장에게 큰 영향을 미친다." - B 사업장 안전보건 관리자

"(경영책임자가) 건물 여기저기를 다니다 '저건 문제 있지 않아'라고 대화를 나누는 식으로, 대화의 내용이 달라졌다." - C 사업장 안전보건팀장

연구진은 "시행된 지 만 3년이 된 중대재해처벌법은 기업들이 사전 예방적인 안전보건 관리체계를 구축하고, 이를 실행해 나가도록 하는데 충분한 견인 효과를 내고 있다. 그로 인해 산업안전보건법의 준수 의지와 이행 여력도 커지고 있다"고 총평했다.

구체적으로 연구진은 △안전 리더십 변화와 안전 부서·예산·교육 확대 △원하청 안전회의 진행, 하청업체 안전관리 역량 검토 등 원하청 안전보건 관리체계 점진적 변화 등이 긍정적 개선사항으로 꼽았다.

다만 △중대재해의 배후요인인 노동강도 완화 △노동자 참여적 안전보건 관리체계 확립 등에서는 법 효과가 미미해 보인다고 연구진은 분석했다.

전체댓글 0