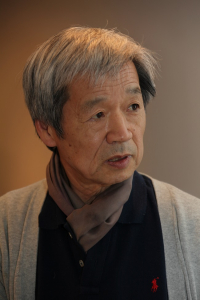

'불로 짓는 농사' 염농(焰農). 정확하게는 불로 짓는 '그릇 농사'라는 의미다. 현장 활동가로, 노동잡지 편집장으로, 서울·경기노동위원회 위원장으로, 노동의 세계에 근 30년을 몸담았던 신금호 선생이 은퇴 후 도예가의 길을 걸으며 사용하는 아호다.

1944년 생인 신 선생은 서울대 정치학과 출신 엘리트의 영예를 좇지 않고 '조국 근대화'가 빚어낸 불의에 몸과 머리로 맞서 학생운동과 노동운동의 길로 향했다. 팔순을 바라보는 지금도 '그릇빚음'을 잠시 멈춘 시간에 골프장 미화원으로 일하는 노동자다.

최근 주변의 권유로, 손자에게 꼭 전하고 싶은 이야기를 자서전에 꾹꾹 눌러 담았다. 젊은날 정면으로 마주했던 군사정권 시대상, 사회에 나와 겪었던 척박한 노동 현장의 기억을 농사짓듯 기록했다. 시대에 저항하고 자연에 순응한 어느 '백발 노동자'가 견뎌 살아온 이야기를 연재한다. 편집자

얼마 안 되어 그나마 인간관계가 있었던 월간 노동잡지 <현대노사>에 편집장 자리가 비어 그리로 갔다. <현대노사>는 해방 후 우익 노동조합 운동의 선봉장이었고, 여당인 민정당의 국회의원이었던 이찬혁 님이 오래 전부터 이사장으로 있는 한국노동연구원의 유일한 대외사업으로 내는 월간 노동잡지였다. 고객은 대개 한국노동조합총연맹 산하 노동조합 일색.

사무실은 지하철 당산역 근처 작은 골목길 조그마한 건물 2층과 1층의 비좁은 공간 몇 평이 전부였다. 편집진은 편집장인 나와 상명여대 출신 젊은 주부기자인 신정애 선생뿐. 처음부터 출판과 인쇄 일을 둘이서 해내야 했다. 얼마 안 가 고대 출신 오상석을 기자로 보충했다. 마냥 바빴으나 그런대로 셋이 죽이 맞아 다행이었다.

기사 내용은 거의 온건 일색. 한 달 간 나온 일간 신문의 사회면 노동관련 기사에서 뽑아 확대 재생산했다. 물론 노동자 생활을 주제로 한 대우자동자 기획실장 이택주의 단편 노동자 소설도 실었고, 만화가 장진영 선생의 만화도 실었다. 시론은 내가 썼고, 노동현장과 노사분규의 현장도 탐방기사로 실었다. 외국 노동계 소식도 실었고, 때로는 내가 다닌 탄광에 대한 이야기도 실었다. 노동조합 결성방법, 단체교섭 기술도 실었다. 나는 편집장으로서 나름대로는 최선을 다했다.

그러나 나에겐 나만이 느끼는 두려움과 초조함이 있었다. 하나는 독재의 앞잡이 중앙정보부의 매서운 눈초리였다. 또 하나는 적은 인력과 부족한 재정으로 인한 잡지 내용과 기사에 대한 한계였다. 그로 인해 겉으론 아무러한 표정이 없어도 속으로는 미래에 대한 불투명과 불안감에 늘 애가 탔다. 그렇다고 누구를 탓할 수도 없었다. 늘 최선을 다할 뿐이었다.

이때 이태복은 노동자신문을 내기에 분주했다. 그는 운동권이었기에 바쁘고 과감했다. 그에 비해 우리는 작디작고 점잖았다. 2년 하고도 반이 지나갔다. 편집장으로 월간지 <현대노사>를 28차례 만들어 낸 것을 끝으로 2년 반 만에 사표서를 제출하였다. 그렇다고 하여 또 다른 비전이 마련되어 있던 것은 아니었다. 다만 나를 죽이며 살 수는 없었다.

<현대노사>를 나온 뒤 나는 무직 상태로 무한정 시간만 흘려보냈다. 한때는 문리대 정치학과 선배이자 동아투위 위원장인 성유보 선배와 서울 법대 출신 후배 김태연과 함께 해방 후 우리나라 노동조합 운동사를 집필하였다. 성유보 선배는 현재의 노동운동의 흐름을 훑었고, 나는 노동운동 현장의 모습을 담아냈다. 후배 김태연은 부족한 부분을 메웠다.

그렇게 석 달 만에 두꺼운 책 한 권을 만들어냈다. 내가 보아도 작품적인 큰 책이었다. 그래도 시대가 시대인 만큼 우리 셋의 이름으로 발간할 수는 없었다. 우리들 이름은 삭제되고 물주인 한국기독교 사회선교회 이름으로 발간되었다. 나는 원고만 쓰고 집필비만 받았을 뿐 발간 전후의 구체적인 일은 알지 못했다. 활동비로 우리 집 생활에 보탬이 되는 것으로 만족했다.

고락을 함께 한 아내와 아이들

당시 나는 방배동 시장골목을 떠나 대치동 은마아파트에 세 들어 살고 있었다. 그리고 그때 아내 김 화백은 아파트 맞은편 상가에서 미술 학원을 열고 있었더랬다. 은마아파트 시절, 한때나마 내가 한량이 되어 있던 시절이기도 했다.

대치동에 오기까지 우리 이사 경험은 주민등록증을 발부받을 때 칸이 모자라 한 장을 더 떼어야 할 지경이었다. 그래도 김 화백은 한결같이, 또한 티 없이 꿋꿋했다. 마치 가난한 생활도 한낱 삶의 일부로 치부하는 것 같았다.

결혼한 지 한해 지나 집을 깊고 맑은 우물이 있는 첫 번째 집에 있을 때 아내 김 화백은 첫아기 일수를 낳았다. 결혼 10개월 지나 첫 아기 옥동자를 낳았으니 이름을 지어야 했다. 탄광 시절부터 존경해 오던 이선휘 선배가 오래도록 옥편을 뒤져 옥동자 이름을 지어냈다. 끝 돌림자 수(秀) 앞에 일(一)자를 넣어 일수(一秀)라 이름하셨다.

그 다음 해는 시흥고개 밑 사무실 뒤편 무지개아파트에서 살다가 신림동의 부엌달린 단칸방으로 이사했다. 일수를 낳은 지도 얼마 아니 되었는데 아내의 배가 불러 한 해 턱으로 아기를 낳았다. 이번에는 돌림자인 수(秀) 자를 빼고 이 세상의 단 하나뿐인 우리 둘의 아기라고 일민(一民)이라 이름지었다.

일민이를 낳고 대구에서 이사 온 신림동 장모님 집으로 이사했다. 그곳에서 큰 아이 일수는 혼자 세발자전거를 몰아 동네를 휘돌고 다녔고, 퇴근녘 나를 보고는 자전거를 몰고 와 내 품에 안겨들었다.

얼마 후 우리는 처가를 떠나 시흥국도 옆 언덕에 지은 롯데아파트로 이사했다. 그 시절 롯데아파트에는 대학 후배인 유인태, 유홍준도 살았다. 오가는 길에 한겨레신문에 다니는 후배 김효순 기자도 가까이에 있어 좋았다.

롯데아파트에 살 때 대한전선 노동조합에서 손을 떼었고, 아내 김 화백과 함께 방배동 시장 모퉁이 건물에 세를 얻어 옮겼다. 이때 김 화백은 처음으로 '솟대'란 이름으로 화실을 내었고, 화실 한 켠을 베니아판으로 막아 자그마한 살림 공간을 차렸다. 바쁘고 가난한 시절의 생활모습이었다. 김 화백은 언제나 꿋꿋했다.

그때가 내 월간잡지 편집장 시절이었다. 나중에 국회의원이 된 운동권 조성준과 김문수도 찾아왔다. 흥국탄광의 소장이셨던 이선휘 선배는 가끔 막걸리와 오징어발 하나를 들고 찾아왔다.

<계속>

전체댓글 0