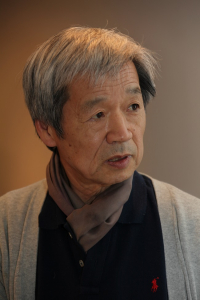

'불로 짓는 농사' 염농(焰農). 정확하게는 불로 짓는 '그릇 농사'라는 의미다. 현장 활동가로, 노동잡지 편집장으로, 서울·경기노동위원회 위원장으로, 노동의 세계에 근 30년을 몸담았던 신금호 선생이 은퇴 후 도예가의 길을 걸으며 사용하는 아호다.

1944년 생인 신 선생은 서울대 정치학과 출신 엘리트의 영예를 좇지 않고 '조국 근대화'가 빚어낸 불의에 몸과 머리로 맞서 학생운동과 노동운동의 길로 향했다. 팔순을 바라보는 지금도 '그릇빚음'을 잠시 멈춘 시간에 골프장 미화원으로 일하는 노동자다.

최근 주변의 권유로, 손자에게 꼭 전하고 싶은 이야기를 자서전에 꾹꾹 눌러 담았다. 젊은날 정면으로 마주했던 군사정권 시대상, 사회에 나와 겪었던 척박한 노동 현장의 기억을 농사짓듯 기록했다. 시대에 저항하고 자연에 순응한 어느 '백발 노동자'가 견뎌 살아온 이야기를 연재한다. 편집자

첫날 나에게 제일 먼저 닥친 일은 막장에 쌓인 탄 무더기를 탄차에 퍼 올리는 게 아니었다. 막장 가까운 곳 어깨 높이에 뚫어놓은 구멍 안으로 기어들어가 경사진 바닥에 깔아놓은 철판을 타고 기어오르며, 코앞으로 밀려 내려오는 탄더미를 손짓 발짓을 해서 내 발 밑으로 밀어내는 일이었다. 이른바 '개구멍' 속에서의 일!

개구멍이란 게 도대체 무엇인가? 선탄부가 탄맥을 따라 들어가며 발밑에 쌓여가는 탄더미를 아래로 긁어내린다. 이때 본래의 탄도 옆에 뚫려 올라간 작은 구멍을 개구멍이라 하는 것이다.

나도 앞서 기어 올라간 선산부 뒤를 따라 어깨높이로 뚫린 개구멍 속으로 기어들어가 양손 양 무릎으로 철판 위를 기어오른다. 캄캄한 흑암 속으로, 다시 기울어진 구멍 속으로 안전등 빛줄기는 뽀얀 먼지를 자욱이 훑어 다닌다. 조금 더 기어오르니 허리를 구부려도 머리가 천장에 닿는 좁디좁은 개구멍 막장 앞에 이르게 된다. 앞서 오른 선산부가 착암기와 곡괭이로 막장의 탄벽을 허물어 탄덩이를 내 코앞으로 밀어내면, 나는 엎드린 채로 밀려 내려온 탄 무더기를 긁어 발밑으로 연이어 밀어낸다. 개구멍 밖으로.

계속 좁디좁은 경사진 공간에서 오르내리기를 반복한다. 배만 바닥에 닿는가, 머리만 천정에 부딪히는가. 흡입 마스크를 찬 입조차 탄가루에 맞닿기가 일상이다. 쌓인 탄무더기를 계속 아래로 밀어내리면 마침내 개구멍 입구 탄로의 바닥에 떨어져 쌓인다. 개구멍 밖 탄로에서는 동료 후산부가 개구멍에서 떨어지는 탄더미를 긁어모아 탄차에 퍼 올린다. 나도 개구멍을 빠져나와 선임 후산부와 함께 쌓인 탄가루를 탄차에 퍼 올린다.

선임 후산부는 나보다 키가 크고 건장한 청년 노동자였다. 하아, 인생이 별것인가. 모든 삶 하나하나가 인생이고, 인생 막장이 바로 이곳이었다. 그곳에서 내가 노동하고 있었다.

석탄을 퍼 올리는 일에도 알맞은 호흡과 리듬이 필요하다. 리듬을 잃으면 금방이라도 근력이 거덜난다. 나의 동료인 선임 후산부는 훨씬 빠르고 고르게 일했다. 나도 말이 없고 그도 말이 없지만, 일은 힘 있고 꾸준하게 했다. 간혹 나를 밀어내고 내 일마저 거들어 줬다.

나는 간혹 선산부의 지시로 탄갱 먼 곳에 쌓아 놓은 동발(목재 기둥)을 하나하나 날랐다. 빈 몸으로 가는 길, 동발지고 오는 길 역시 천지가 흑암의 세계이긴 마찬가지다. 간혹 들리는 것은 천장과 돌벽 물기가 모여 탄길 위 조그마한 물웅덩이에 떨어지는 물방울 소리뿐이다. '똑!…' 다시 조금 있다가 '똑!…' 더없이 청량하다.

내가 동발을 막장까지 나르면 선산부는 톱과 칼로 동발을 알맞게 다듬어 개구멍 막장 끝 돌벽에 세우고 천장 높이에 맞춰 동발을 뉘여 대못을 친다. 동발이 늦게 도착하지 않도록 하는 게 철칙이다. 혹여 동발이 조금이라도 늦게 도착하면 생난리가 난다. 그도 그럴 것이 자칫 막장이 무너져 내리기라도 하면 어찌 되느냐 말이다. 일각일각 시간을 재고 있던 선산부가 동발이 늦게 도착하면 늦은 후산부에게 도끼를 휘두르기도 하는 것이다. 이것이 탄광 막장의 생리이자 막장 후산부의 운명이니, 모든 게 정확한 시간 안에 정확히 이루어져야 하는 것이다.

물론 일은 이것으로 끝나는 게 아니다. 본래 해야 할 일은 막장 아래 부서지고 무너져 쌓인 탄괴와 탄가루를 한쪽으로 몰아 탄차 가득히 퍼 올려 넣는 것이다. 오로지 후산부의 근력만으로 퍼 올려야 한다. 이 일이 끝나면 키 낮은 디젤 기관차가 들어와 탄괴와 탄가루가 가득 찬 탄차를 연결해 지하 광장으로 끌고 나간다.

'쿵!' 연달아 '쿵쿵'. 선산부는 막장 끝 넓은 벽에다 착암기로 진동하는 소리를 내며 여러 개의 구멍을 뚫어놓는다. 막장에서 후산부 일이 끝나갈 무렵에 이르면 천지를 울리던 착암기 소리도 함께 잦아든다.

선산부는 뚫어놓은 구멍 안으로 기름종이에 싸인 긴 다이너마이트 줄기를 깊숙이 밀어 넣는다. 구멍마다 흰색 다이너마이트 도화선이 길게 늘어진다. 이 무렵이 되면 탄갱 새벽반의 노동일은 거의 끝나간다.

우리는 들어왔던 맞은편 검은 굴 안으로 되돌아 나간다. 되돌아가는 건지 아닌지 신참내기인 나는 모른다. 따라갈 뿐이다. 다이너마이트 심지 끝에 불을 불인 선산부도 헤드라이트로 어둠을 가르며 맞은편 굴 안으로 빠져 들어간다.

곧이어 조금은 넓은 공간이 나온다. 흐릿한 전등불이 천장에 매달려 있다. 널빤지로 만든 긴 의자 위에는 이날의 중식 도시락이 놓여 있다. 다른 굴 갱부들도 이곳으로 모여든다. 모두가 온몸이 검정 투성이다. 마스크를 벗어낸 흰 입 안으로 밥과 반찬과 국을 천천히 밀어 넣고 물 한 모금 마시는 것으로 식사를 끝낸다.

이때를 전후해 갑자기 연거푸 '쿵! 쿵! 쿵!' 하는 포성 소리가 굴 안을 흔든다. 구멍 안에 넣어둔 다이너마이트가 터지는 소리다. 식사를 끝낸 갱부들은 다시 흑암의 자기들 일자리로 되돌아간다. 우리도 막장으로 들어가 폭파를 확인하고, 쏟아져 내린 탄괴와 탄가루를 정리한다. 이것으로 오전반 탄부의 일이 끝난다. 작업을 끝낸 탄부들이 하나 둘 탄광 구멍들을 빠져나와 지하 광장으로 모여든다.

굴에서 나온 사람과 교대조로 들어온 탄부들의 검은 얼굴과 흰 얼굴이 엉킨다. 아무도 말하는 사람이 없어 주위는 조용하기만 하다. 나가는 사람들 모두 운반차에 오르면 탄부들은 머리에 붙어있는 안전등 불을 끈다. 교대조로 들어온 탄부들이 굴 안으로 들어가면 다시 감도는 검은 정적. 어둠의 세상이 되면 기관차에 끌린 탄부 운반차가 굉음을 내며 비탈진 탄갱을 오르기 시작한다.

흑막과 지상의 경계를 넘으며

탄부 운반차 바퀴 소리가 어둠의 세계를 덜컹이며 때린다. '덜컹덜컹' '덜커덕덜커덕'. 기관차 동력 소리가 울리는 방향으로 흑색의 장막 속에 바늘 끝보다 작은 흰 점 하나가 보이는 듯하다. 내가 잘못 보았나? 다시 봐도 보일 듯 말 듯 흰 점 하나다. 덜컹대는 소란 속에 흰점이 조금씩 자라난다. 흰 점이 점점 커지고 탄차 구르는 굉음 소리가 갑자기 잦아든다. 탄갱을 빠져나온 운반차가 소리를 죽여 멎은 것이다.

도대체 여기가 어느 세상인가. 내가 살아있기는 한 것인가. 세상에! 햇살 맞은 나무 잎새들이 너무나 눈부셨다. 어디선가 쪼록쪼록 새 소리가 천둥처럼 몰려드는 듯했다. 방금까지 묵음의 흑암뿐이었었는데, 찰라 간에 햇살에 잎새들이 빛나는 세상으로 바뀌다니! 이게 무슨 조화인가? 또 다른 세상에 있나?

석탄이 엉겨 붙은 작업복과 시커먼 목수건과 작업화를 벗고 검은 손 검은 얼굴로 목욕탕 안으로 들어간다. 탕에서 피어오른 물안개가 뽀얗고 자욱하다. 모여든 검고 흰 동물들이 온몸에 물을 퍼붓자니 이것은 또 무슨 세상인가. 샤워기에서 좍좍 쏟아져 내리는 물에 검은 얼굴 검은 손은 사라지고, 벌거벗은 소란스러운 인간 무리들이 뒤엉켜 법석대는 게 아닌가!

평복으로 갈아입은 탄부들은 샤워장 근처 탄광 소비조합 주점으로 몰려간다. 나도 그중의 한 명이 되어. 새로 동료가 된 키 크고 건장한 선배 후산부, 청년 탄갱 동지와 함께 드럼통 탄불 곁에 자리잡고 앉아 경월소주 뚜껑을 비틀어 깐다. 너나없이 술잔에 술을 채우고 단숨에 입에 들이붓는다.

삽시간에 두 병. 나무젓가락으로 드럼통 탄불로 갓 구운 크고 두툼한 돼지살을 왕소금에 찍어 한 입 가득 쓸어 넣는다. 이토록 좋을 수가, 이토록 편할 수가, 이토록 자유로울 수가….

<계속>

전체댓글 0