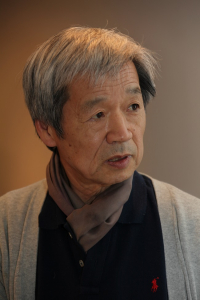

'불로 짓는 농사' 염농(焰農). 정확하게는 불로 짓는 '그릇 농사'라는 의미다. 현장 활동가로, 노동잡지 편집장으로, 서울·경기노동위원회 위원장으로, 노동의 세계에 근 30년을 몸담았던 신금호 선생이 은퇴 후 도예가의 길을 걸으며 사용하는 아호다.

1944년 생인 신 선생은 서울대 정치학과 출신 엘리트의 영예를 좇지 않고 '조국 근대화'가 빚어낸 불의에 몸과 머리로 맞서 학생운동과 노동운동의 길로 향했다. 팔순을 바라보는 지금도 '그릇빚음'을 잠시 멈춘 시간에 골프장 미화원으로 일하는 노동자다.

최근 주변의 권유로, 손자에게 꼭 전하고 싶은 이야기를 자서전에 꾹꾹 눌러 담았다. 젊은날 정면으로 마주했던 군사정권 시대상, 사회에 나와 겪었던 척박한 노동 현장의 기억을 농사짓듯 기록했다. 시대에 저항하고 자연에 순응한 어느 '백발 노동자'가 견뎌 살아온 이야기를 연재한다. 편집자

중학교 3학년 4월 봄 어느 한낮, 학교는 갑자기 수업을 멈추고 학생들 모두 곧바로 집으로 돌아가라고 방송했다. 가방을 챙겨 교문 밖으로 나서 보니, 교문 앞 전차가 다니는 신문로 언덕길 주변은 흰 연기로 뽀얗고 검었다. 아스팔트 바닥은 칙칙했고 신작로 여기저기로 돌멩이들이 뒹굴고 있었다.

먼지와 땀투성이 대학생들 한 무리가 머리에는 흰 머리띠를 동여매고 어깨동무를 한 채 신문로 언덕 전찻길을 줄지어 지나가고 있었다. '다시하라! 부.정.선.거!', '물러가라! 독.재.정.권!’ 피맺힌 구호와 '압박과 설움에서 해방된 민족~' 해방가가 울려 퍼지고 있었다. 숨소리조차 거칠어 보였다.

급한 걸음으로 집으로 돌아온 나는 다시금 급한 걸음 그대로 산길에 올라 인왕산성 길 동편 바위언덕에 올라 광화문거리 쪽을 내려보았다. 중앙청 쪽에서, 효자동 쪽에서 '따콩따콩' 소리가 연이어 들렸다. 간혹 '드드드드 드르륵 드르륵' 하는 소리도 섞여 들려왔다.

광화문 가까운 어느 건물 위로는 검은 연기가 모락모락 솟아오르고 있었다. 산 위의 누군가가 서울신문사라고 했다. 연이어 '따콩' 거리는 총소리와 '드륵륵' 대는 기관총 같은 소리가 그치질 않았다.

산길을 뛰어 내려와 집으로 온 나는 곧장 큰 바닥 전찻길로 달려 내려가 자전거포에서 자전거를 빌려 타고 서대문 쪽으로 내리 달렸다. 아마도 서울역 못 미친 서소문쯤이었을 게다. 철로를 빠져 나오려 할 때, 보슬비로 칙칙해진 저녁 길을 땀과 먼지를 뒤집어 쓴 채 대열지어 걷는 대학생 청년 시위대와 마주쳤다.

시위대 속의 한 대학생이 대열을 빠져나와 나에게 자전거를 빌려달라고 했지만, 나도 빌린 탓에 안 된다고 했더니 치근대지 않고 대열로 돌아갔다. 오랜 후에 생각해 보니 데모로 시내를 치달리다가 학교로 되돌아가는 연세대생들의 데모행렬이 아니었던가 하는 생각이 든다. 이렇게 나는 서소문 좁은 거리를 보슬비와 땀으로 뒤범벅되어 어깨 잇고 행진하는 대학생 청년 대열 곁에 있었다.

며칠 후 이승만 정권이 무너졌다는 것을 알았다. 학교를 파한 뒤 나는 가방을 든 채로 신문로 언덕을 내려가 광화문 쪽으로 걸어갔다. 하늘이 맑고 맑아 신문로에서 광화문 쪽으로 나아가는 거리는 푸르른 가로수 길은 햇빛으로 화창하고 밝았다.

광화문 교차로 인근은 가슴을 풀어헤친 젊은이들의 열기와 열광과 아우성으로 들끓고 있었고, 탱크 위에 올라타 주먹과 태극기를 흔들며 열광해 소리치는 청년들 모습이 가득히 들어왔다. 이승만은 물러났고, 이기붕 가족은 큰 아들 이강석의 권총 맞아 죽고. 이강석 자신도 쏘았단다.

이때 서울 문리대에 다니던 서울고등학교 선배 대학생 한 분도 총 맞아 죽자, 학교는 이를 기려 교정 한편에 4.19 기념탑을 세웠다. 대운동장에서 조회 묵념 때면 멀리 기념탑 곁에서 관악반의 장송곡 나팔소리가 은은히 퍼져 나왔더랬다. 중학교 3학년 어린 마음에도 이런 게 새 세상인가 하는 생각이 들었다. 온 세상이 새 세상 맞은 양 들썩였다. 매일매일 소란스러웠다.

학교가 파하는대로 난 과거에는 얼씬도 못하던 광화문 네거리 아래 국회의사당에도 들어가 보았다. 그곳에서는 청년과 학생을 위한 웅변대회, 흥사단 무실역행(務實力行)의 창시자인 도산 안창호 선생님에 대한 강연회, 세계 도덕재무장 운동인 MRA 강연회도 열렸다. 틈틈이 갔을 뿐이지만 어떤 열기, 그 뜨거움은 지금도 내 눈에 선하다. 아마 대학생 운동은 '독재타도', '민주재건'에서 '통일운동'으로 옮겨가고 있었던 듯도 하다.

인왕산 서편 줄기 아래 옛 경희궁터에 자리해 있던 서울고등학교 졸업 직전의 해, 이른 봄부터 여름 지나 가을까지 나는 점심을 먹고 나면 교실을 나와 교정에서 이어진 뒷동산 길을 걸어 국립기상대 바로 밑 모래언덕 위에 올라앉았다. 가까이에는 인왕산 바위벽이 다가와 있었고, 맞은편으로는 삼각의 북악산이 눈 안 가득히 밀려들었다. 두 산 사이로는 멀리 북한산 남녘의 긴 산허리가 사시사철 변함없이 병풍처럼 누워있었다.

고등학교 3학년 봄에서 초가을까지 나는 도시락을 비운 후 버릇처럼 그곳에 닿아 앉았다. 때때로 그곳에서 반 친구 유광삼과 만나 세계를 호흡하였다. 세계 역사 속의 큰 인물들을 쏟아내며 각자의 흉금을 토해냈다. 알렉산더, 시저, 카르타고의 영웅 한니발, 나폴레옹, 독일 연방을 하나로 통일한 철혈재상 비스마르크 등, 이때 나의 마음 안에는 세계사 영웅호걸들만 있었지, 좌(左)사상 우(右)사상으로 나뉜 세계는 없었고, 노동자도 민중도 없던 때였다.

친구 유광삼은 자신의 길을 잡아 법대로 갔고, 평소 어머니와 누나는 나를 두고 의사나 선생이 되면 딱 좋은 성격이라고 일러 주셨건만, 나는 가벼이 흘려 넘기고 나대로의 꿈과 이상을 쫒아 외진 길을 걸어갔다. 학급 성적은 언제나 중간 정도라서 서울대 어느 학과든 호락호락하지 않았지만, 나는 경제학과나 농학과와 더불어 당시로서는 커트라인과 경쟁률이 제일 높았던 문리대학 정치학과를 택하였으니 떨어지기는 자연스러운 일로 여겨지기도 했다.

<계속>

전체댓글 0