현대자동차가 서울 양재동 현대·기아차 본사 앞에서 벌어지는 항의집회를 막기 위해 '맞불' 형식으로 여는 집회 신고는 "경영방식에 대해 반대 의사를 표출하는 집회를 원천적으로 봉쇄하거나 방해하기 위한 목적의 '알박기 집회'"라는 국가인권위원회의 판단이 나왔다. 인권위는 이를 저지하지 않은 서초경찰서의 조치는 1인 시위자 집회의 자유를 침해했다고 지적하며 '알박기 집회'를 제지할 적절한 대책을 마련하라고 권고했다.

4일 <프레시안>이 입수한 인권위 결정문에 따르면 인권위는 "현대자동차의 집회는 외견상 집시법에 따른 적법한 집회 활동처럼 보이나, 그 실질을 살펴보면 다른 집회자들의 집회행위를 사전에 봉쇄하거나, 다른 집회자들의 집회를 온전히 진행하지 못하도록 다양한 방법을 동원하여 방해하고 있는 것으로 확인된다"고 밝혔다.

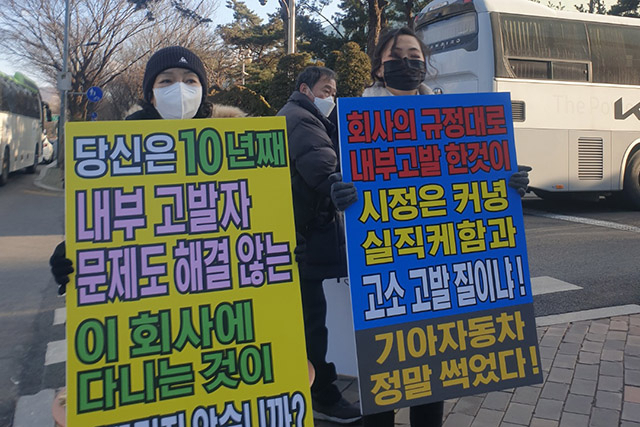

지난 2013년부터 박미희 씨는 서울 양재동 현대·기아차 본사 앞에서 1인 시위를 해오고 있다. 박 씨는 부산 기아자동차 대리점에서 2002년부터 11년 동안 마스터(자동차 판매노동자)로 일하다 대리점들의 부당판매를 내부 고발했다는 이유로 해고됐다. 이에 박 씨는 복직과 사과, 해고기간 임금 지급 등을 포함한 정당한 피해보상을 요구하며 10년 째 투쟁하고 있다. (관련기사 : "노부모님께 '일주일만 1인 시위하고 오겠다' 했는데 벌써 9년째")

현대기아차는 피해보상 대신, 박 씨가 1인 시위를 하고 있는 현장 근처에서 '알박기 집회'를 진행했다. 현대차 보안관리팀장 등이 신고한 집회로 인해 건장한 체구의 남성들이 회사 양쪽, 집회하기 알맞은 곳을 사시사철 선점한다. 이들은 두 줄, 세 줄 현수막을 들고 서 있거나 별도로 피켓을 들고 1인 시위하는 행태를 띠고 있다. 인권위는 이 남성들의 집회가 박 씨의 집회를 방해하기 위한 '위장 집회'라고 판단한 것이다.

이같은 판단은 인권위가 처음이 아니다. 지난 2018년 대법원도 현대차 직원들이 신고한 집회가 헌법과 집시법이 보장하는 '집회의 자유'에 해당한다고 인정하지 않았다. 재판부는 "현대차가 직원 및 용역을 동원해서 24시간 진행하는 선순위 집회는 경비업무의 일환"이라며 "타인의 헌법상 기본권인 집회장소 선택의 자유를 배제 또는 제한하면서까지 보장할 가치가 있는 집회라고 볼 수 없다"라고 지적한 바 있다.

하지만 관할 경찰서인 서울서초경찰서는 현대차의 '알박기 집회'에 별다른 조치를 취하지 않았다. 인권위는 이같은 서울서초경찰서의 조치가 박 씨의 집회의 자유를 침해했다고 지적했다. 인권위는 "현대자동차 본사 인근의 집회 활동을 방해하기 위한 현대자동차 측의 행위에 대하여 서초경찰서가 관계 법령에 따라 적극적으로 대응하였어야 함에도 적절한 조치를 취하지 않음으로써 헌법 제21조가 보장하는 진정인의 집회의 자유를 침해하였다"고 밝혔다.

그러면서 인권위는 관할 경찰서인 서울서초경찰서에 "집회·시위 관련 직원 및 지역경찰관들을 대상으로 직무교육을 실시하고 선‧후순위 집회가 모두 온전히 보장될 수 있도록 적절한 대책을 마련하여 시행할 것"을 권고했다.

인권위는 특히 집회·시위의 자유를 강조하며 "집회 또는 시위가 방해받을 염려가 있다고 인정되면 (시위자는) 관할 경찰관서에 그 사실을 알려 보호를 요청할 수 있으며, 이 경우 관할 경찰관서의 장은 정당한 사유 없이 보호 요청을 거절하여서는 아니 된다고 규정하고 있다"며 "현장에 출동한 소속 경찰들은 (박 씨가) 집회를 방해받지 않고 자신의 의사를 충분히 표현할 수 있도록 적극적으로 보호하여야 했다"고 강조했다.

다만, "서울서초경찰서 소속 정보계장과 정보관이 양측의 집회를 중재하기 위한 노력은 일부 확인된다"면서도 "그것만으로 진정인의 집회의 자유를 보장하기 위해 충분한 노력을 기울였다고 보기는 어렵다"고 지적했다.

전체댓글 0