"아침 저녁으로 너를 만난다

김포가도를 씽씽

달리는 척 하다가, 아예

꿈쩍도 하지 않는 출근길

꾸벅꾸벅 졸면서

너를 만난다, 때로는

흑백사진처럼 역광으로 비치고, 때로는

행주대교 난간에 걸린

행주처럼 지저분한, 그러나, 너무도 선정적인

저녁 해를 품는, 그러나

독한 땅덩이로 흘러

독한 물고기도 등이 굽어 흐르는

한강

위로 등이 굽은 내가 병신처럼 사는 곳."

윤중호(尹重鎬)가 쓴 <한강>이라는 시이다. <녹색평론> 창간호에 실려 있다. 마산의 의인(義人)이었던 리선관(李善寬)과 인하대학교에서 불문학을 가르치던 리가림(李嘉林) 시인 다음이다.

죄 열반에 든 사람들이다. 이 가운데서도 윤중호 시인이 더구나 눈에 밟히니, 오십수도 못 채우고 월헝축청(다투듯이 빠르게) 저뉘로 가버렸음에랴. 궁예 돌미륵 앞에서 영험 없는 마른 목탁만 때리며 곡차 잔을 뒤집었던 것이 어제인 듯 눈에 선하건만, 어언 스무 해가 다 되어간다. 이제도 마찬가지지만 그 어름 이 많이 모자라는 중생이 들고 있는 화두는 '계급'이었다.

'계층'이라고 부드럽게 일컫는 바로 그 계급 말이다. 계급만이 아니다. '젠더'라고 일컬어지는 성별제도이다. 여기에 줄줄이 따라붙는 주요 모순으로 민족, 인종, 장애, 지역, 외모, 학벌을 들 수 있겠다. 뿐인가. 가장 큰 것이 빈부격차인데, 그 틈바구니는 차츰 더 빠른 속도로 벌어지고 있다. 부자들은 건강한 몸으로 오래 살고, 가난한 이들은 온갖 질병에 시달리다가 일찍 죽어간다. 20세기를 피바다로 몰아넣었던 위대한 철학자인 맑스와 그 동무 엥겔스가 그토록 계급 갈등이 풀리지 않고서는 인류한테 희망은 없다고 부르짖었던 까닭을 알 것 같다.

자민족중심주의라고 하겠지만 그야말로 기막히는 세월을 숨 가쁘게 살아온 19, 20세기였다. 영혼 없는 양반사대부와 벼슬아치들이 벌이는 난장판이었던 조선왕조 끝 무렵, 서세동점 물결에 갈팡질팡하다가 나라를 빼앗겼던 대한제국, 강화왜란부터 비롯된 왜(倭)제시대, 도둑처럼 찾아온 8.15 가짜해방, 10월항쟁, 4.3항쟁, 여순항쟁, 태백산·지리산 항미투쟁, 미제 꼭두각시였던 리승만 독재, 또한 제국주의 손끝에 놀아났던 장면 정권, 박정희 군사반란으로 비롯된 18년 독재, 궁정동 총소리로부터 비롯된 광주학살, 1987년 민주화운동, 그리고 닥쳐온 제국주의 세계 지배 전략인 신자유주의 물결, 코로나로 대표되는 자연계 복수인 기상이변과 온갖 역병….

김종철이 "범람하는 인쇄물 공해 시대에 또 하나의 공해를 추가하는 것에 불과할지도 모를 이 조그만 잡지를 시작하면서 우리 마음은 참으로 무겁다"며 <녹색평론>을 창간한 것이 1991년이었으니 꼭 30년 전이다.

그로부터 전화를 받은 것은 그 다섯 해 뒤였다. 뚜렷하게 말해서 1996년 9월 6일.

영문을 몰라 뒷말을 흐리는데, 갑자기 잡지 주문이 폭증한다는 것이었다. 까닭을 몰라 물어보니 9월 5일 치 <시사저널>에 실린 김 아무개라는 글지(글 짓는 이)가 쓴 ''라다크'가 전하는 미래 구원의 메시지'를 읽었다는 것이다. 아하! 며칠 전 인사동 한 주막에서 있었던 일이 떠올랐으니- 앞에 있던 <시사저널> 기자였던 리문재(李文宰) 시인한테 음성을 높였던 것이다.

노르베리 호지가 쓴 <오래된 미래>였다. <녹색평론>에서 펴낸 책이었다. 서평을 쓰라는 전화를 받은 것은 그다음 날 아침이었다. 즐거운 마음으로 썼던 17장 뒷 어섯(부분)이다.

김종철이 이 중생을 찾아왔던 것은 그 전 해 봄이었을 것이다. 김해 신어산(神魚山) 꼭대기에 있는 백룡암(白龍庵)이라는 잔암(殘庵)이었으니, 1995년 찔레꽃머리였다. 그때에 이 중생은 두 번째로, 그러니까 30년 만에 다시 가출을 했던 것이다. 이태 넘게 이어 싣던 어떤 일간지 연재소설을 스스로 그만두고서였다.

나름대로 다짐과 채비가 있었다고는 하나 미완으로 끝나고 만 보잘것없는 소설명색을 가지고 이야기한다는 것이 남부끄러운 노릇이지만, <국수(國手)>를 쓰면서 겪었던 어려움 고갱이 또한 말이다.

5.16 군사반란 이전과 해방 직후 책들이며 왜제시대와 대한제국시대와 조선왕조시대 서책들에다가 여러 종내기 자전(字典) 숲까지를 헤맨 끝에 풍속과 생활은 이제 어떻게 간신히 흉내나마 내어보겠는데, 여전히 막막한 것이 그때 사람들이 썼던 말투였다. 하나하나 삶에서 나오는 것이 곧 말이고, 그렇게 나온 말투를 좇아 적어나가는 것이 문장이며, 그 문장 체제 곧 됨됨이가 이루어져 이른바 문체가 되는 것인데, 상기도 언어의 은산철벽 앞에서 식은땀만 흘리고 있다.

김종철과 나는 그때에 무슨 말을 나누었던가. 김종철이 들고 온 보리술 두 병에 이 중생이 '짱박아' 두었던 독주 곁들여 우리는 아마 철학의 근본 문제를 놓고 옥신각신하였던 것 같다. 원시공산주의가 뜯어 헤쳐지면서 우리 사람무리가 맞닥뜨린 세 가지 활로, 그러니까 풀어 말해서 맑시즘과 캐피탈리즘과 아나키즘을 술상 위에 올려놓고 저마다 번거로운 말 잔치를 벌였던 것이다. 는실난실하게도 문학 이야기는 '문'자도 입에 올리지 않았으니, 서로 근수를 달아보겠다는 젖비린내 나는 생각에서였을까. 양의 동서와 시의 고금을 넘나들며 '사람은 왜 사는가? 그리고 과연 어떻게 사는 삶이 가장 아름답고 보람차서 훌륭한 삶일 수 있는가?' 하는 골칫거리를 놓고 침을 튀겼던 것이다. 그리고 참 '방황하는 영혼'이었던 윤재철(尹載喆) 시인을 녹평 식구로 밀어주었던 것이 아련한 그리움으로 떠오른다.

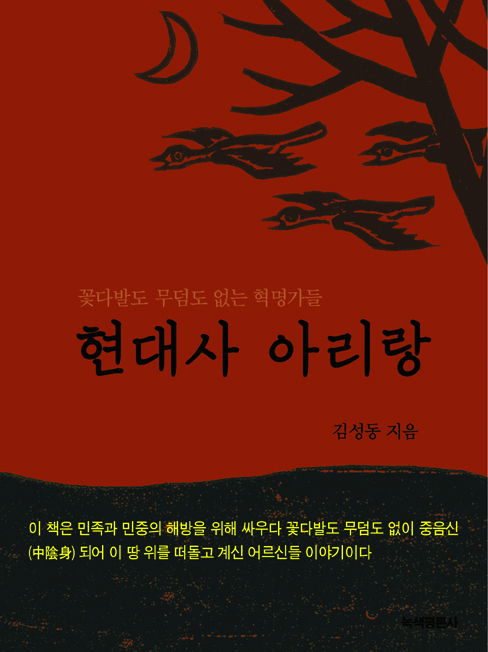

<현대사 아리랑>이라는 이름으로 <녹색평론>에서 책을 엮어내었던 것은 그로부터 10년도 훨씬 지난 다음이었다. 민족과 인민대중의 해방을 위하여 왜제·미제와 싸우다 꽃다발도 무덤도 없이 중음(中陰)의 넋 되어 한반도·조선반도 어리중천 위를 떠돌고 계신 어르신들 이야기였다. 그때 썼던 머리말 '향불 한 점 공양 올리며' 어섯이다.

여기서 말한 달벌이 25만 원은 어떤 주간지에 이레마다 2백자 원고지로 25장씩 싣고 받았던 원고료였다. <오밤중에 더듬어 본 혁명가들 삶 조각비늘>이라는 이름으로 썼던 개정증보판 머리말 어섯이다.

다음은 <현대사 아리랑> 표4(뒤표지)에 실린 김종철 글 어섯이다.

두려워하는 후배 글지인 최용탁한테서 전화가 온 것은 상년 6월 26일이었다.

전체댓글 0