바야흐로 공유경제의 시대라고 한다. '물건을 소유하는 개념이 아닌 서로 빌려 쓰는 경제활동'이라는 의미다. 그 의미에 대한 논란은 있지만, 어찌됐든 이를 가능케 하는 것이 플랫폼이다. 공유경제를 플랫폼 경제라고 일컫는 이유도 여기에 있다. 플랫폼은 사람과 집단 간 내지는 집단과 집단 간 소통하는 틀이다. 일종의 디지털 인프라구조라고 할 수 있다.

이러한 플랫폼은 스스로 시장을 만들지는 못 한다. 다양한 집단 내지 사람을 연결해주는 인프라만 제공할 뿐이다. 배달앱을 예로 들면 이 플랫폼은 자영업자와 소비자, 그리고 배달원을 연결하는 역할만을 한다. 문제는 그렇게 연결하는 역할만으로 자체적인 시장이 형성된다는 점이다. 배달앱에서는 이를 시장이라 부르지 않고 '공동체'라고 한다.

이런 '공동체'에서 일하는 이들을 '긱(gig)' 노동자라고 한다. 어딘가에 속해있지 않고, 필요할 때만 일하는 노동자를 말한다. 배민라이더스, 쿠팡이츠 등에서 배달 일을 하는 노동자가 여기에 속한다.

이런 노동형태는 전통적인 노동의 경계를 모호하게 만든다. 노동공간과 개인공간의 경계, 노동과 휴식의 경계, 고용주와 노동자의 경계…. 이렇게 경계가 모호해지면서 전통적으로 기업이 져야 할 책임이나 법적 의무도 마찬가지로 모호해지고 있다.

<프레시안>은 지난 9월 한 달 동안 배민커넥트와 쿠팡이츠를 통해 배달 일을 직접 해보았다. 자동차, 자전거, 도보를 수단으로 다양한 날과 시간대(주말, 평일, 저녁시간, 주문이 밀리는 시간 등)에 배달 일을 해보았다. 여러 조건과 시간대를 바꿔가며 한 이유는 배달앱에서 나타나는 공통적인 문제가 무엇인지를 알아보기 위해서였다.

이를 통해 <프레시안>은 공유경제를 표방하는 플랫폼이 배달 노동자와 어떤 관계를 맺고 있는지, 그리고 그에 따른 문제는 무엇인지를 살펴보고자 한다.

① 벽 뚫고 철로 가로질러 배달하라?...배달앱 지도엔 좌회전도 우회전도 없다

② 깜깜이' 배달콜, '똥콜' 걸리자 입에서 육두문자가 나왔다

하늘에 구멍이라도 뚫린 것처럼 비가 속절없이 쏟아졌다. 갑작스러운 소낙비였다. 떡볶이점에서 포장꾸러미를 들고 나온 직후였다. 백팩(back pack)을 앞으로 돌려 메고는 버스정류장으로 급히 달렸다. 그렇게 하염없이 쏟아지는 비를 잠시 피했다.

얼마를 버스정류장에서 서성였을까. 쉽게 멈출 비가 아니었다. 배달할 곳까지 갈 길도 멀었다. 그사이 내리는 비를 피할 순 없었다. 지퍼백(zipper bag)에 스마트폰을 넣고는 자전거 페달을 부리나케 밟았다.

악천후 속 배달은 쉽지 않았다. 코로나19로 쓴 마스크 위로 뿜어져 나오는 입김과 안경을 때리는 빗물은 절묘한 조화를 이뤘다. 배달 도중 멈춰서 안경을 벗고는 물기를 닦아내기를 수차례 반복해야 했다. 시야가 가리니 빠르게 달릴 엄두가 나지 않았다. 빗물에 길바닥도 미끄러웠다. 까딱 잘못하다가는 배달길이 횡천길이 될 판이었다.

자연히 배달은 늦어질 수밖에 없었다. 빗길을 뚫고, 물웅덩이를 지나 어렵게 고객에게 떡볶이 꾸러미를 건넸다. 그런데 아뿔싸. 빗속에 급히 오느라 떡볶이 국물이 포장용기를 넘어 줄줄 새고 있었다. 고생은 고생대로 하고, 고객에게 듣기 싫은 소리까지 들어야 하는 상황이었다. 게다가 고객 평점이 바닥을 치겠다 싶었다. 벨을 누른 뒤, 문 앞에 꾸러미를 조용히 놓고는 그곳을 빠져나왔다.

비가 내리치자, 배달콜이 몰아쳤다

그렇게 아파트에서 나왔는데, 비는 끊임없이 내리고 있었다. 자연히 배달 주문도 끊이지 않았다. 비가 오니 다들 밖으로 나가기 싫은 듯했다. 아이스크림부터 커피, 햄버거 등 다양한 주문이 물밀 듯 밀려왔다.

몸이 녹초가 됐으나 그래도 배달을 하는 게 어딘가 싶었다. 이날은 오전 9시부터 배달을 시작했지만, 점심시간이 되도록 배달을 하지 못했다. 배달 콜이 전혀 들어오지 않았다. 길거리에서 콜을 하염없이 기다려야만 했다. 그러다 콜이 잡히기 시작한 것은 오후 1시가 지날 무렵, 폭우가 몰아치기 시작할 무렵부터였다.

그렇게 빗속에서 배달을 얼마나 했을까. 비가 그치면서 폭주하던 콜도 거짓말처럼 멈췄다. 몸은 물에 빠진 생쥐꼴이 됐다. 그제야 그간 살피지 못했던 '몰골'을 살피기 시작했다.

정신없이 빗속을 헤매다시피 배달을 하고 나니, 온몸이 물에 빠진 생쥐꼴이 됐다. 운동화 속 두 발은 젖은 양말 속에서 불어터지고 있었고, 모자에 눌린 젖은 머리카락은 두피와 혼연일체가 되어 있었다.

이왕 버린 몸, 비라도 더 와서 돈이라도 더 벌고 싶었다. 그러나 한 번 멈춘 콜은 다시 울리지 않았다. 몸도 춥고, 배도 고파 인근 편의점에서 컵라면을 하나 샀다. 뜨거운 물을 부은 뒤, 한 젓가락 뜨려고 하는데, 컵라면 옆에 놓인 스마트폰에서 알림이 울렸다. 배달 콜이었다.

갓 들어 올린 젓가락 사이에 끼인 면발이 김을 모락모락 뿜어내고 있었다. 자극적인 라면 냄새가 허기진 배와 젖은 코끝을 자극했다. 5초 정도 고민했을까. 결국, 알람을 꺼버리고 라면을 폭풍 흡입했다. 남의 배 채우려고 내 배 곯기는 싫었다. 만약 기자가 진짜 배달원이었다면, 컵라면을 내동댕이치고 달려 나갔을까.

뜨거운 라면국물로 몸을 덥힌 후, 다시 배달앱 알람을 켰지만 콜은 오지 않았다.

배달료, 주는 대로 받을 수밖에

이날 배달은 폭우가 쏟아지던 시간에만 할 수 있었다. 그 이전과 이후에는 콜이 오지 않았다. 집으로 돌아와 이날 순수 배달 시간만 계산해보니 총 3시간이었다.

이날 번 금액은 총 2만 원. '폭우 프로모션'으로 배달할증을 적용받지도 못했다. 3시간 동안 배달해서 번 돈을 시간당 계산해보니 7000원을 넘지 못했다. 최저임금에도 미치지 못하는 금액이었다. 누가 배달로 연 1억 원을 번다고 했던가.

기자가 겪은 쿠팡이츠의 배달료는 중구난방이었다. 올해 폭우가 쏟아지던 때에는 건당 배달료가 1만 원이 넘기도 했다. 보통 건당 배달료가 3500원 정도이니, 3배가 넘었다.

사람들이 한창 배달 주문을 하는 시간대에도 배달할증료를 지급한다. 오전 11시~오후 2시, 오후 5시~저녁 8시가 황금시간대다. 이 시간대가 가까워 오면 배달앱에서는 여러 차례 '푸시 메시지'를 보낸다. 할증시간대이니 참여해서 혜택을 받으라고 한다.

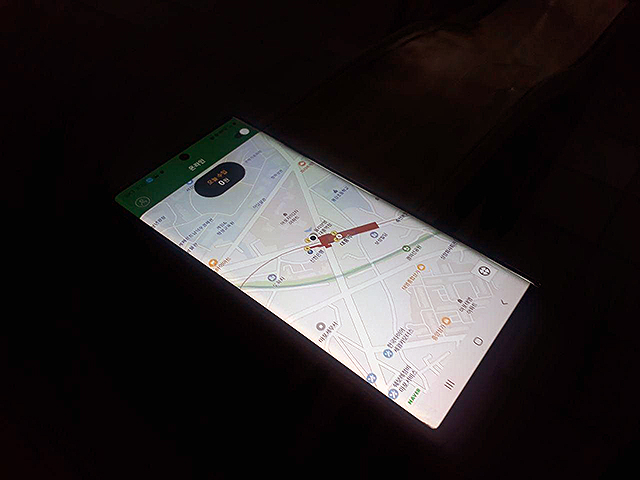

뿐만 아니라 지역 현황을 보여주며, 어느 지역에 배달이 많은지, 그리고 그에 따른 배달단가가 얼마인지도 세세하게 알려준다. 그러나 그 배달료를 실제 지급하는지는 알 수 없다. 주말 황금타임 때, 여의도 국회 앞에서 신길동에 있는 아파트까지 배달을 한 적 있다. 마침 그 시간대에 그 지역에서 프로모션을 한다는 메시지가 떴다. '오후 3시까지 배달 건당 7000원 지급'. 주말의. 주문이 한창이 한낮, 그리고 뜨거운 날씨인지라 배달원이 부족했던 듯싶었다.

프로모션 시간에 맞추기 위해 부리나케 달렸다. 그런데, 배달을 마친 뒤 정산된 배달료는 7000원이 아닌 4200원이었다. 무슨 영문인지 알지 못했다. 따지고 싶었지만, 어디에 따질지도 알지 못했다. 그냥 주는 대로 받는 수밖에 없었다.

배달 대기 시간은 노동이 아닌가

다시 폭우를 뚫고 배달한 이야기로 돌아가면, 당시 배달 시간은 3시간이었으나, 아이러니하게도 콜을 기다린 시간은 5시간이나 됐다. 기자라는 직장생활을 하는 입장에서 이해하기 어려운 점은, 그날 배달비로 받은 2만 원에는 기다린 시간(5시간)이 포함되지 않았다는 점이었다. 이런 의문이 들었다.

한 번은 금요일 저녁시간대에 배달을 하러 서강대 근처를 배회한 적이 있다. 배달앱 온(on) 버튼을 누른 뒤, 콜을 기다렸으나, 이날은 아예 배달을 한 건도 하지 못했다. 그렇게 기다린 시간만 3시간이 넘었다. 허탈한 마음에 집까지 걸어오면서 비슷한 의문이 들었다.

보통 회사에 출근하면 출근 카드를 찍는다. 이것이 출근했다는 기록이 되고, 그 시간부터 노동시간으로 계산된다. 마찬가지로 퇴근할 때 카드를 찍으면, 이 역시도 퇴근했다는 기록이 되고 그날의 노동시간은 끝난다.

배달앱의 온오프(on-off) 버튼도 이와 비슷하다는 생각이 들었다. 온(on) 버튼을 아무 때나 누르지 않는다. 배달 장비(가방, 장갑, 안전모, 자전거 등)를 갖추고, 배달 음식이 모여 있는 소위 '주문집중 지역'으로 이동을 한 뒤, 그곳에서 켠다. 일종의 출근인 셈이다.

그렇게 '출근'한 뒤, 즉 배달앱 로그온(log-on) 이후부터는 콜이 언제 올지 몰라 스마트폰 화면만 주시하게 된다. 만약 콜을 놓치면 배달요청 수락률이 떨어진다. 이는 개인 평점에 반영된다. (참고로 기자의 경우, 배달요청을 거부한 경우가 거의 없었다고 생각했지만, 배달요청 수락률이 38%에 불과하다.) 콜을 기다리는 시간은 평가를 동반한 '대기시간'인 셈이다.

마찬가지로, 오프(off) 버튼은 집으로 돌아가 가방 등 배달 장비를 다 정리한 뒤, 누르지 않는다. 더는 콜을 받기 어려운 장소에서 배달이 종료됐을 경우, 배달 피크 타임이 지나 더는 배달이 없을 경우 등 대체로 배달 현장에서 오프(off) 버튼을 누른 뒤, 집으로 돌아온다.

자유롭게 일하며 많은 돈을 번다?

배달앱의 배달원 모집 광고문구는 기자가 겪은 배달과는 다른 세상의 이야기였다. 그렇게 자유롭지도, 많이 벌기도 어려운 구조였다. 초년 배달원이기에 그럴 수도 있겠지만, 익숙해진다 해도 쉽지 않으리라는 생각이 들었다.

'파트너'로 배달앱과 계약을 맺은 입장에서 최저임금을 요구할 수도 없는 노릇이다. 배달원은 노동자가 아니라 '사장'이기 때문이다.

의문도 든다. 배달지가 어딘지도 모른 채 무조건 달려야 한다. 주문을 거절하면 잘릴 수도 있다. 비가 오든, 배달하다 다치든 배달은 무조건 해야 한다. 못하면 마찬가지로 잘릴 수 있다. 게다가 배달료는 배달앱에서 주는 대로 받아야 한다. 불시에 날아오는 문자 하나로 그날 내 수입이 달라지기도 한다.

이런 구조 속에 놓인 배달원을 배달앱에서는 사장이라고, 갑과 을로 계약맺은 파트너라고 칭한다.

전체댓글 0