유럽은 영국을 제외하면 26개국의 연합체라 관광버스도 국경 없이 하루에 몇 나라라도 지나다닐 수 있지만, 전자 기록 장치는 공용이라 엄격한 규제를 받는다.

운전기사는 하루 8시간 이상 운전을 해서는 안 되며 반드시 두 시간마다 쉬어야 하는데 첫 휴식은 15분, 두 번째 휴식은 30분 이상이어야 한다. 만일 실수로 29분 만에 출발을 했으면, 곧바로 다시 멈춰서 처음부터 다시 30분을 쉴 정도로 벌칙이 엄청나다.

사람뿐 아니다. 차량도 하루 8시간 이상 움직이면 안 된다. 그래서 낮 동안 이동한 버스는 호텔에 그냥 세워 놓고 그 동네의 다른 버스를 대절해서 야간 투어를 해야만 한다. 트럭도 두 시간 단위로 쉴 뿐 아니라, 하루 8시간의 운행 시간을 초과하면 큰일 난다. 물론 과속 규제도 심하다. 독일 아우토반은 속도 무제한이라고 알려졌지만, 트럭이나 버스에는 해당 사항 없고, 승용차도 직선 구간만 무제한이다.

이 규율이 얼마나 엄격한지, 한 번은 우리 버스도 휴게소를 만나지 못해 고속도로의 약간 넓은 갓길에서 30분을 서 있어야 했다. 바로 눈앞에 우리의 목적지인 부다페스트가 기다리고 있음에도 멀거니 바라보면서….

좀 심하다 싶은 이런 법률들이 운전기사와 승객 모두를 보호한다는 건 분명하다. 해마다 잊을 만하면 되풀이되는 우리나라 버스, 트럭의 졸음운전 사고를 봐도 말이다.

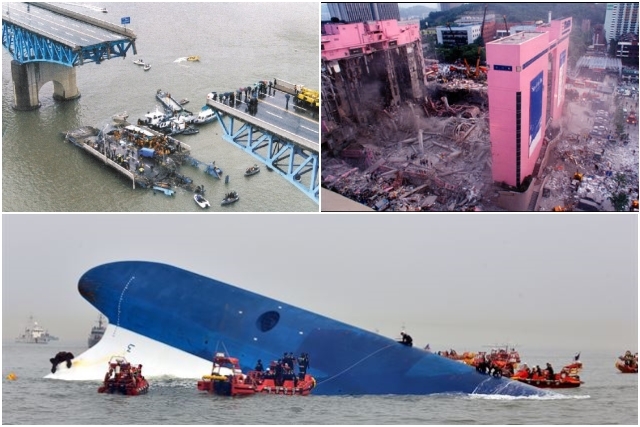

15년간 포클레인 운전을 하면서 별의별 일을 다 겪었지만, 특히 잊히지 않는 게 성수대교와 삼풍백화점 사건이다.

1994년 10월이었다. 광명시의 한 연립주택 건설현장으로 포클레인 일을 하러 갔는데, 그 마지막 날은 건물 주위에 잔뜩 쌓인 공사 쓰레기들을 몽땅 끌어모아 신축 연립 사이에 큰 구덩이를 파고 묻어 버리는 일을 했다. 참으로 기가 막힌 건축업자였다.

마지막 날이라 수금도 해야 하니 말을 안 들을 수도 없고, 건물 사이에 그 많은 쓰레기를 파묻다 보니 날이 어두워져 버렸다. 그런데 업자들이 아까부터 모델하우스 안에서 나오질 않는 것이었다. 돈 받으러 들어가 보니, 텔레비전에 성수대교 붕괴 장면이 되풀이되고 있었다. 버스가 떨어지는 광경을 기억할 것이다. 가슴이 철렁 내려앉는 그 공포감이라니. 그런데 업자들의 대사가 더 기가 막혔다.

"얼마나 부실 공사를 했기에 저 모양이야?"

"우리나라는 안전 불감증이라니까!"

정말로 진심을 담아서 걱정하며 말하는 그들을 보며 욕 한마디 못 해주는 내가 한심했었다. 삼풍백화점 사고는 이듬해인 1995년 초여름 일이다. 뉴욕 무역센터 무너지는 장면만큼이나 충격을 준 이 사건에 나도 동원되었다. 사고 현장은 아니고 현장에서 퍼낸 잔해에서 시신과 유류품을 찾아내는 일이었다.

엄청난 분량의 잔해를 날라다 놓은 곳은 난지도였다. 아직 공원화되기 전, 쓰레기 반입은 중지되고 흙만 덮어 놓았을 때다. 드넓은 흙바닥 위에 펼쳐놓은 잔해 앞에 30대의 소형 포클레인이 나란히 서서 유족들과 경찰 입회 아래 잔해를 뒤집고 헤쳐 나갔다. 장마철이라 툭하면 폭우가 쏟아지는 가운데도 쉬지 않고 일주일이나 잔해를 뒤적였는데 마치 이 나라의 현실을 뒤집는 것 같았다.

가장 많은 분량이 시멘트 건물 잔해들인데, 시멘트 사이에 박힌 철근이 무슨 대머리의 머리칼처럼 듬성듬성했다. 더 기막힌 것은 포클레인 바가지 이빨로 철근을 휘감아 잡아당기면 철근이 쑥 빠졌다. 벽체와 바닥에서 나왔을 시멘트인데 바가지 이빨로 쿵쿵 치면 바로 부서져 버렸다. 제대로 만든 콘크리트는 포클레인용 고성능 천공기로 두들겨도 주먹만큼씩 밖에 안 깨진다.

도대체 기둥도 별로 없는 7층짜리 대형 백화점을 그따위로 시공하고서도 무사하기를 바란 삼풍백화점 회장 일가는 모조리 감옥으로 보냈어야 하는데, 지금 뭣들하고 사는지 모르겠다. 궁금해할 것도 없다. 여전히 떵떵거리며 잘살겠지.

서글픈 것은 간간이 나오는 여직원들의 지갑이었다. 백화점에서 팔던 상품들이 무더기로 쏟아져 나오는데 여름철 세일인지, 그냥 비닐에 담긴 와이셔츠며 티셔츠가 한 개가 30~40만 원이었다. 100~200만 원이 넘는 원피스며, 1만 원짜리 돈뭉치도 계속 나와서 형사들이 사진을 찍고 담아갔다. 그런데 가끔씩 발견되는 지갑을 열어 보면 갓 스물이나 넘겼을 앳된 여직원의 사진이 담긴 신분증과 많아야 1만 원이 좀 넘는 돈이 들어 있었다. 나도 지갑을 십여 개나 찾았는데 하나같이 몇천 원에서 1~2만 원 이하의 돈밖에 들어 있지 않았다. 회장이란 자가 건물이 기울고 있음에도 손님들만 내보내고 직원들은 머물게 해, 죽은 건 전부 가난한 여직원들이었던 것이다.

한 장에 수십만 원짜리 티셔츠를 팔면서 막상 본인의 지갑에는 차비밖에 들어 있지 않은 그 가난한 여직원들은 지갑만으로 발견된 게 아니다. 차마 글로 옮기기 싫은, 여러 형태의 처참한 육신으로 발굴되었다. 사라진 자식의 흔적이라도 찾으려고 장대비를 맞으며 일주일을 함께한 초라한 차림의 그 가족들이며 통곡 소리가 잊히질 않는다. 나도, 다른 포클레인 기사들도 여러 번 울었다.

얼마 전 박근혜 재판 때 칠순 여성이 세월호 리본을 달고 방청을 갔다가 박근혜 지지자들에게 집단으로 얻어맞는 수모를 당했다는 보도를 보았다. 그들이 한 말은 듣지 않아도 뻔하다.

"세월호 그만 우려먹어라."

"우연한 사고를 왜 정치적으로 악용하느냐?"

세월호가 과연 우연히 일어난 흔한 사고일 뿐일까? 우리나라에 너무 흔한 대형 참사인 건 맞다. 어린 학생들의 안타깝고 참혹한 희생이 아니었다면 사고 후 한 달이면 국민의 관심에서 멀어져 버렸을, 너무나 흔해 빠진 사고다. 하지만 결코 우연한 사고는 아니다. 탐욕의 자본이 빚은 필연적인 사고다. 또 앞으로도 계속 일어날 필수적인 사고이다. 그런데 왜 우리가 이 사고를 잊어야 하는가?

운전을 하다가도 큼직한 세월호 리본을 유리에 붙인 차를 발견하면 반갑다. 살짝 접촉 사고를 당해도 그냥 보내 줄 마음이다. 국회의원이나 저명인사 중에 여전히 세월호 배지를 단 이를 만나도 반갑다. 무조건 그냥 믿을 수 있는 사람이라는 신뢰가 우러난다. 전철에서 가방에 조그만 세월호 리본을 달고 있는 학생들을 만났을 때도, 핸드폰 케이스에 노란 리본을 단 사람을 만났을 때도 너무나 반갑다.

유럽식 8시간 운전 제도를 도입하자. 두 시간마다 15분, 30분 휴식하도록 하고 버스도 트럭도 8시간 이상 운행을 금지시키자. 고속도로든 국도든 휴게소가 널린 나라니 유럽처럼 갓길에 서 있을 필요가 없어 좋지 않은가. 그리고 세월호 리본을 달자. 세월호를 잊지 말자.

전체댓글 0