잠시 갓길 미루나무 그늘에서 쉬고 있는데 어떤 아저씨가 자전거를 타고 가다가 우릴 보고 멈췄다.

“어느 나라에서…….”

“한국에서요.”

“어디로 가는…….”

“베이징 쪽으로 갑니다.”

서로의 말을 잘 알아듣지는 못하지만 제각기 할 말을 하면서 그럴듯하게 대화를 이어나갔다.

“이 국기…….”

“일본 국기죠. 중국을 횡단하고 일본으로 건너갈 예정입니다.”

“이 국기…….”

아저씨는 우리 티셔츠에 붙여진 일본 국기를 가리키며 엄지손가락을 거꾸로 한 채 아래로 흔들면서 뭐라 뭐라 열을 내고 있었다.

한참을 얘기하는데 제대로 알아들을 수는 없었지만 아마도 일본에 대한 역사 감정을 토로하는 것 같았다. 그리고는 자전거 핸들 바구니에 싣고 가던 청포도 한 무더기를 우리에게 건넸다.

“고마워요. 잘 먹을게요.”

마음은 고마웠지만, 짐이 무거운데 싣고 갈 일이 걱정되기도 했다.

오늘은 섭씨 40도로 무척이나 덥다. 긴 고갯길을 오르다가 자동차 운전 연습장 옆에서 멈췄다. 잠시 후 대학생으로 보이는 젊은이가 물 두 병을 들고 다가왔다.

“이거 드세요. 더운데.”

힘겹게 고개를 올라가는 우리를 봤던 모양이다.

“고마워요. 지금 운전 연습 중인가요?”

“네. 저희들은 대학생들인데 정기적으로 이곳에서 운전 연습을 합니다.”

다른 친구들도 운전 연습을 하다 말고 하나둘씩 모여들었다.

우리가 가져간 풍선을 한 개씩 나눠주고 공기를 불어 넣으며 시범을 보이자 학생들은 각자 금방이라도 터질 것 같이 받은 풍선을 크게 불었다.

풍선에 새겨진 ‘광복 70주년 기념, 화해와 배려’의 문구를 보며 자기들끼리 뭐라 뭐라 얘기를 나눈다.

“이건 2018평창동계올림픽 엠블럼이에요. 2022년에 베이징에서 동계올림픽이 열리게 된 걸 축하해요.” 어눌하게 얘기 했는데 알아들은 듯했다.

“이건 우리의 여행 소개서예요.”

여행 소개서와 풍선에 새겨진 글을 읽고 나서 같이 기념사진을 찍었다.

오후 3시. 고갯마루에 거의 다 올라 마을로 갈라지는 입구 그늘에서 잠시 쉬고 있는데 갑자기 뒤에서 ‘퍽’ 하는 소리가 났다.

깜짝 놀라 뒤돌아보니 한 가족 세 명이 탄 오토바이가 아스팔트 위에 전복돼 있었다.

후다닥 달려가 오토바이에 깔려 있던 어린아이를 꺼내고 오토바이를 일으켜 세웠다. 굵은 모래에 미끄러지면서 넘어진 것 같았다. 다행히 크게 다친 곳은 없었는데 남자의 무릎과 딸의 팔 뒤꿈치에서 피가 흐르고 있었다.

“잠깐만 기다리세요. 치료해 드릴게요.”

우린 가져간 소독약을 얼른 꺼내 찰과상을 입은 어린아이의 팔 뒤꿈치에 발랐다. 아이가 머리를 아래로 꼬아 상처를 보면서 징징거렸다.

“얘야, 많이 아프겠구나. 그래도 이만하길 다행이다. 넌 이담에 어른이 되면 과속 운전 하지 마라. 알겠지?”

치료를 마치고 나서 기념 연필 두 자루를 줬다. 남자는 상처가 깊어서인지 아프다고 웅얼거렸다. 더 꽉꽉 눌러서 발랐다.

“그러니까 운전 똑바로 해야지! 식구들을 태우고서…….”

부인은 옆에서 남자를 보고 소리를 버럭버럭 지르고 있었다.

뉘엿뉘엿 해가 기울고 오늘의 목적지 허양현을 2km 앞둔 상태로 교량 위에 들어서는 순간 ‘으악!’ 소리를 지르며 주저앉을 뻔 했다.

교량이 너무 높을 뿐만 아니라 그 아래 펼쳐진 흉측한 지형은 그동안 본 적도 없고 상상도 할 수 없었던 광경이었다.

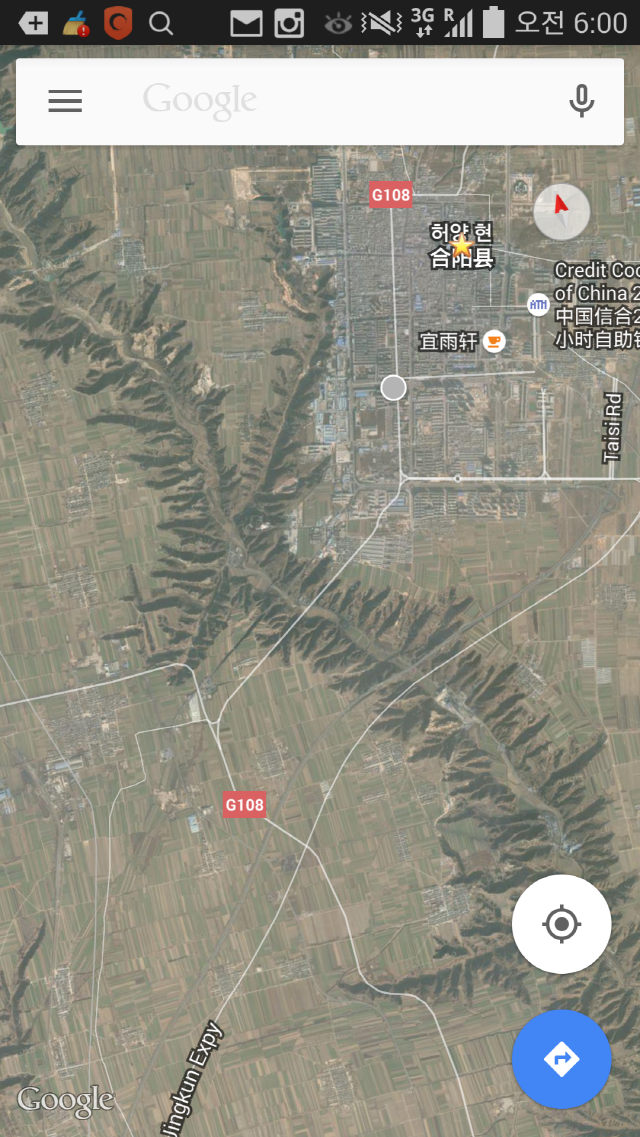

‘아, 바로 이곳이었구나. 인터넷 지도상에서 고사리 모양으로 희한하게 생겼던 곳이…….’

무엇보다도 시멘트가 부식돼 철근이 너덜너덜 겉으로 드러나 있고, 대형 트럭이 지날 때면 출렁다리처럼 흔들려 곧 끊어질 것만 같아 도저히 건너갈 수가 없었다. 뒤따라오던 추니도 겁에 질려 멈췄다.

이 교량을 건널 수도 없고 그렇다고 다시 되돌아갈 수도 없는 일이었다. 우린 하얗게 겁에 질린 채 엉금엉금 기다시피하며 흔들다리를 건너와 땅바닥에 털썩 주저앉았다.

한동안 마음을 진정시키고 교량 가까이 다가가 아래 지형을 다시 살펴봤다. 그건 바로 물길이 할퀸 흔적이었다.

황하강 유역은 비가 내리면 제대로 된 물길이 없어 이곳저곳에서 물이 넘쳐 쏟아져 내리면서 제멋대로 계곡이 생겼다고 한다.

수천 년이 지나면서 여러 차례 물길이 바뀌고, 댐이 건설되고, 관개 수로가 정비되면서 오랜 역사의 흔적들이 깊이 파인 채 바닥을 드러내고 있었다.

오늘 허양현으로 오는 길은 예기치 못한 만남들로 가득했다. 공포의 다리를 건너 허양현 도심까지 들어오는 그 얼마 안 되는 거리가 너무 멀게만 느껴졌다. 가까스로 시내에 들어서니 대형 화물 차량들이 시내를 가득 메우고 있었다.

겨우 도착한 허양현 부용 대주점 203호실은 마루나 양탄자가 깔리지 않은 시멘트 바닥이었고 검정 커튼으로 가려진 녹슨 창문은 열리지 않았다.

“으악! 저게 뭐예요?”

추니가 손가락을 가리키며 갑자기 소리를 질렀다. 가까이 가 보니 하얀 침대보 위에 주먹만 한 벌레가 자리 잡고 있었다. 바퀴벌레도 아니고, 불가사리도 아니고 뭔지 모르겠다.

화장지를 여러 겹 둘둘 말아 콱 움켜지자 물컹거리는 느낌이 손에 전해졌다. 추니는 두 손으로 얼굴을 감싸고 돌아서 있었다. 온 몸이 뒤틀리며 괴로워서 좀처럼 잠이 오지 않아 뒤척이다가 겨우 잠이 들었다.

아! 여기가 어디지?

저 창문 커튼이…….

우리 집은 아니고.

어~ 이 사람은 누구야? 추니, 그런데 왜 우리가 여기 와 있는 거지?

이상하다. 내가 왜 이러지?

잠결인지 꿈을 꾸고 있는 건지 분명하지 않지만 의식이 또렷해졌다가 다시 몽롱해지기를 반복했다.

아참! 여기가 중국이고, 우리는 자전거 여행을 왔지. 그런데 내 몸이 왜 이렇게 아픈 거야? 허리가 너무 아파서 몸을 옆으로 가눌 수가 없으니…….

새벽 2시. 어둠 속에서 차츰 정신이 들자 심한 허리 통증이 몰려오기 시작했다. 휴~ 이거 어쩌지? 갈 길이 먼데, 이제 여행의 시작인데 몸이 왜 이렇게 아픈 거야?

누운 채 양손을 허리에 받치고서야 겨우 옆으로 몸을 가눌 수 있었다. 추니를 깨워 얘기할까? 아니야, 괜히 암울한 걱정만 더할 뿐이지.

우리가 너무 무리한 여행을 계획했나 보다. 왜 우리가 이런 고통을 겪으면서 여행을 해야 하지?

캄캄한 방에서 앞으로의 여정을 생각해 보니 심각했다. 그냥 여기서 멈출까? 귀국하면 주위로부터 좀 웃음거리야 되겠지만 할 수 없지. 이 상태로는 더 이상 라이딩을 할 수 없을 것 같았다. 우울하고 좌절감에 빠진다는 게 이런 거로구나 하는 생각이 들었다.

아니야, 여기서 포기하면 우리는 영영 후회하게 될 거야. 앞으로 자전거 세계 일주도 끝일 테고……. 여기서 그만 멈출 수는 있겠지만.

그건 분명 꿈은 아니었다. 시안을 출발한 지 여드렛날, 그렇게 뜬눈으로 다음날을 맞았다. 엉금엉금 겨우 일어나 세수하고 하루 더 숙박을 연장했다. 제조해 간 몸살 약과 진통제를 한 움큼 복용하고 꼼짝 않고 자리에 누웠다.

평생 살면서 이렇게 심하게 아픈 적이 없었다. 추니도 전전긍긍이다. 걱정될까 구체적인 증상은 얘기하지 않았지만 충분히 짐작하고 있는 듯했다.

이틀 동안 진통제를 복용하자 통증이 조금 가라앉았다. TV를 통해 태풍이 대만을 지나 중국 본토로 향한다는 소식을 듣고 프런트에 내려가 지배인과 필담을 나눴다.

“태풍. 언제 이곳에?” 한자를 써 보이자 대강 무슨 뜻인지 알아차린 듯했다.

“닷새 후쯤 대륙으로. 오늘 자전거 어디로?”

“동쪽. 허진시 방향으로.”

“우리도 거기 갈 예정. 친구 모임에.”

“무슨 차로?”

“승합차로.”

“아! 그럼 우리와 함께?”

“크어이(좋아요), 크어이.”

전체댓글 0