|

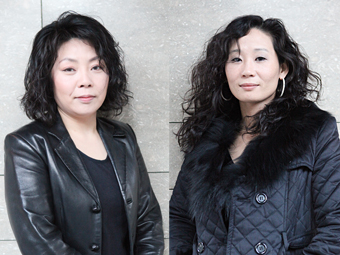

| ▲ ⓒ뉴스테이지 |

"공연하면서 엄마와 내가 역할 바꾸기 게임을 하는 게 아닐까 하는 착각이 들었어요. 사실 저희 어머님과 제가 지금 매그와 모린 관계처럼 살고 있거든요. 극에서처럼 극악 맞은 말투나 어법으로 대화하진 않지만, 모녀간의 신경전이나 사소하게 벌어지는 말다툼 같은 것들이 실제 제 상황과도 맞아떨어지는 부분들이 있더라구요. 어느 날은 연습 마치고 집에 들어갔더니 엄마가 매그가 하는 대사 그대로 말씀하시는 거예요. 소름이 돋더라구요."

일상 속에서 잊고 지내왔던 어머니의 모습을 이번 작품을 통해 다시금 새롭게 볼 수 있었다는 홍경연 배우. 실제 나이보다 25~30년 가량 더 먹은 역할을 소화해내야 하는 그녀는 노역의 연기에 고초를 겪고 있다며 말을 이었다. "노역인 척하기보다는 관객들에게 노역이라는 최면을 걸어서 보게끔 하는 연기를 해야 하기 때문에 그 부분이 많이 어려웠어요."

.JPG)

|

| ▲ ⓒ뉴스테이지 |

연기에 대한 고초는 홍경연 배우만의 몫은 아니였다. 이현정 연출가의 섭외로 이 작품에 참여하게 된 김선영 배우는 대본을 보고는 이연출이 이 작품을 과연 어떻게 재해석할까라는 궁금증이 먼저 들었다고. "이현정 연출의 경우 원작 그대로 가기보다는 작품을 재해석하는 경향이 있는데, 역시나 처음 대본 봤을 때의 모린과 연출가와 합의한 모린은 많이 달라졌어요. 제가 봤을 때 이연출의 목표는 '긴장감'인 것 같아요. 디테일이라고 하죠. 1, 2초 안에 대사든 눈빛든 모션이든 긴장감을 유발해내도록 하는 것."

.JPG)

|

| ▲ ⓒ뉴스테이지 |

극단적인 대사를 엄마와 딸의 일상적 대화로 풀어내야 하는 두 배우는 극의 사실적 구현을 위해 몸을 사리지 않았다. "속이 메스꺼울 정도로 똑같은 과자를 계속 먹었고, 죽에 배우의 머리카락이 빠져 있어도 먹어야 했죠. 연출가 선생님이 흉내 내고 시늉하는 것을 용납하지 않는 분이라 연습하는 한 달 반 내내 무대에서처럼 똑같이 했어요. 저희 역시 관객과의 약속이기 때문에 배우라는 업을 갖고 있는 사람은 당연히 해야 하는 거라고 생각했구요. 과자만 버터코코낫에서 제크로 한 번 바뀌었네요." 변태끼가 있는지 그런 몸 쓰는 걸 좋아한다며 웃는 홍경연 배우의 얼굴에는 따뜻한 미소가 번졌다.

"해븐이 잘해서 그렇죠. 우스갯소리일 수 있지만 사실 연극 많이들 안보시잖아요. 많은 연극들이 본전치기도 못하고 망해가고 지원금 없이는 무대에 못 올라가는 게 현실이죠. 빽 없고 돈 없으면 무대 올리기도 힘들고. 예전에 3일 올라갔다 내려간 연극을 본적이 있어요. 너무 좋은 연극이었는데, 근데 그런 걸 누가 알겠어요? 그래서 기획이 중요한 거죠. 건방질 수 있지만 우리 작품은 작품에 걸맞게 기획팀을 잘 만난 것 같아요." 아직도 연극 하는 것보다 보는 게 더 좋다는 김선영 배우는 씁쓸한 웃음을 지으며 말을 줄였다.

.JPG)

|

| ▲ ⓒ뉴스테이지 |

"30~40대 여성분들은 공연 보시면서 친정 엄마를 많이 떠올리실 것 같아요. 자식 낳아보면 엄마를 이해할 수 있게 된다고 하는데, 지금 내가 엄마가 돼서 느끼는 그런 감정처럼 '엄마 속이 이랬겠구나' 하며 더 많은 걸 느끼고 공감하시리라 생각해요. 일상에서 그런 경우 많잖아요. '엄마한테 좀 상냥하게 말해야지' 하면서도 막상 말할 땐 퉁명스럽게 짜증낸다거나 고맙다는 말 한마디 제대로 못하고 그냥 담아두는 식으로 말이예요. 이 작품을 통해서 사랑에 관한 표현들은 담아두지 말고 꼭 표현해야 한다는 걸 느꼈어요. 그래서 공연하면서 그런 텔레파시들을 관객들에게 전달해주려고 노력하고 있죠." 홍경연 배우는 알고 보면 일상에서 일어나는 일들과 크게 다르지 않은 이야기라며 이 공연을 통해 엄마와 딸의 관계뿐 아니라 가족에 대해 다시 한 번 생각해볼 수 있는 시간을 가질 수 있었으면 좋겠다는 바람을 덧붙였다.

개인적으로 40,50대 관객들을 선호한다는 김선영 배우는 "힘드시겠어요"라는 말보다 "공연 참 좋았어요"라는 말을 더 듣고 싶다며 행복한 웃음을 지어보였다.

감사의 말과 함께 연습장으로 발걸음을 돌리는 그들 모녀의 발걸음은 어느덧 엄마와 딸처럼 서로 닮아있었다. 이제는 눈빛만으로도 서로의 마음을 읽어버릴 정도로 가까워졌다는 두 사람은 그 덕분에 서로 억울해하고 미워하는 마음을 연기하는 게 더욱 힘들어졌다고. 분장실을 따로 써야겠다며 활짝 웃는 그녀들의 입가에는 무대의 창문 너머로 비치는 아일랜드의 하늘만큼이나 맑고 파란 미소가 걸려있었다.

전체댓글 0