환경정의, 풀꽃평화연구소, 교보문고가 주최한 '2006 환경 책 큰 잔치'는 지난 17일부터 24일까지 열렸다. 이 행사는 시민들이 환경 책을 쉽게 접할 수 있는 기회를 마련하자는 취지에서 2002년에 시작됐다.

<프레시안>은 '환경 책 큰 잔치' 실행위원회와 공동으로 11월 한 달 동안 하루에 한 권씩 이번에 선정된 환경 책 29권에 대한 서평을 싣고 있다. <편집자>

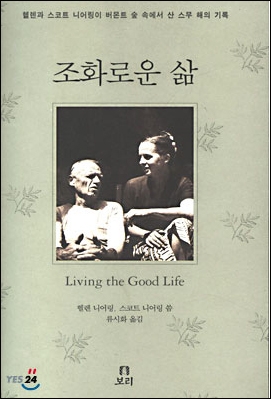

<조화로운 삶>, 스코트 니어링·헬렌 니어링 지음, 류시화 옮김, 보리, 2000년.

|

많은 사람들이 소비와 소유, 효율과 경쟁을 우상숭배하는 파괴적인 자본주의 물질문명에서 벗어나 자연의 품속에서 진정으로 평화롭고 자유로운 삶을 영위하고 싶어한다. 하지만 이게 어디 말처럼 쉬운 일인가. 그런데 여기, 미국에서 대공황이 최악으로 치닫던 1932년에 '불황과 파시즘의 먹이가 돼버린 사회'의 상징인 대도시 뉴욕을 떠나 버몬트의 작은 시골로 들어가 이런 삶을 올곧게 실천한 사람들이 있다. 스코트 니어링과 헬렌 니어링 부부. 이들은 숲속 시골로 들어가면서 △독립된 경제를 꾸릴 것 △건강할 것 △사회를 생각하며 바르게 살 것이라는 세 가지 목표를 세웠고, 이를 주저없이 행동으로 옮겼다. 이 책은 이들 부부가 버몬트의 숲 속에서 이렇게 보낸 20년 세월에 대한 생생하고도 꼼꼼한 기록이다.

이들은 직접 땅을 일구고, 돌집을 짓고, 아무에게도 빚지지 않는 자급자족의 삶을 누렸다. 1년 중 여섯 달은 먹고 살기 위해 일했으며, 나머지 여섯 달은 연구·글쓰기·대화·가르치기·이웃과의 친교 등으로 보냈다. 유기 농법으로 갖가지 먹거리를 풍성하게 가꾸었고, 순전히 채식으로 한 끼에 적은 종류의 음식을 조금씩만 먹었다. 쓰고 남는 게 있으면 이웃과 친구들에게 나누어주었다.

이들은 둘 다 부유한 집안에서 태어난 지식인들로서, 말하자면 부르주아 출신이라고 할 수 있지만, 이들이 진실로 원했던 것은 부나 권력이나 명성이 아니라 진실하고도 주체적인 삶 자체였다. 그래서 그들은 생산하지 않는 사람들이 이익과 불로소득을 축적하는 데 반대했고, 스스로 땀 흘려 일해서 먹고 살고자 했다. 삶이 틀에 갇히고 강제되는 대신 삶이 존중되는 모습을 추구하고자 했다. 잉여가 생겨 착취하는 일이 없도록 필요한 만큼만 이루어지는 경제를 원했다. 미친 듯이 질주하는 속도의 굴레에서 벗어나, 물음을 던진 후 곰곰이 생각하면서 자신과 사물을 깊이 들여다볼 시간을 확보하고자 했다. 걱정과 두려움, 증오가 차지했던 자리에 평정과 뚜렷한 목표, 화해를 심고자 했다. 그리하여 결국 그들이 얻은 것은 '조화로운 삶'이었다. 사람과 자연, 이론과 실천, 생각과 행동이 조화를 이루는 삶, 곧 자유와 해방과 평화를 스스로 창조하는 삶 말이다.

참된 삶의 위엄을 일구어가는 고투가 인상적으로 그려진 이 책은, 사람과 자연과 생명의 가치라고는 안중에도 두지 않는 이 어리석은 시대에 자본주의 물질문명의 노예가 아니라 진정한 '생의 직립과 부활'을 꿈꾸는 모든 현대인들의 필독서라 하기에 손색이 없다.

전체댓글 0