감사원 직원으로 근무하다 10여 년 전 내부 비리 의혹을 공익제보한 뒤 파면당한 M씨. 공익제보 뒤 아직까지 계속되고 있는 재판 등 지루한 '진실 찾기' 싸움에 매달리다보니 직업을 구하지 못했다. 공익제보자를 '의인'이 아니라 '모난 사람', '조직의 배신자' 정도로 여기는 한국 사회에서 그가 새 직장을 구하는 것은 쉬운 일이 아니었다.

타인의 눈을 크게 의식하지 않는 자유롭고 긍정적인 성격의 그였지만 10여 년의 시간이 흘러도 자신의 정당성과 진실이 외면당하는 현실 앞에서 분신자살까지 생각했다고 한다. 그만큼 공익제보자들이 경험하는 고통은 가볍지 않다.

"우리의 공동체가 살아 있는가"

|

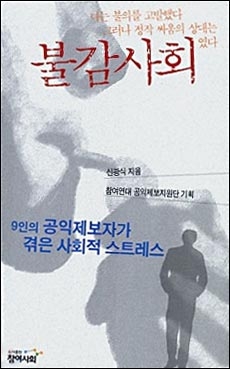

지난 1994년 창립 당시부터 '내부고발자보호센터'를 운영하는 등 공익제보지원 활동을 벌여 온 참여연대가 공익제보자들이 겪은 개인적 삶의 궤적과 그 안에 배어 있는 고통을 기록한 책 <나는 불의를 고발했다. 그러나 정작 싸움의 상대는 불감사회였다>(신광식 지음. 참여연대 공익제보지원단 기획. 도서출판 참여사회 펴냄)를 최근 발간했다.

'조직문화'가 발달한 '연줄사회' 한국에서 공익제보는 아직까지 드문 일이다. 2001년 부패방지법이 제정돼 공익제보자에 대한 보호와 보상이 가능하게 됐지만, 사실 공익제보자들이 일상에서 경험하는 조직 내 '왕따'나 부당 해고, 오랜 실직이 가져오는 경제적 궁핍, 인간관계의 파탄 등을 막거나 보상해주기를 기대하기엔 턱없이 부족한 수준이다.

오죽하면 참여연대에서 15년간 공익제보자들을 위한 활동을 해 온 이 책의 저자가 "한국사회에서 제보자들의 가혹한 경험을 고려할 때 공익제보는 장려될 수 있는 방법이 아닐 수 있다"고 썼을까. 그는 "제보자들에게 희생을 감수하고 공동체를 위해 결행하도록 장려할 만큼 공동체의 신의와 도덕성은 아직 충분히 축적되지 못했다"고 한국사회에 대해 진단했다.

공익제보자들은 공동체를 위한 정당한 역할 수행을 한 것이 좀 더 작은 이익집단을 배신했다는 이유로 가혹한 공격을 당하고, 이들을 옹호해 줘야 할 공동체의 기구들은 이들의 기대를 철저히 배반했다.

따라서 저자는 공익제보자의 보호와 처우의 문제가 근본적으로 '우리의 공동체가 살아 있는가', 즉 '개인을 적절하게 통합하고 그들의 기대와 신뢰를 받고 있는가'라는 의문을 던진다고 말한다. 공익제보자들이 맞닥뜨린 '불감사회'에 대해 우리는 성찰해봐야 한다는 것이다.

보건학을 전공한 저자가 공익제보자들이 경험하는 고통과 이에 대한 의학적 분석에 초점을 맞춰 쓴 이 책은 거시적인 분석틀 속에서 공익제보를 조망하는 차원의 연구는 아니다. 하지만 이 책에 담긴 9명 공익제보자들의 경험은 어떤 사회학적 분석보다도 우리 사회의 비합리성과 냉혹함을 잘 보여주고 있다.

전체댓글 0