<반지의 제왕>을 만든 영화감독 피터 잭슨이 영화로 만들기로 결정했을 정도로 기발한 상상력이 돋보이는 <견인 도시 연대기 : 모털 엔진>(김희정 옮김, 부키 펴냄)을 읽는 내내 마음이 불편했다. 머리를 식히려고 들었는데, 스산한 요즘의 분위기 탓인지 소설 속 설정이 가상 같지만은 않았기 때문이다.

(약간 상투적인 현실 풍자이긴 하지만) 계급에 따라서 철저히 나뉜 견인 도시의 상층·하층의 모습에는 서울의 강남·강북의 풍경이 겹친다. 서울이 지방으로부터 자원과 사람을 빨아대는 모습도 큰 도시가 작은 도시를 잡아먹는 설정과 다르지 않다. 거기다 깨서 잠들 때까지 굳이 흙 한 번 밟아볼 수 없는 상황은…. 바로 서울이 견인 도시 아닌가?

데이비드 몽고메리의 <흙>(이수영 옮김, 삼천리 펴냄)을 읽으면서 <모털 엔진>이 떠올랐다. 과학과 역사를 씨실과 날실로 엮어서 흙의 상실을 경고하는 이 책이 <모털 엔진>의 전편과 같은 한편의 묵시록처럼 읽혔기 때문이다. 이 책은 조용한 목소리로, 프랭클린 루스벨트의 말을 빌려서, 이렇게 외친다.

"흙을 파괴하는 나라는 스스로 멸망한다."

그 섬에 무슨 일이 있었나?

|

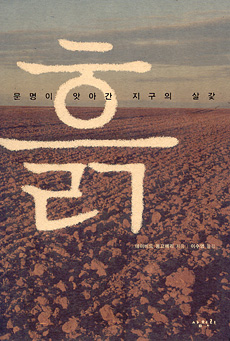

| ▲ <흙 : 문명이 앗아간 지구의 살갗>(데이비드 몽고메리 지음, 이수영 옮김, 삼천리 펴냄). ⓒ삼천리 |

1722년 네덜란드 해군이 태평양의 외딴 섬 이스터 섬을 처음 발견했을 때, 이 섬에는 식량이 모자란 탓인지 사람을 잡아먹는 풍습이 있는 소수의 원주민과 섬 곳곳에 흩어진 수백 개의 기이한 석상(모아이)만 존재했다. 나무 한 그루 찾아볼 수 없는 황량한 섬에 정체를 알 수 없는 석상들…. 지옥으로 떨어지기 직전의 '세상의 끝'이 있다면 바로 그곳이었다.

그러나 이스터 섬이 처음부터 이랬던 것은 아니다. 미국에서 가장 살기 좋은 곳 가운데 하나인 플로리다 주와 비슷한 남반구 위도에 있는 이스터 섬은 사람이 살기 전까지만 하더라도 몇 종의 새들이 노니는 '열대의 낙원'이었다. 5세기경 1600㎞ 이상 떨어진 섬에서 사람들 수십 명이 이주해 오면서 이 낙원은 몰락의 길을 걷는다.

처음 수백 년간은 아무런 문제가 없었다. 이주민이 가져온 고구마는 덥고 습한 환경에서 거의 손을 쓰지 않아도 될 만큼 잘 자랐다. 노동으로부터 자유로운 그들은 독특한 '예술' 활동-상당수에게는 틀림없이 강제 노동이었을 것이다!-에 전념할 수 있었으리라. 그 산물이 지금까지 섬 곳곳에 흩어져 있는 수백 개의 석상이다.

이스터 섬의 이 문명은 거의 1000년 이상 지속되었다. 15세기에는 하루 이틀이면 걸어서 돌아볼 수 있는 섬의 인구가 약 1만 명이나 되었으리라고 추정된다. 그러나 이 섬은 16세기에서 17세기에 걸쳐서 갑자기 퇴락해, 나중에는 조상의 문명은 기억조차 못하는 식인종이 경우 목숨을 부지하는 곳으로 변했다.

'지상의 낙원'이 '식인종 세상'이 되기까지…

그렇다면, 이런 급속한 몰락의 원인은 무엇인가? 많은 과학자는 그 원인을 '흙의 파괴'에서 찾는다. 인구가 늘어나면서 섬사람들은 숲을 파괴하기 시작했다. (이때 얻은 나무는 석상을 옮기는 데 이용되었으리라.) 일단 숲이 사라지자 화산암이 오랜 세월 동안 풍화 작용을 거쳐서 마련된 기름지지만 엷은 겉흙은 급속히 사라졌다.

겉흙이 사라진 밭에서 고구마가 자라지 않자, 섬사람은 더 많은 숲을 밭으로 만들었다. 물론 그 밭도 얼마 안 돼 겉흙이 사라진 불모지로 변했다. 숲, 흙, 밭이 차례로 파괴되는 악순환이 몇 차례 반복되자, 섬사람은 부족한 식량을 충당하고자 섬의 새들을 잡아먹었다. 섬의 겉흙을 다시 기름지게 하는데 결정적인 역할을 할 구아노(새똥)가 사라지는 순간이었다.

결국 이스터 섬의 1000년 이상 지속되던 문명은 한 세기만에 몰락했다. 루스벨트의 경고대로, 흙을 파괴하자 스스로 멸망한 것이다. 이 책은 이스터 섬과 비슷한 과정을 거치며 몰락한 남태평양의 망가이아 섬의 역사를 들려주면서 한 번 더 흙을 파괴하는 행동이 얼마나 큰 대가를 치르는지 경고한다.

몽고메리가 지적하듯이 이스터 섬, 망가이아 섬의 사례는 '우주에 존재하는 섬'에 불과한 지구의 미래에 경종을 울린다. 왜냐하면, 지난 100년간 농기계에 의존하는 현대 농업의 결과 아메리카, 아시아, 유럽 등 전 세계의 곡창 지대에서 겉흙 파괴가 빠른 속도로 진행되고 있기 때문이다(7장).

트랙터에 연결된 쟁기로 대초원을 깊숙이 갈아엎으면서 수천 년에 걸쳐서 마련된 수십 센티미터의 기름진 겉흙이 사라졌다. 그 증거는 세계 곳곳에서 쉽게 확인할 수 있다. 예를 들어, 미국 중서부 한가운데의 (아직 인간이 손을 대지 않은) 초원은 이웃한 밭보다 180㎝ 정도나 높이 솟아올라 섬처럼 보인다. 지난 한 세기 반 동안 무려 150㎝의 흙이 없어진 것이다.

결국은 그 길 뿐인가?

기름진 겉흙이 사라진 곳에서 계속 농사를 지으려면, 땅에 인공의 양분을 끊임없이 공급해야 한다. 시간이 지날수록 농민들이 화학 비료에 의존할 수밖에 없는 것도 이런 사정 탓이다. 그러나 화학 비료는 그것을 뽑아내는 가스, 석유와 같은 화석연료가 고갈되는 순간에 종말을 고한다. 이렇게 화학 비료가 없어지고 나서는 어떻게 할 것인가?

이 책은 지구가 이스터 섬이나 망가이아 섬의 전철을 밟지 않을 방법을 알려줘 그나마 위안이 된다. 예를 들어, 1980년대 후반부터 1990년대 초반까지 사회주의 나라들이 망하면서 홀로 살아남아야했던 섬나라(!) 쿠바는 심각한 기아 사태를 겪으며 흙의 비옥도를 높이고 수확량도 늘릴 수 있는 대안을 고안했다.

오늘날 세계에서 가장 고립된 나라 중 하나인 쿠바는 아이러니하게도 심각한 위기가 닥쳤을 때, 최소한 사람들이 굶어 죽지는 않을 유일한 나라가 되었다. 전통의 지혜와 과학을 결합해 흙을 지키면서도 배도 채울 수 있는 방법을 찾았기 때문이다. 이 나라는 화학 비료, 농약을 쓰지 않고, 땅도 갈아엎지 않으면서 위기 이전 수준으로 먹을거리를 공급한다.

우주에 존재하는 섬, 지구가 과연 이스터 섬이나 망가이아 섬이 아닌 쿠바처럼 될 수 있을까? 현실을 둘러보면 대답은 부정적이다. 지금 이 순간에도 수도권 또 전국 곳곳의 (겉흙이 보존된) 멀쩡한 논밭을 갈아엎고 아파트가 들어서는 모습을 보면 고개를 저을 수밖에 없다.

그러고 보면, 쿠바도 예상치 못한 외부 충격으로 심각한 피해를 입고 나서야 변화에 나섰다. 글머리에 소개한 <모털 엔진>의 주인공(톰)도 견인 도시 밖으로 내동댕이쳐지고 죽을 고비를 넘기고 나서야 자신과 인류가 살 길은 철(견인 도시)이 아닌 흙(바깥세상)이라는 사실을 깨닫는다.

결국 그 길뿐인가? <흙>을 덮는 기분이 답답하다. 루스벨트처럼 토머스 체임벌린도 이렇게 말했다.

"흙이 사라지면 우리 또한 사라진다. 바위를 그대로 먹고 사는 방법을 찾아낸다면 모를까."

전체댓글 0