그 때까지 기다린 시간이 아까워서, 도대체 뭐라고 불렀는지 물었더니, 계속 '곤(겐) 가쿠 타이'라고 불렀다고 한다. '곤(겐) 가꾸 타이'란 '權赫泰'라는 내 한자 이름의 일본음이다. 이런 '혼란'을 예상해서인지, 신청서류에는 한자이름을 쓰는 곳 위에 친절하게도 이름의 음을 적는 난이 있어, 내 이름의 한글음을 '가나(カナ)'로 써두었는데도 출입국관리소에서는 이를 무시하고 내 이름을 일본음으로 읽었으니 내가 이를 알아들었을 리 만무한 것이다. 졸지에 내 이름이 내 의사와는 관계없이 '곤(겐) 가쿠타이'가 된 것이다. 이 때문에 서로 간에 곱지 않은 대화가 오고 갔고 결국은 씁쓸한 기분을 떨치지 못하고 출입국관리소를 뒤로 했다.

또 이런 일도 있었다. 우체국 배달원이 등기 소포를 전해주기 위해 내가 살던 아파트를 방문했을 때의 일이다. "곤 가쿠타이 본인 맞습니까? 맞으시면 이곳에 도장 찍어주세요!". 공교롭게 그날따라 도장을 가지고 있지 않았던 내가 "지금 도장이 없는데 사인하면 안 되겠습니까?"라고 하자, 그는 아주 단호한 목소리로 "사인은 안 됩니다. 도장 가져 오세요! 지금 도장이 없으면 나중에 도장을 가지고 우체국에 본인이 직접 와서 등기소포를 찾아 가세요"라고 잘라 말한다.

다소 어처구니가 없었던 나는 "아니, 여기 신분증도 있고, 본인 확인도 가능한데, 도장이 없다고 그냥 가는 게 말이 됩니까? 그리고 나는 곤 가쿠타이가 아니라 권혁태입니다. 등기 소포에도 그렇게 기재되어 있고 아파트 표찰에도 그렇게 쓰여 있잖아요?"라고 다소 목소리를 높였을 것이다. 그러자 그는 "이곳은 일본입니다. 한자를 일본음으로 읽는 것은 당연한 일입니다. 게다가 도장이 없다는 것은 본인이 없다는 것을 뜻하니 소포를 전해 줄 수 없습니다". 그 다음에도 서로 간에 곱지 않은 소리가 오고 갔고, 나는 결국 '고집 센' 우체국 배달원 아저씨 덕분에 등기 소포를 그 다음 날 우체국에 직접 가서 찾을 수밖에 없었다.

지금은 어떤지 모르겠으나 20년 전 일본에서는 이 같은 일이 그 다지 신기한 일이 아니었다. 프랑스를 대표하는 세계적인 축구 선수 아스날의 '앙리'(HENRY)는 영국에서는 '헨리'라 한다. 또 브라질을 대표하는 '호나우드'(Ronaldo)는 영어권에서는 '로날드'이고, 일본에서도 '호나우드'가 아니라 '로날드'이다. 알파벳을 기본 문자로 하는 지역에서도 각자 자신의 언어음으로 읽는다니 '한자 문화권'에서 한자를 자신의 언어음으로 읽는 것이 그리 이상할 것도 없다. 따라서 '권혁태'를 '곤(겐) 가쿠타이'라고 부른다고 해서 그리 문제가 될 것은 없다.

그러나 현실에서는 그리 간단한 일이 아니다. 예를 들면, 일본에서 한국 사람이나 중국 사람이나 모두 이름을 한자로 표기하는 경우가 많은데, 그것을 읽는 방식은 제 각각이다.

일본 사람이 일본식 한자를 쓰고 이를 일본어 음으로 읽는 것은 당연하지만, 재미있는 것은 중국 사람들이 대체로 자신의 이름을 한자로 쓰고 이를 중국식으로 읽지 않고 일본식 음으로 읽고 표기하는데 반해, 한국 사람들은 한자를 쓰고 이를 한국 발음에 가까운 '가나'로 표기한다. 예를 들면, 毛澤東이라는 중국 사람은 일본에 오게 되면, '마우저뚱'으로 하지 않고 '모 타쿠토'라는 일본어 음으로 표기하고 발음한다는 것이다. 이에 대해 金大中이라는 한국 사람은 일본식 발음인 '긴다이추'로 표기하기 않고 '기무데쥰'이라는 한국어 발음에 가까운 가나로 표기한다는 것이다. 이와 같은 차이는 재일조선인과 재일중국인에게서도 비슷하게 나타난다. 왜 이런 차이가 나타나는 것일까?

이를 두고 어느 학자는 한국인이 자신의 음을 고집하는 것은 '한글 내셔날리즘' 때문이라고 해석하기도 한다. 또 식민지 시대의 '창씨개명'이라는 아픈 역사의 기억 때문이라는 말하는 사람도 있다. 이와 같은 경향이 내셔날리즘의 결과인지, 혹은 역사적 기억에서 발생한 '아픔' 때문인지 분명하지 않다. 분명한 것은 자신의 이름에 대한 정체성을 중국은 '글자'에 두는데 반해, 한국은 '소리'에 두는 차이가 있는 것은 분명해 보인다. 특히 한자를 거의 사용하지 않게 된 한국에서는 한자의 뜻보다는 소리의 느낌을 통해 이름을 확인하는 경향이 훨씬 강하다. 이는 중국이 별도의 표음문자를 가지고 있지 못한데 반해 한국은 한글이라는 표음문자를 가지고 있기 때문일 것이다.

하지만 방송 등에서 한국인/조선인을 원음에 가깝게 표시하게 된 것은 우연한 일이 아니다. 다시 말하면, 적어도 방송에서는 '金大中'을 '긴다이추'라 하지 않고, '기무데쥰'이라 하고 있는 것이다. 만일 필자가 일본의 방송에 나간다면, 한자 이름 '權赫泰' 뒤에 반드시 '권효쿠테'라 표기한다는 것이다.

1975년 9월 1일 재일조선인 최창화(崔昌華) 목사는 일본의 공영방송 NHK에 출연했을 때, NHK가 자신의 이름을 '최창화'라 하지 않고, '최창화'의 일본음인 '사이 쇼 카'라 발음한 것에 대해 방송국 측에 항의했지만 받아들여지지 않자, '씨명권=인격권'이 침해받았다는 이유를 들어 소송을 제기한다. 결국 1, 2, 3심 모두 최창화 목사의 손해배상 청구는 받아들여지지 않았지만, 씨명권이 헌법에 규정되어 있는 인격권에 해당된다는 점은 재판을 통해 인정받았다. 이후 적어도 방송국에서는 조선/한국인의 지명과 인명을 원음으로 발음하는 것이 자리 잡게 된 것이다.

그렇다면 일종의 표음문자적인 성격을 지닌 가나와 표의문자인 한자를 동시에 사용하고 있는 일본의 경우는 어떨까?

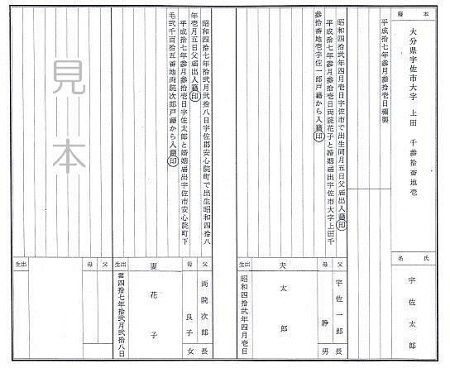

일본의 경우, 이름은 호적과 주민등록(주민표)의 두 개를 통해 법적 근거를 가지게 된다. 그러나 호적에는 한자가 기재될 뿐, 이를 읽는 방식은 기재되어 있지 않다. 예를 들면 '洋子'라는 이름을 '요코'라고 읽는지, '히로코'라고 읽는지 호적에 기재하는 난이 없다는 것이다. 따라서 극단적인 경우에는 그저 자신이 그 때 그 때 필요에 따라서 다르게 읽어도 적어도 일본 내에서는 호적상의 법적인 문제가 발생하지 않는다는 것이다.

그렇다면 주민표에 이름을 읽는 방식을 기재하는 것이 의무인가 하면 반드시 그렇지도 않다. 주민표에 한자는 기재되지만 이 한자이름을 읽는 방식을 기재하는 항목은 지방자치단체에 따라서는 없는 경우도 적지 않다. 즉 의무사항이 아닌 셈이고, 따라서 법적인 구속력이 없는 것이다. 만일 주민표에 이름을 읽는 방식이 기재하는 난이 있다고 해도 읽는 방식을 바꾸는 데 복잡한 사무절차가 필요한 것도 아니다. 만일 한자 이름을 읽는 난에 지금까지 '히로코'라고 썼던 것을 '요코'로 바꾸는 것이 그리 어려운 문제가 아니라는 것이다.

상황이 이러니, 한자로 되어 있는 일본 사람의 이름을 뭐라고 읽는지를 확인하는 일은 아주 어렵다. 예를 들면 '복합불황'이라는 말을 만들어서 유명해진 일본의 대표적인 근대 경제학자인 미야자키 요시카즈(宮崎義一)는 일반적으로 '義一'을 음독해서 '기이치'라 한다. 역사학자로 유명한 나카무라 마사노리(中村政則)도 일반적으로는 '政則'을 음독해서 '세이소쿠'라 한다. 특히 유명인일 경우에는 훈독보다는 음독이 훨씬 권위 있는 것으로 받아들이는 경향도 있다. 신문 등에서도 굳이 '읽는 방식'을 표기하려 하지 않는다. 오직 <부고 기사>에서만 표기될 뿐이다.

결국 일본 사회에서 이름이란 적어도 법적인 의미에서는 '호칭'이 아니라, '문자'인 셈인 것이다. 따라서 이름은 '소리'로 기억된다기보다는 '의미'로 기억되며, 자신의 정체성을 만일 이름을 통해 확인하고 싶다면 이는 '소리'가 아니라 그 이름이 담고 있는 '뜻'일 가능성이 훨씬 큰 셈이다. 따라서 일본에서 호칭으로 이름대신에 '애칭'이 많이 사용되는 것은 혹시 이런 이유가 한몫 거들었을지도 모른다.

결국 한자문화라는 공통의 문화적 유산을 가지고 있음에도 불구하고 한중일 동북아시아 3국은 각각 다른 형태의 '이름'을 발전시킨 셈이다. 특히 정보화/개방화가 급속하게 진행되면, '소리'를 통해 자신의 이름 정체성을 느끼는 경향은 더욱 가속화될 것이고 이에 따라 상대방에 대한 이름 확인이 한자라는 '글자'가 아니라, '소리'를 통해 이루어질 가능성이 점점 커질 것이다. 그러나 문제는 '소리'를 표현해줄만한 글자가 알파벳 이외에 없다는 점이다. 한자가 동북아시아에서 여전히 중요한 커뮤니케이션 수단으로서 중요한 기능을 한다고 해도, 그것은 글자로서의 기능일 뿐, 소리의 기능을 대신해주지는 못한다. 글자와 소리 사이의 긴장관계는 당분간 계속될 것이다.

|

전체댓글 0