정여해는 희천에 있던 김굉필에게 지난해 답신을 보낸 일도 있었으므로 김굉필이 더욱 그리웠다. 정여해는 시름도 달랠 겸 집에서 가까운 지석강으로 나가려고 지팡이를 찾아 들었다. 지석강은 언제나 물이 맑고 깊어 청류 사림을 꿈꾸는 능주의 선비나 향교 교생들이 자주 나가 시회(詩會)를 여는 강이었다. 그런 오래 된 전통 때문인지 지석강변과 그 지류 하천에는 누각과 정자가 드문드문 들어 서 있었다.

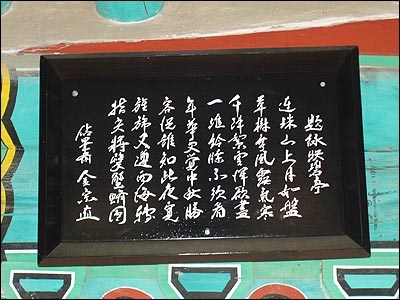

지석강 주변에 지어진 누정(樓亭) 중에서 주변의 풍광과 어울리기로는 단연 봉서루(鳳棲樓)와 영벽정(映碧亭)이 으뜸이었다. 더구나 봉서루에는 김종직의 시판(詩板)이 걸려 있었으므로 정여해는 그곳에 들를 때마다 살아생전의 스승을 만난 듯 감회가 남달랐다.

김종직이 시찰차 능주를 다녀간 때는 성종이 어진 정치를 펴가던 시대였다. 김종직은 능주에서 하룻밤을 묵으면서 현감이 주연을 베푼 봉서루에 올라 '한가로운 이 밤을 누가 알랴(客況誰知此夜寬)' 하면서 다음날에는 전라도 특산품인 게장 맛이 그리웠던 듯 파발마에 꽂힌 깃발을 따라 서해바다로 나가 '손가락 끝으로 장차 게 배꼽이나 쪼개보리라(指尖將擘蟹臍團)' 하고 노래했던 것이다.

정여해는 봉서루 옆을 지나는 연주천(連珠川)을 따라 지석강으로 나갔다. 나룻배는 이미 지석강 상류를 오르는 중이었는데, 배에는 사공과 승려 한 사람이 타고 있었다. 잿빛 장삼을 걸친 사공을 보자, 정여해는 문득 이십여 년 전에 능주까지 만행 왔던 김시습을 떠올렸다. 출가하여 승려가 된 김시습이 남효온의 소개를 받아 정여해를 찾아 능주에 왔는데, 여러 날 동안 정여해 집에서 머물렀던 것이다.

일찍이 세조의 왕위 찬탈에 분개하여 삼각산 중흥사에서 자신이 보던 모든 서책을 불태워버리고 설악산 오세암으로 은둔해버렸던 김시습이었다. 그런 김시습의 행적은 김종직의 제자 중에서도 가장 예민하고 괴퍅하여 곧잘 세상을 비웃곤 했던 남효온에게 많은 영향을 끼쳤다.

비승비속으로 떠도는 김시습의 인상은 정여해에게도 아주 강하게 남을 수밖에 없었다. 그래서인지 정여해는 김시습과 헤어지면서 자신의 심정을 고백하는 다음과 같은 글을 그에게 주었던 것이다.

<열경(悅卿; 김시습의 자)이시여. 서로 작별한 지가 지금 몇 년이나 된 듯 금세 사무치려 합니다. 어제 오늘의 일에 슬퍼하고 분개하여 자취를 청산에 의지하고, 승복 걸친 몸으로 천하를 두루 다니시며 세상에 나타났다 숨었다 하시면서 목숨을 마치시기로 하였다지요. 열경께서는 세월이 어느 때인지 사회도덕이 어떤 모습인지 모두 잊어버리니 상쾌하시겠습니다만, 백성들이 바라는 기대가 어느 곳을 향해야 하며, 후배들이 학문을 구함에 있어서 어느 분에게 귀의해야 되겠습니까. 이곳에서 해인사 동봉암(東峰庵 ; 동봉은 김시습의 호) 가기가 5백 리나 되는 먼 거리인데도 호의를 가지고 찾아와 주시고, 여러 날 동안 고상한 이야기를 나눈 것은 이 내버려진 사람을 잊지 않았기 때문이니 저를 돌보는 마음이 어찌 이다지도 간절하십니까. 작별에 임하여 주위를 배회하면서 아쉬운 정을 견디지 못하겠사온즉 어느 곳의 구름 아래나 수풀 사이에서 다시 얼굴을 대할 날이 있겠습니까. 삼가 절구 한 수를 지어 약소하지만 전별의 선물에 대신합니다. 하오나 솜씨가 서툴고 읽기 어려운 것이 부끄럽습니다.

|

운수승으로 세상일을 잊은 지 몇 해를 지냈습니까

나그네 거처하는 방 밤마다 부구(浮邱; 신선이 사는 곳)를 꿈꾸었네

그대로 인하여 아득히 동봉(東峰)의 달을 생각함은

병든 몸 굽이굽이 서린 수심을 알리기 위함이네.

雲水忘情閱幾秋

客窓夜夜夢浮邱

憑君遙億東峰月

爲報病夫萬曲愁>

정여해가 김시습과 여러 날 동안 나누었던 '고상한 이야기'란 당시의 사림들이 모이기만 하면 대화의 주제가 되곤 했던 사육신의 복권과 소능복위 문제였다. 성종 때라고는 하지만 세조의 총애를 받던 노사신, 윤필상, 한치형 등 훈구대신들이 여전히 정권을 잡고 있었으므로 아직은 세조의 무도한 일들을 드러내놓고 얘기하는 분위기는 못되었던 것이다.

한 달 후.

마침내 정여해는 어렵사리 소달구지를 구하여 집종 하나를 데리고 순천으로 떠났다. 소달구지에는 잡물을 가득 실어 마치 정여해가 순천으로 이사를 가는 것처럼 보였다. 그러나 잡물의 가짓수는 간단했다. 능주 사람들이 즐겨 먹는 젓갈들과 콩자반 같은 밑반찬, 그리고 찻잎을 발효시킨 뒤 짓찧어 떡처럼 만든 떡차, 겨울에 입을 솜옷 등이었다. 예로부터 능주에는 영산강 포구나 장흥 바다가 가까워 갈치젓과 새우젓 같은 젓갈류가 흔했고, 민물새우로 토하젓을 만들어 귀한 손님상에 올리기도 했던 것이다.

정여해는 자못 흥분했다. 부인과 아들들이 그의 건강을 염려하여 만류했지만 그는 김굉필을 만나지 않고는 견딜 수 없었다. 기력을 조금 회복한 지금 만나지 못한다면 다시는 재회할 수 없으리라는 예감이 들었다.

김굉필이 희천으로 유배를 가기 전, 합천 땅에 합천정사를 지었다는 소식을 듣고서도 갑자기 중풍이 심해져 가지 못했는데, 그때 정여해는 시를 한 수 지어 합천에 가지 못하는 자신을 위로한 적도 있었다.

그대가 집 지었다는 소식을 듣고 문밖까지 나갔다 돌아오니

천리 사이라도 서로의 마음과 마음이 통하는구나

비로소 깨닫노니 이 가운데서 세상 동정을 살피는 곳

합천의 푸른 강 푸른 산 있는 곳이라오.

聞君結構造門還

千里靈犀一點寒

始覺此中觀動靜

陜川綠水又靑山

소달구지가 능주에서 보성으로 가는 예재 꼭대기에 이르러서야 집종 선돌이 말했다. 선돌은 정여해의 부인과 아들들에게 단단히 '주인 나으리의 몸이 불편해지면 언제든지 되돌아오라'고 주의를 받았던 것이다.

"나으리, 쉬었다 갈까요?"

"나는 괜찮다만 재를 오른 소가 힘들어 하니 쉬었다 가자구나."

"그러겠습니다요."

선돌은 정여해의 아버지가 흥양(현 고흥) 현감으로 있을 때 흘러들어온 사내로 머리는 좀 모자라지만 마음은 비단결처럼 고운 집종이었다. 재를 오른 소가 지쳐 침을 흘리자 다가가서 손으로 머리를 쓰다듬어주고 멍에에 짓눌린 목에 침을 발라주기도 했다.

"나으리, 누가 보면 이사 가는 줄 알겠습니다요."

"이사, 그렇지. 이 길이 나에게는 저승길이 될지도 모른다. 이승에서 저승으로 가는 것도 이사가 아니겠느냐."

"나으리, 무슨 말씀이십니까요. 마님께서 나으리를 잘 모시라고 했습니다요. 나으리께 일이 생기시면 이 선돌이는 댁에서 쫓겨나고 말 것입니다요."

"너와 상관없는 일이니 걱정하지 말거라."

정여해는 건강을 걱정해 주는 선돌의 말을 잘랐다. 정여해의 근심 거리는 자신의 병환이 아니라 의리가 사라진 나라의 병든 정치였다. 무오사화로 여러 청류 사림들이 이미 유명을 달리했거나 박해를 받고 있는 바, 정여해는 낙향한 선비로서 연산군의 패도(覇道)에 대해 무작정 침묵만 할 수 없었으므로 상소를 올리기로 작정하고 있었다.

실제로 정여해는 자신의 품속에 상소문 초안을 간직하고 있었다. 상소문 초안을 김굉필에게 보여주고는 바로 서울로 가 소를 올릴 생각이었다.

정여해가 중풍으로 시달리고 있으면서도 굳이 김굉필을 만나고자 순천으로 가는 것은 바로 두 가지의 목적이 있어서였다. 하나는 유배중인 김굉필을 위로하는 것이고, 또 하나는 상소문 초안을 보여주기 위함이었다.

정여해는 상소문 초안을 몇 달에 걸쳐 고치고 또 고쳐 쓴 것이었으므로 단 한 글자도 틀리지 않고 모두 외울 수 있었다. 그는 상소문의 제목을 '무오사화에 관련된 여러 현인(賢人)을 신구(伸救)하는 소(疏)'라고 했다.

<삼가 생각하옵건대 신은 타고 난 성질이 세상과 맞지 않아 말(言)로써 구해도 말마다 타당함을 얻지 못하고, 일로써 구해도 일마다 서로 맞지 않으므로 마침내 스스로 물러나 숨어서 문을 닫고 그림자만 지키고 있사옵니다. 감히 소라고동처럼 쉬면서도 고슴도치처럼 오그라들어 세속을 사절하면서 평소 배운 바를 저버리지 않고 분수에 따라 혼자 깨끗하게 살아가려 하고 있사옵니다. 깊이 숨어서도 오히려 깊지 않을까 두려워했고, 굳게 오그라들어도 혹시 굳지 않을까 두려워했사옵니다. 벼슬길에 나아가 분수를 모르고는, 사리에 어긋나고 도리에 어두운 말씀을 아뢰어서 전하의 귀를 모독하거나 참람하고 외람된 죄를 취하는 것은 진실로 신(臣)이 바라는 바가 아니옵니다.

|

다만 일이 국가의 흥망이나 사회도덕의 타락 융성이나 유도(儒道)의 흥성 쇠퇴나 백성들의 안부에 관계된다면 어찌 입을 다물고 말하지 않는 데만 일관하여 세상 밖 사람처럼 세상일을 잊어버리는 데 과감하여 '진퇴에 어려움이 없는 죄'에 스스로 나아가겠습니까.>

벼슬길에 나아가고 물러설 줄 아는 것이 선비의 아름다운 덕목인바 진퇴의 고민이 없는 것도 선비에게는 죄가 되는 것이었다.

<가만히 삼가 생각하옵건대, 음양과 선악은 하늘과 땅의 큰 한계요, 군자와 소인이 거기서 구분되는 것이므로, 이를 밝히면 나라가 잘 다스려지고 이를 밝히지 못하면 나라가 어지러워지는 것입니다. 그러므로 성인(聖人)도 '서리를 밟게 되면 얼음 얼 날이 곧 이른다(履霜堅氷)'는 경계와 '엉덩이가 여윈 멧돼지는 걸음을 비틀거린다'는 불길한 징조를 대처함에 있어, 털이나 실과 같은 미세한 사이에서 그 낌새를 분별하고 분석하면서, 오히려 혹시 비슷해 가리기 어렵거나 마음에 확정하지 못하여 선택하는 데 미혹될까 두려워했던 것입니다.>

그러나 정여해는 상소문의 본론부터는 자신의 목숨에 연연하지 않고 직언을 날렸다. 분기탱천한 연산군의 명령으로 형장의 망나니 칼에 능지처참 당할 각오로 심중의 말을 거짓 없이 토로했다.

<오늘 날 조정에서 사람을 임용하고 해임하는 일이나, 상 주고 벌 주는 일이나 어찌 한결같이 어둡기만 할 뿐 밝지 못하는 것입니까. 삼가 생각하옵건대, 선정신(先正臣) 김종직이 동방에 우뚝한 존재로 일어나서 정학(正學 ; 도학)을 처음 밝히고 격물(格物), 치지(致知), 성의(聖意), 정심(正心)의 공부가 그 극치에 도달하여 천명과 인성의 심오한 이치를 파헤쳐 남김이 없고, 주자(周子), 정자(程子), 장자(張子), 주자(朱子)의 도통 정맥을 환하게 이 시대에 다시 밝히게 했으며, 순정한 선비들이 그 문하에서 많이 나왔으니 전 정랑신(正郞臣) 김굉필, 전 헌납신(獻納臣) 김일손, 전 현감신(縣監臣) 정여창 같은 사람은 그 가운데서 더욱 뛰어난 사람들입니다. 임금이 진실로 그 도를 믿고 그 말을 받아들였다면 양(陽)을 안으로 들이고 음(陰)을 밖으로 내쳐서, 군자의 도가 성장하고 소인의 도는 소멸되어 삼대의 정치를 오늘에 다시 볼 수 있었을 것이요, 순제(舜帝)의 훌륭한 신하가 다섯 사람이었던 그 정도에 그치지 않았을 것이며, 주(周) 무왕의 유능한 신하 열 사람도 또한 부인(婦人)에게 기대하지 않았을 것입니다. 신은 비록 만 가지에 한 가지도 닮은 것이 없지만 다행히 김종직의 문하에서 배울 기회를 얻어 음양과 선악의 대체의 경개(梗槪)는 들을 수 있었사온데, 근자에 조정에서 사람을 채용하고 정치하는 것을 눈으로 보니 불행한 일이 매우 심하여 장차 화를 예측하기 어렵겠습니다.>

정여해의 상소문은 여기에 그치지 않고 거침없이 무오사화를 일으킨 훈구대신들을 소인배로 몰아붙였다.

<강호에 숨어 살면서도 스스로 믿는 바가 있어 두려워하지 않았사온데, 뜻밖에도 여러 소인배들이 방자한 마음을 먹고 전하의 총명을 가리고 한 시대의 선량한 선비들을 원수처럼 여겨 일망타진할 계책을 세우고는 이네 사초의 글을 들어 온갖 수단으로 허위 날조함으로써 전하를 기만하여, 양을 음이라 하고 음을 양이라 하며 선을 악이라 하고 악을 선이라 하여 벼슬을 주고 빼앗는 일이 정당성을 잃고 상벌의 일이 도리에 어긋남을 면치 못하니 국가의 일이 장차 어느 곳에 정착하게 될 줄을 알겠습니까.>

이처럼 이어지는 격렬한 상소문의 끝은 연산군에게 정여해 자신의 목숨을 내놓는 것으로 마무리를 지었다.

<신은 타고난 자질이 졸렬 고루하고 학식이 천박하여 자신이 이 세상에 도움이 되지 못할 것을 알고 있기 때문에 스스로 영락하게 되어 질병을 치료하는 일을 달게 여기고 있습니다만 변변치 못한 '캄캄한 방안에서 노나라의 과부가 나라 일을 근심한 것처럼 신분에 지나친 마음만은 일찍이 하루도 잊지 않았사온데, 근자에 착한 선비들이 혹독한 형벌을 당하며 죽는 사태를 보게 되니 가만히 국가를 위해 통분하고 사회도덕을 위해 애통하고 유도를 위해 슬퍼하고 백성들을 위해 근심하며 충정(衷情)에서 우러나온 바를 병을 참고서 상소문을 엮어 함부로 나아가서 진달하옵니다.

전하께서 진실로 마음에 두시고 깊이 살피시어 그 한두 가지만 채용하시고 과단성 있는 정치를 행하시어 상벌과 사람을 임용하실 적에 미루어 쓰신다면 국가는 그 행복을 받을 것이요, 사회도덕은 그 융성함을 받을 것이요, 백성은 그 행복을 누릴 것입니다. 다만 전하의 살피심을 받지 못하여 외람되고 참람하다는 책망이나 죽이는 형벌을 당하더라도, 국가를 위하여 죽고 사회도덕을 위하여 죽고 유도를 위하여 죽고 백성을 위하여 죽는 것이니 다른 생각은 없이 마땅히 웃음을 머금고 땅속에 들어갈 것입니다.

신은 놀랍고 원통하여 울부짖고 싶으며 격하고 절박하기 그지없는 심정을 견디지 못하여 삼가 소를 받들어 올리면서 처벌을 기다립니다.>

정여해가 탄 소달구지는 보성을 지나 낙안 땅에서 잠시 멈추었다. 낙안 성문 밖을 지나는데 땅바닥에 앉아서 졸고 있던 포졸들이 달려와 소달구지 앞에 섰다.

"어디로 가는가."

"나으리께서는 순천으로 가고 있는 중입니다요."

"술 좀 있으면 떨어뜨려놓고 가슈."

"나으리께서 마실 약주밖에 없습니다요."

"그렇다면 잘 가슈."

형식적인 검문을 하던 포졸은 손까지 흔들며 돌아섰다. 정여해는 맥없이 웃으며 선돌에게 말했다.

"싱거운 놈이구나. 이제 한 식경만 더 가면 순천일 것이다."

그러나 능주부터 달구지를 끌어온 소가 생각보다 빨리 지쳤음으로 그들은 두어 식경이 지났을 무렵에야 순천에 도착했다. 순천 성문에 들어서 김굉필이 귀양살이 하는 적소를 묻자 모르는 사람이 없었다. 그만큼 김굉필은 유배 중인 신분임에도 불구하고 순천 사람들에게 존경을 받고 있었다. 댕기머리를 한 소년이 나타나 소달구지 앞에서 길라잡이를 해주기도 했다.

"나으리, 저기 초가가 한훤당 어르신이 머무시는 집이옵니다."

"그래, 너는 어디 사는 누구냐."

"순천에 사는 이(李)가이온데 한훤당 어르신께 글을 배우고자 합니다."

"허락을 받아 배우면 되지 않느냐."

"하오나 글을 배우게 되면 박복해진다고 집에서 배우지 못하게 합니다."

"네 아버지는 누구시냐."

"광(光)자, 준(俊)자로 벼슬을 뱀같이 징그럽게 여겼던 분입니다."

정여해는 소달구지를 멈추게 했다. 이광준이라 하면 자신이 성균관에서 진사시험을 볼 때 바로 옆자리에 앉았던 순천향교 교생의 이름이었다. 시험을 보다 갑자기 일어서더니 크게 웃으며 시험장에서 사라져버린 그를 정여해는 분명하게 기억했다.

"키가 거인처럼 크신 분이 아닌가."

"맞습니다. 저의 아버지는 키가 9척 장신이셨습니다."

"너의 아버지가 왜 벼슬길을 버렸는지 아느냐."

"알고 있습니다."

"그 이유가 무엇인가."

"진사시 시험관이 아버지에게 시험문제를 보여주고는 금품을 요구했다 합니다."

"그러셨을 것이다. 네 아버지를 지금 뵐 수 있느냐."

그러자 소년이 고개를 저었다.

"안될 까닭이라도 있느냐."

"그렇습니다."

"왜 그러느냐."

"아버지는 3년 전에 술병이 나 돌아가셨습니다. 아버지께서 유언으로 글을 배우지 말라 했습니다. 하오나 저는 글을 배우고 말겠습니다."

"글을 배우지 말라 하신 것도 깊은 뜻이 있느니라."

"나으리께서도 제가 글을 배우고자 하는 것이 못마땅하시옵니까."

"보거라. 글을 올바르게 배운 선비들이 어찌 되었는가를. 지금 모두 다 불행하지 않느냐."

"세상을 잘못 만났기 때문이 아니옵니까."

"허나 인간은 자기 뜻대로 세상을 만나고 안 만나고 할 수는 없다. 소인배들이 천도를 무너뜨리니 하늘과 땅이 막혀 세상이 어두워진 것이야."

"소인배들을 물리치면 될 것 아니옵니까."

"명민하구나. 유도(儒道)가 융성해져야 성군도 나오고 군자도 나올 것이야."

이윽고 정여해가 탄 소달구지는 김굉필의 적소(謫所)에 도착했고, 그때 김굉필은 마당가의 텃밭에서 김을 매고 있다가 정여해를 맞아들였다. 서로가 두 손을 맞잡고서 뜨거운 눈물을 잠시 흘렸다. 두 사람은 반가워 눈물을 흘리면서도 서로가 처한 현실이 안타깝고 기가 막혀 눈을 허공으로 돌리면서 헛웃음을 지었다.

"헛헛헛. 대유(大猷; 김굉필의 자), 얼마나 적적하고 고독하십니까. 그래도 건강하셔야 합니다. 살아 있는 것이 곧 희망입니다."

"중화(仲和; 정여해의 자), 병환이 깊어지면 어찌 하시려고 이렇게 먼 길을 나섰소. 어찌 하시려고. 헛헛헛."

두 사람은 방으로 들어가서도 한 동안 손을 잡고서 놓을 줄 몰랐다. 그러고 난 후 누가 먼저랄 것도 없이 한탄과 자조의 말을 주고받았다. 정여해는 그동안 누구에게도 꺼내지 못했던 말을 했다.

"옛날부터 소인들이 임금의 마음을 미혹하게 하고 현량(賢良)한 사람을 해친 일이 없지는 않았지만 어찌 오늘날과 같은 참혹한 일이 있었겠습니까."

"변고입니다. 화란입니다."

"군자를 받아들이고 소인을 물리치는 것은 하늘과 땅이 서로 통하게 되는 일이요, 소인을 받아들이고 군자를 물리치는 것은 하늘과 땅이 서로 막히는 일이 아닙니까."

"그러게 말입니다. 소인배들이 득세하여 천도가 막힌 캄캄한 시대입니다.

선돌이 개다리소반을 들고 들어왔다. 소반 위에는 능주에서 가져온 술과 반찬이 놓여 있었다. 술은 솔잎을 발효시켜 만든 약주였고, 안주 삼아 올린 반찬거리는 된장에 묻어두었던 매실짱아찌와 삭은 오이소박이였다. 서너 잔이 빠르게 오간 뒤 정여해가 소반에다 술을 묻힌 손가락 끝으로 시(詩)와 주(酒)를 쓰더니 연달아 즉흥시 두 수를 읊조렸다.

|

내 마음이 시에 부합하니

어느 곳인들 시를 읊조리지 않겠는가

가난과 질병이 나를 괴롭혀 나 또한 늙어가니

노년의 회포를 모두 시에 부치노라.

吾心契合合於詩

何處吟哦不以詩

貧病惱人人赤老

暮年懷抱盡輪詩

평생에 타고난 버릇이 술에 얽힌 것만은 아니지만

때로 시를 짓고는 문득 술잔을 기울이노라

시와 술은 서로 따라다니면서 원래 떠나지 않는 것

내 일찍이 시와 벗 삼았으니 어찌 술을 사양하랴.

平生性癖非關酒

時得新詩輒引酒

詩酒相隨元不離

我曾詩伴豈辭酒

"중화, 귀한 술과 맛있는 안주를 보니 매계(조위의 호)가 생각나는구려."

"매계도 이곳에 유배와 있습니까."

"매계의 적소도 지척에 있습니다. 그를 부르는 것이 어떠하겠습니까."

그러나 정여해는 김굉필의 제안을 거절했다.

"내가 이곳에 온 것은 두 가지 이유가 있소. 하나는 대유 형을 만나고 싶었고, 또 하나는 내 목숨을 내놓는 일이어서 대유 형과 마지막으로 상의하고 싶어 온 것이오."

정여해가 자신의 목숨을 내놓는다는 말에 김굉필은 술잔을 입으로 가져가다 말고 정여해를 뚫어지게 쳐다보았다. 순간 서늘한 긴장이 술상을 덮쳤다. 김굉필은 정여해의 심중을 간파한 듯 천천히 입을 열었다.<계속>

*[정찬주 연재소설] "하늘의 도"는 화순군 홈페이지와 동시에 연재됩니다.

☞ 화순군 홈페이지 바로가기

전체댓글 0