더니든 캠핑장에 도착해 텐트를 막 치고 나자 곧바로 비가 쏟아지기 시작했다. 조금만 더 늦었더라면 비 쫄딱 맞을 뻔했다. 남 섬은 북 섬에 비해 비가 별로 오지 않는다는 정보와 달리 하루걸러 비가 내렸다.

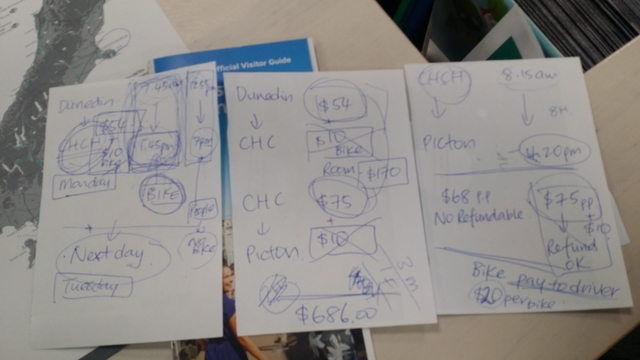

다음 날 나는 일행과 함께 관광 안내 센터를 찾아갔다. 이곳 더니든에서 픽턴으로 가는 교통수단과 그곳에서 배를 타고 웰링턴으로 건너가는 루트에 대해 물었다.

우선 지진 복구가 늦어져 지름길인 1번 국도로 갈 수 없어 레이크 섬너(Lake Sumner) 산악 지대를 넘어 돌아가야 할 상황이었다. 남은 일정과 도로 여건을 고려해 버스를 타고 이동하는 것에 대해 일행들의 동의를 구했다.

‘하지만 더니든에서 버스 기사님과 잘 협의해야 한다.’ 만일 당일 승객들이 많아 자전거를 싣지 못하면 출발 일자를 하루 더 연기하던가, 아니면 두 사람씩 나누어 따로 떠날 수도 있다고 했다. 안내 센터 여직원은 그럴 경우를 대비해 버스표를 변경할 수 있는 티켓으로 끊어줬다.

안내 센터를 나와 미리 인터 시티 버스 터미널을 답사했다. 더니든 중앙역 철로를 건너 외딴곳에 있었다. 미리 가보길 잘했다는 생각이 들었다.

‘쇄 콰르르, 쇄 콰르르.’ 밤새 강풍을 동반한 비가 내렸다. 캠핑장을 둘러싼 높은 나무들이 바람을 막아내느라 괴성을 질러댔다. 남태평양 파도가 밀려와 금방이라도 캠핑장을 덮칠 것만 같은 기분이 들었다.

‘따다다닥.’ 모래가 텐트 지붕을 마구 후려치는 듯이 주기적으로 빗줄기가 굵어졌다. 텐트가 강풍에 반쯤 쓰러졌다가는 다시 일어서기를 반복했다. 겁이 덜컥 났다. 이러다가 텐트 핀이라도 한 개 뽑히는 날이면 텐트가 통째로 날아가 버릴 게 분명했다. 지퍼를 한 뼘 내려 바깥을 내다보니 텐트가 부들부들 떨며 안간힘으로 버티고 있었다.

“벌써 4시 반이다. 이제 슬슬 일어나야겠다.” 머리맡에 휴대폰을 집어 들었다. 자는 둥 마는 둥 밤을 샜다.

“따끈한 물에 샤워부터 얼른 해요.” 추니가 말했다.

나는 더듬거려 우비를 꺼내 입고 샤워장으로 갔다. 첫 손님이라서 그런지 수도꼭지를 틀고 한참 동안 기다려서야 온수가 나왔다.

비가 그칠 것 같지 않았다. 오늘 아침 버스 예약을 해놨기 때문에 비를 맞으면서라도 출발해야 한다.

“어떡하죠. 비가 계속 내려서.” 추니가 말했다.

“그러게 말이야. 30분 뒤엔 텐트를 접어야 할 텐데 말이야.”

“옷 젖으면 안 되는데.”

“암튼 더 기다려봐야지 뭐.”

“저 아래 취사장으로 짐을 들고 가서 거기서 꾸려야 할 것 같아요.” 옆 텐트 붉은 전등이 켜지면서 만능 키의 목소리가 들렸다.

“비가 멈췄네요.” 추니가 말했다.

“어, 정말 멈췄다.” 거짓말 같았다.

각자 텐트를 둘둘 접어 가방에 넣고 자전거에 싣는 데 불과 10분도 채 걸리지 않았다.

우비를 입었다. 페달링 하는데 거추장스럽지 않도록 맨 아래 단추는 잠그지 않았다.

“6시예요. 출발합시다.” 아직 어두컴컴하다. 만능 키가 앞장서 캠핑장 정문 차단 막 옆을 비켜 나와 시내 도로로 접어들자마자 곧 다시 비가 쏟아지기 시작했다. 하지만 일단 출발하면 달릴 수 있으니 그다지 걱정되지 않았다.

빗줄기에 가로등이 희미하다. 횡단보도 앞에서 멈췄다. 빗길에 그려진 파랑 빨강 신호등 수채화가 내 자전거와 길게 이어졌다.

“달려라 청춘. 달려라.” 나도 모르게 소리쳤다.

“와∼, 신난다.” 모두들 한마디씩 외쳤다. 새벽 강풍을 헤치며 더니든 한복판을 달렸다. 달청 팀 깃발이 힘차게 펄럭였다.

전체댓글 0