전국에 풍류를 즐긴 곳은 많이 존재하고 있으나 전라북도에는 정읍 풍류의 본산인 아양정이 대표적인 곳으로 알려져 있다.

특히 전북의 대표적인 예인(藝人)으로 알려진 1917년 전북 정읍시 태인 출신 소란 김옥진의 춤 복원과 관련해 이를 재조명하는 학술대회가 열려 주목을 받았다.

■ 고혜선 대표 "12월 14일 춤사위 복원과 고증 발표회까지 진행"

권번문화예술원을 통해 예기들의 문화와 전통을 연구하는 국내 유일의 단체인 (사)한옥마을사람들이 14일 오후 2시 정읍 고택문화체험관에서 2018년 ‘정읍 풍류문화 아양계(풍류객의 모임) 연희’사업 일환으로 ‘정읍 풍류문화 일원 소란 김옥진의 춤에 대한 학술대회’를 개최했다.

고혜선 권번문화예술원 대표는 인사말을 통해 “정읍 고택문화체험관에 2007년 해체한 광주 권번의 상량문을 올리고 권번의 정체성을 찾기 위해 첫 걸음을 한지도 어느덧 세 해가 지났다”고 회고하고 “여러 문화예술인들의 도움으로 ‘정읍 풍류문화 아양계 연희’의 제2회 세미나 ‘정읍 풍류문화 일원, 소란 김옥진의 춤에 대한 학술대회’를 개최하게 됐다”며 우선 감사함을 전했다.

이어 “정경태 선생이 쓴 ‘국악보’의 ‘소란 김옥진’의 무보(舞譜)를 발견하고 그 기쁨은 이루 말할 수 없었다”며 “오는 12월 14일 춤사위 복원과 고증 발표회까지 진행할 계획”이라며 많은 관심과 참여를 부탁했다.

김세종 동국대학교 문화예술행정대학원 책임교수의 사회로 총 3부로 나눠 진행된 이번 학술대회는 1부에서 조석연 대전대학교 교수가 ‘정읍 풍류문화 소란 김옥진의 춤가락 연관성 고찰’ 주제로 발의했다.

조석연 교수는 “‘국악보’를 쓴 정경태 선생은 정가(正歌)의 대표적인 인물로 여러 예술 방명에 두각을 보였다”며 특히 “무용에도 관심을 가지고 29살 때 27살의 김소란으로부터 법무(검무, 승무, 한량무, 입춤, 굿거리, 살풀이 춤 등 기초가 되는 남무(男舞)를 가리킴)를 배워 고스란히 ‘국악보’에 남겨 두었다”며 훗날 호남춤의 기초가 되었다고 밝혔다.

조 교수는 이어 “김소란의 스승은 호남의 가장 대표적인 춤꾼인 정자선이다”이라며 “정자선은 전라북도에서 대대로 무업(巫業)을 이어온 무가출신으로 정읍, 이리(지금의 익산), 전주의 권번에서 기녀와 한량에게 춤을 지도했다”고 말했다.

또 “수제자인 김소란은 양성한 제자의 흔적이 보이지 않은 가운데 타 지역으로 이주해 작고했다고 전한다”고 밝히고 “김소란의 춤사위는 다행히 정경태의 ‘국악보’의 무보로 남겨져 복원할 수 있는 계기가 됐다”고 의미를 부여했다.

조 교수는 특히 “정읍풍류집단의 명단이 적힌 ‘역원명록(役員名錄)에 김소란도 이름을 올렸다”며 “풍류방은 후에 새로운 형태의 ’예기조합‘을 변화됐으며. 김소란 역시 정읍 ’예기조합‘에 소속돼 있었다”고 덧붙였다.

남상숙 전 전북대 교수는 질의를 통해 “정읍풍류 계보의 시조격인 정형인(김소란 스승인 정자선의 아들)이 정읍 풍류에서 속했으며 삼현육각을 연주했다는 점 등으로 김소란의 춤 반주음악과 정읍풍류의 연관성은 충분히 밝혀진 셈”이라고 강조했다.

■ 김소란에게 춤 배운 정경태 선생, 1955년에 국악보 편찬

2부에서는 이종숙 한국전통악무연구소장이 ‘소란 김옥진의 춤사위 복원에 대한 의미성 고찰’ 주제로 발의했다.

이종숙 소장은 우선 “김소란을 단독 연구할 자료가 보족하다”며 “정경태 선생이 남긴 김소란의 춤 무보를 기초로 실마리를 풀어가려 한다”고 말했다.

이 소장은 “정경태는 1944년 봄 신태인에 가서 ‘남무(南舞) 전공자 김소란으로부터 남무를 배웠다”며 “그는 자신이 배운 남무를 여름동안 무보로 작성한 후 1955년 전주고등학교에서 ’국악보‘를 편찬할 때 부록으로 함께 수록했다”고 밝혔다.

이어 남무 무보는 염불 15장단, 굿거리 27장단, 늦은타령 21장단, 자진타령 32장단으로 10분정도의 춤을 출 수 있도록 안무, 구성했다고 강조했다.

특히 “정경태의 남무 무보는 김소란의 춤에 실질적으로 접근할 수 있는 유일한 통로라는 점에서 매우 소중한 자료이자 정보다”고 덧붙였다.

이에 차명희 ‘김수악 춤’ 보존회장은 질의를 통해 “잊혀지고 사라질 뻔했던 김소란의 춤사위가 다시 빛을 보게 된다니 설렌다”며 감사함을 전했다.

이어 “검무에서 본격적으로 칼을 놀리는 장단은 모두 잦은타령에서 이뤄진다”고 지적하고 “그렇기 때문에 검무 동작은 잦은타령에서의 동작을 많이 사용한 것 같다”고 덧붙였다.

■ 독립된 작품으로써 새롭게 창작한 무용복식 착용에 무게

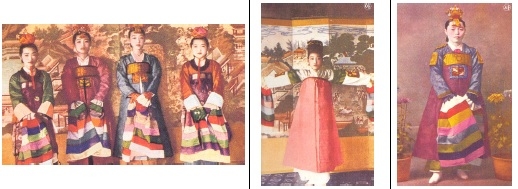

이어진 3부에서는 김지혜 전통복식디자이너가 ‘소란 김옥진 춤사위 복식의 고찰’ 주제로 발의했다.

김지혜 디자이너는 “김옥진의 춤사위 복식을 알 수 있는 자료로는 현재 국악보에 흑백으로 등사돼 있는 그림 자료가 유일하다”며 “의상의 색상 및 소재에 대해 확인할 수 있는 한계가 있다”고 아쉬움을 표했다.

김 디자이너는 “소란 김옥진의 춤사위 복식의 특징은 법무가 기본무 성격을 벗어나 독립된 작품으로써 그에 맞게 새롭게 창작한 무용복식이라는 관점과 근대 정읍지역 기생문화에서 받아들여 변형된 승무복식으로 보는 관점이 있다”고 주장했다.

이어 “지역적으로 다양한 형태의 승무가 있었다”며 “그에 따라 현재 전해오는 승무복식 형태 뿐 아니라 장삼을 착용하지 않은 형태의 승무복식도 착용했으리라 추측해본다”고 강조했다.

이에 김미진 성균관대학교 대학원 한국복식사 전공자는 질의를 통해 "조선 후기부터 현재까지 한국 전통 문화에 기생의 위상과 역할의 중요성을 언급하지 않을 수 없다"고 강조하고 “김소란의 복식이 승무의 변형된 형태라면, 지역별로 조금씩 특색 있게 달랐던 승무의 존재만큼 해당 복식의 차이도 있었을 것이라는 가정도 가능하다”고 밝혔다.

한편 지난 5월 18일 한옥마을사람들은 권번문화예술원에서 2018년 ‘정읍 풍류문화 아양계(풍류객의 모임) 연의’사업 일환으로 ‘정읍 풍류문화와 권번이 갖는 의미 제고’에 대한 제1차 세미나를 개최했다.

전체댓글 0