지난 8월 28일, 호주 플린더스 병원의 로렐 호스피스 병동. 한 환자가 부엌에서 음식을 조리해 먹고 있었다. 응접실에는 자원봉사자와 환자 가족들이 '아버지의 날(9월 첫째 주 일요일)'을 준비하고 있었다. 환자가 키우는 강아지 한 마리가 꼬리를 살랑이며 병동을 돌아다녔다. 환자가 마지막 생을 반려 동물과 함께할 수 있게 병원 측에서 배려한 것이다.

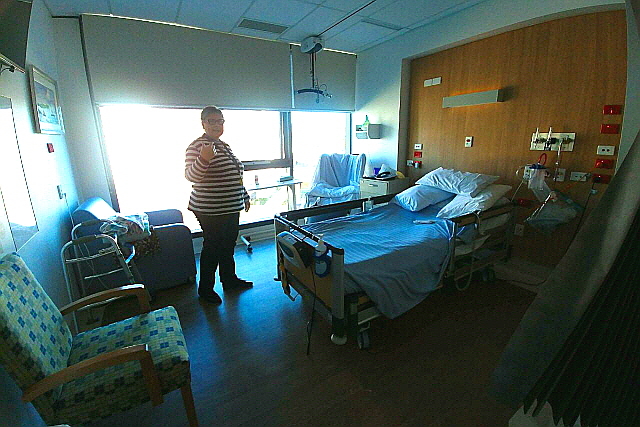

이 호스피스는 옥상 정원과 부엌, 마사지실, 면회 공간을 갖추고 있다. 환자들이 생애 마지막을 보내는 병동은 모두 1인실로 이뤄졌다. 플린더스 병원뿐만이 아니다. 호주는 공공 병원에서 임종기 환자에게 가급적이면 1인실을 무상으로 제공하는 것이 원칙이다. 4인실이 기준인 한국과는 달리, 호주에서 새로 생기는 병원은 1인실로 짓는 추세인 덕분이다. 가족들끼리 조용한 임종을 맞이하고자 1인실을 이용하려면 환자가 20만 원~50만 원까지 부담해야 하는 한국과 다른 점이다.

15병상 규모의 호스피스 병동에는 간호사 총 35명이 일하고 있다. 10명은 '커뮤니티 케어'를 위해 지역에서 상담을 담당하고, 나머지 간호사 25명이 3교대제로 일하며 환자를 돌본다. 한국의 두 배 정도의 간호 인력이 24시간 돌봄을 제공하는 셈이다. 의료 질이 떨어질 걱정도 없다. 호주에서는 대부분 공공 종합병원이 호스피스 병동을 운영하기에, 호스피스 병동에 있으면서 종합병원을 오가는 말기 환자에게 자문 진료를 제공하는 호스피스 완화 의학 전담 의사를 배치한다.

이 병동 완화 의료 간호사인 헬렌 워커(Helen Walker) 씨는 이렇게 말했다.

"환자가 최대한 자기 집처럼 편안하게 지내도록 하는 게 우리의 목표이지요."

호주 정부는 고령화 시대를 맞이해 2006년부터 일찌감치 임종기 돌봄에 대한 준비를 하고 있다. 현재 호주 국민 3분의 2는 75세~95세에 임종을 맞이하고, 그 중 70%는 예측할 수 있는 임종이다. 호주 연방 정부는 앞으로 25년간 매년 호주 국민의 임종 숫자가 지금보다 두 배가 넘어갈 것으로 예측했다. 2013년부터 호주 공공 기관인 '안전하고 질 높은 환자 돌봄을 위한 호주위원회'(Australian Commission on Safety and Quality in Health Care)가 '질 좋은 임종 돌봄을 위한 사회적 합의안'을 만든 이유다.

호주 정부가 채택한 사회적 합의안의 핵심은 간단하다. '환자 중심적인 돌봄'을 제공하자는 것이 제1의 원칙이다. 둘째가 한 환자의 죽음을 맞이하기 위해 의료진과 사회복지사, 지역 사회 간에 협업해야 한다는 것이다. 의료진은 환자와 죽음에 대해 의사소통하고 적절한 생애 말기 돌봄을 제공하며, 환자의 통증을 적절히 조절해야 한다. 정부는 생애 말기 돌봄에 대한 적절한 정책을 펼치고, 생애 말기 돌봄에 대해 모든 의료진을 훈련시켜야 한다.

이 사회적 합의안은 2019년부터 전체 국가에 적용된다. 여기서 끝이 아니다. 호주 정부는 환자와 의료진 사후 평가를 통해 합의안을 매년 수정해 나갈 계획이다. 지난 8월 30일 시드니에서 만난 호주위원회 연구원인 앤지 달리(angie dalli) 씨는 이 합의안을 한마디로 요약하면 '환자 맞춤형 모델'이라고 설명했다.

"호주는 다문화 사회라서 임종 문화가 다 달라요. 병원마다 호스피스 병동이 다 있어서 환자 특성과 문화에 따라 다른 서비스를 제공합니다. 임종기에 전체 가족이 와서 경건하게 추모하는 문화도 있고, 바비큐 파티를 하며 축제 분위기로 임종을 맞이하는 문화도 있죠. 2016년 제 아버지가 리버풀 병원에서 돌아가셨을 때, 아버지는 키우던 개와 작별하고 싶어하셨어요. '개를 병원으로 데려 와서 작별 인사해도 돼요?'라고 물으니 병원에서 '당연하죠'라고 했죠."

양질의 '환자 맞춤형 모델'을 가능하게 하는 것은 호주의 의료 시스템이다. 호주는 조세 기반의 '메디케어'라는 무상 의료 시스템을 기반으로 한다. 전체의 69.5%가 공공 병상이고, 공공 병원을 이용하는 한 거의 무상 의료다. 병원에 오면 환자와 의사가 보통 10분~15분 정도 상담할 수 있고, 메디케어가 이를 보장한다. 일차 의료에서는 주치의 제도가 의료 자원을 배분하고 조정하는 역할(care coordinator)을 하고 있다. 환자들은 자신의 '임종 계획'에 대해 의사와 자유롭게 상담하는 분위기다.

"의사가 환자에게 '죽어도 괜찮다'고 말해도 괜찮아"

자문형 호스피스를 담당하는 김대균 가톨릭대학교 인천성모병원 가정의학과 교수는 "한국은 환자가 자신이 말기 상태에 있다는 것을 인지하고 동의해야만 급성기 병동에서의 호스피스 완화 의료적인 돌봄을 받을 수 있는데, 환자 가족들이 환자에게 정확한 병의 상태와 죽음이 가까워졌음을 알리지 못하게 하는 경우에는 호스피스를 이용하는 길 자체가 막혀서 안타깝다"고 말했다.

킴 데버리(Kim Devery) 플린더스 대학 간호대학교 교수는 환자와 의료진이 임종 계획을 적극적으로 세워야 한다고 독려한다. 데버리 교수는 "젊은 인턴 의사들에게 '생애 말기'가 언제냐고 물으면 죽기 하루이틀 전이라고 답한다"며 "하지만 만약 환자가 죽기 1~2년 전부터 '생애 말기 돌봄'을 준비한다면, 환자들이 무엇을 할지 선택할 폭이 넓어진다"고 말했다. 마지막 생을 어떻게 보낼지에 대한 '환자의 선택권'을 보장하기 위해서라도, 의료진과 환자 간의 임종에 대한 소통이 중요하다는 것이다.

킴 데버리 교수는 '완화 의료'를 환자에 대한 포기로 받아들이는 문화도 개선해야 한다고 조언했다.

"죽음은 인생의 일반적인 과정입니다. 의사가 환자에게 이렇게 말해줘도 좋습니다. '죽어도 괜찮아요. 죽음은 자연스러운 것이에요. 당신이 꼭 죽음에 맞서 싸울 필요는 없습니다. 그러므로 무익한 연명 의료가 있다면 '안 받겠다'고 말해도 괜찮습니다."

호스피스(hospice)

악성 질환에 걸려서 치유의 가능성이 없고, 진행된 상태 또는 말기 상태에 있는 환자와 그 가족이 죽을 때까지 남겨진 시간의 의미를 발견해서, 그 시간을 충실히 살아가도록 배려하는 광범위한 치료를 호스피스 케어라고 한다. 이런 케어는 집이나 입원해서 행할 수 있는데, 이를 위한 특별한 시설을 호스피스라고도 한다. 이 말은 원래 순례자의 숙박소를 의미했다. 또한 호스피스 케어를 보급하는 운동을 호스피스 운동이라고 하는데, 호스피스 운동은 당초 유럽에서 전개되었다. - <네이버 지식백과> 종교학대사전 中

전체댓글 0