충남의 주력산업인 IT산업의 경쟁력 유지를 위해서는 시스템 반도체 육성과 융・복합기술 개발 등 IT산업 고도화와 인프라 구축 및 정주환경 개선 등 IT 관련 투자환경 개선, 인도 및 ASEAN 국가 등으로의 수출시장 다변화 등이 필요한 것으로 분석됐다.

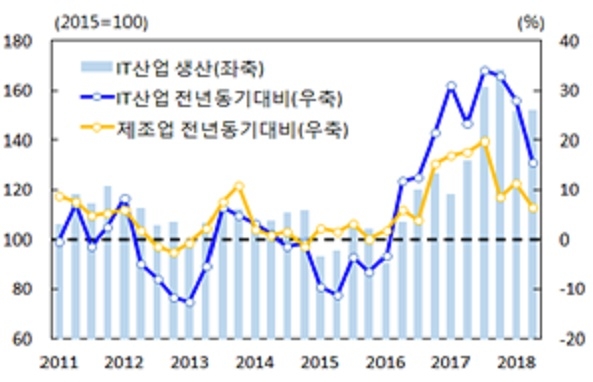

충남 IT산업은 반도체와 디스플레이를 중심으로 지역 주력산업 중 가장 큰 비중을 차지하고 있는데, 제조업 생산의 21.4%(2016년), 수출의 69.1%(2017년)를 차지하고 있다.

충남 IT산업 종사자 수는 422개 업체에 총 4만423명(2015년)으로 지역 주력산업 중 가장 많으며, 근로자는 대부분 디스플레이(2만 4542명, 60.7%)와 반도체(1만 204명, 25.2%) 업종에 종사한다.

IT산업 사업체는 대부분 수도권과 인접한 천안(267개), 아산(126개)에 위치해 있다.

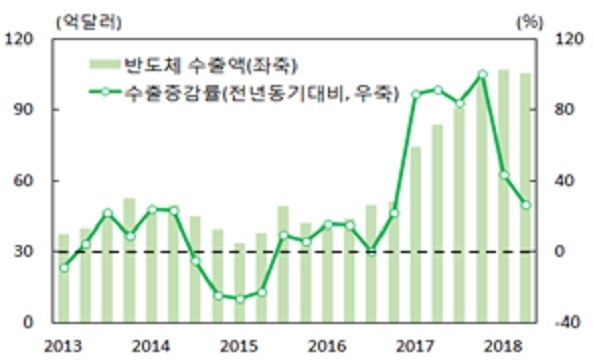

한국은행 대전충남본부의 배준성-김부경 과장이 공동 작성한 ‘충남 IT산업 현황 및 잠재리스크 점검 – 반도체 및 디스플레이를 중심으로’를 보면, 충남 IT산업 생산 증가율은 점차 축소돼 2/4분기 중에 15.5%로 둔화됐고, 수출도 디스플레이 분야에서 금년부터 감소로 전환됐다.

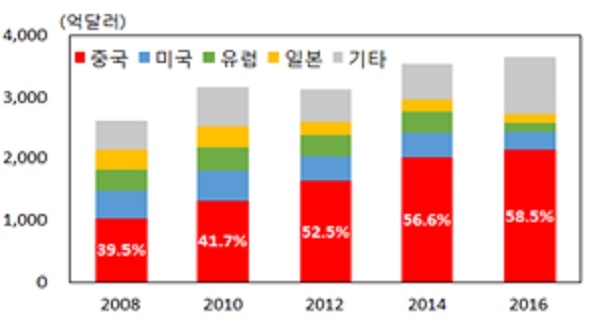

충남 IT산업의 반도체 수출에서 중국과 홍콩이 차지하는 비율은 67.8%, 디스플레이도 42.6% 차지할 만큼 편중돼 있다.

중화권 및 베트남 이외의 신흥시장국과 선진국으로의 수출 비중은 미미한 실정이다.

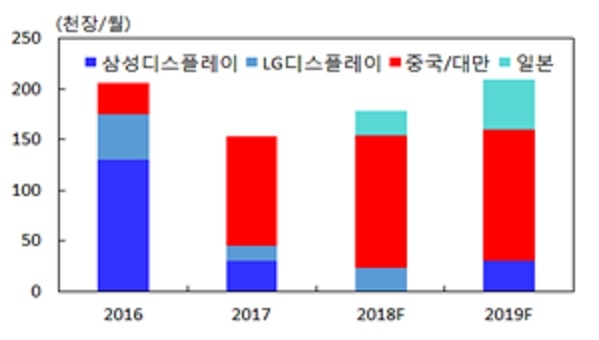

충남 IT산업은 중국의 대규모 투자 및 기술추격, 미・중 통상갈등 심화, 낮은 부가가치 등의 리스크도 지니고 있다.

이 펀드를 통해 3개의 메모리 반도체 공장을 신규 설립해 금년 하반기부터 낸드플래시, D램 등의 제품을 양산할 예정이다.

미‧중 통상갈등 심화에 따른 미국의 중국에 대한 고율관세 부과도 대중 수출비중이 높은 충남 반도체 및 디스플레이 산업에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 크다.

충남 전체 및 충남 IT산업의 대중 수출비중이 각각 52.0%, 58.3%를 차지하는 가운데 이중 중간재 수출 비중은 각각 87.9%, 84.5%에 달한다.

중국의 대미수출은 전체 수출의 18.9% (2017년 기준)를 차지하고 있어 미・중 통상갈등 심화로 중국의 대미수출이 감소할 경우, 이는 충남 중간재 수출의 대부분을 차지하는 IT제품의 대중수출 감소로 이어질 우려가 높다,

대중 중간재 수출중 IT산업의 비중은 약 74.6%인데 반도체 부문이 64.8%를 차지하고 있다.

중국의 대규모 IT산업 투자를 통한 기술추격 및 시장잠식에 대응하고 부가가치가 낮은 산업구조를 개선하기 위해 충남지역 IT산업의 고도화가 요구된다.

시스템 반도체 시장은 메모리 반도체에 비해 안정적 수급여건을 갖추고 있어 공급과잉 등의 리스크가 상대적으로 낮은 데다 IoT, 인공지능 등의 분야에서 수요가 지속될 것으로 전망된다.

디스플레이 분야는 품목의 전환(LCD→OLED)을 지속하는 가운데 융・복합 기술 개발을 통해 신시장을 개척하면서 주력품목의 다변화가 요구된다.

융・복합 기술이 적용된 차량용 디스플레이 시장은 2017년 116억달러에서 2022년 208억달러로 약 2배가량 성장할 것으로 전망된다.

충남지역에 우수한 IT관련 기업을 유치하고 이들 기업의 과감한 투자를 통한 경쟁력 향상을 유도하기 위해서는 관련 인프라 구축과 정주환경 개선 등이 선행되어야한다.

반도체 인프라를 정비하고 R&D 집적지구를 개발해 시스템 반도체 산업의 핵심공정에 해당하는 팹리스(Fabless) 기업 유치에 적극 노력할 필요가 있다.

기술력 있는 중소벤처기업 중심으로 팹리스 기업을 유치할 경우 충남지역 반도체 산업내 대기업-중소기업간 협업생태계 조성에도 도움이 될 것으로 기대된다.

미・중 통상갈등 등 보호무역으로 인한 잠재리스크를 줄여나가기 위해 한국기업의 새로운 생산기지이자 소비시장으로 부상하고 있는 인도 및 ASEAN 국가 등으로의 수출 다변화를 도모해야한다.

인도와 인도네시아는 세계적으로 거대시장이 형성된 데다 최근 비교적 높은 성장률(약 5~7%)을 유지하고 있다.

구매력으로 측정한 GDP(2017년) 규모는 9.5조달러(인도)와 3.2조달러(인도네시아)에 달한다.

전체댓글 0