성별, 장애, 종교, 나이, 학력, 출신지역, 성정체성, 빈부, 고용형태, 국적, 인종 등... 이렇게 많은 차별의 이유 중 하나도 해당하지 않는다고 말할 사람은 얼마나 될까?

누구나 늙는다. 누구나 다칠 수 있고, 해고될 수 있고, 가난해질 수 있다. 모두가 공부를 잘하지는 않는다. 태어난 곳과 말투, 생김새는 어쩔 수 없다. 자식과 손주가 어떻게 태어나는지도 영역 밖의 일이다. 누구나 소수자일 수 있다는 얘기다. 그리고 차별을 받을 수 있다는 말이다. 차별이 상대성에서 발생한다면, 차별금지법은 소수를 위한 법이 아니라 다수를 위한 법일 수 있다.

일각에서는 이 법을 '동성애법'으로 낙인 찍는다. 사실 세 번의 입법 실패도, 네 번째 발의가 국회에 발 묶여 있는 이유도 여기에 있다. 국회의원들은 종교 단체의 압력을 무시하지 못한다. 소신은 표계산 다음 문제다. 그들은 더 많은 이들을 위한 법의 제정보다 일부에서 성소수자를 인정하지 않으려는 문제가 왜 더 우선시되고 있는지에 대해 설명하지 못한다.

차별을 금지시키지 않는다는 것은 차별을 용인한다는 말이 된다. '용인'이 지나치다면, 침묵이나 회피라고 말해야 할까? 선진국의 축포가 반가운만큼 생각은 많아져야 한다. 한국도 빠르게 새롭고 다양한 문화들의 충돌을 대비해야 하는 사회로 가고 있다.

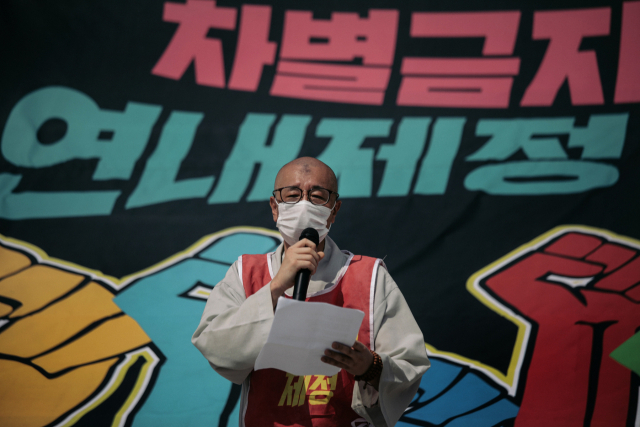

2007년 시작된 차별금지법 제정 시도는 이미 세번의 고배를 마셨다. 올해 6월 발의가 네 번째다. 이 법의 연내 제정을 촉구하는 오체투지가 9박 10일간의 여정을 마쳤다. 땅에 찧느라 흙 묻은 이마가 내내 눈에 들어왔다. 이날의 풍경을 사진에 담았다.

전체댓글 0