2021년 5월 5일, 맑음

오늘따라 주위가 시끄럽다. 사람들의 얼굴이 울그락푸르락하다. 한숨을 쉬다 저쪽을 노려보다 고개를 휙 휙 돌린다. 극우단체의 한심한 말들을 흘려 듣지 못하고 귀에 담아둔 모양이다. 수요일 정오를 기억하고 찾아와 주는 사람들의 찡그린 얼굴이 미안하고도 고맙다. 그러다 가만 생각했다. 왜 저 말 같지 않은 소리들이 낯설지만은 않은 것일까?

이제와 생각하니 오래 전에도 그랬다. 그 시절 세상은 수근댔다. 남의 일이었다. 겪지 못해 알지 못하는 일들을 쉽게들 말했다. 나라가 지키지 못해 끌려갔던 사람들이 손가락질 받았다. 자랑도 아니니 그냥 조용히 살라고 말하는 사람이 많았다. 그래서였을까. 해방이 됐지만 고국으로 돌아오지 않고 중국에 정착한 위안부들이 많았다. 혼인하지 않고 평생 혼자 지낸 이들도 있었다. 사람들은 '정신대' 얘기를 소리 낮춰 했고 그 존재를 내놓고 말하지 않았다. 그 시절, 역사를 잘 몰라서, 먹고 살기 어렵고 깊이 생각할 여유가 없어서 그랬을거라 생각하면서도 그 이웃들의 수근거림은 늘 안타깝고 아팠다. 불편하지만 그런 시절이 있었다. 아닌가?

일본의 우경화는 노골적이고 이 나라 법원은 글자 안에 갇혀 있다. 램지어 사태도, 나눔의집 분란도 무엇하나 반가운 소식이 없다. 그 중에서 유독 참기 어려웠던 것은 아이들에게 왜 나쁜 역사를 가르치느냐는 언설이었다. 그렇게 간단히 찢어내는 것이 역사였던가? 그렇다면 우리가 일본과 무엇이 다른가? 참혹한 시대를 겪어보지 않았다고 해서 그 시대에 대해 함부로 말해도 되는 것은 아니다. 아픔은 변하지 않는다. 천박하고 허황된 말들로 바꿀 수 있는 것이 아니다.

수요시위도 어느덧 30년이다. 며칠 전 또 한 명의 할머니가 세상을 떠났다. 이제 14명이라고 한다. 세월이 참 야속하다.

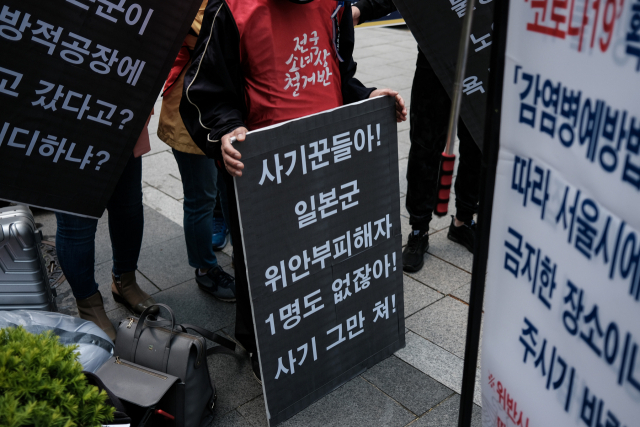

5일, 수요시위가 1490차를 맞았다. 앞서 2일 윤 모 할머니가 93세를 일기로 세상을 떠났다. 친일 극우 단체는 '소녀상 철거'와 '일본군 위안부설 날조'를 주장하며 방해 집회를 열었다. "위안부는 1명도 없고 모두 사기"라고 하더니 "아이들에게 부끄러운 역사를 가르쳐서는 안된다"고도 했다. 고령의 생존자들은 이날 자리에 나오지 못했다. 당사자가 자리에 있었다면 어떤 마음이었을까? 알 수는 없지만 그 심정을 떠올려봤다. 눈 한 번 감지 않고 꼿꼿이 앉아 있는 소녀상의 입을 빌었다. 이 날의 풍경이다.

전체댓글 0