안녕하세요. 동네의사 야옹 선생입니다.

나이가 마흔이 넘어가면서 조금씩 몸 어딘가에 이상이 생깁니다. 어느 날부터 허리가 아프기 시작하더니, 작년부터는 목 디스크 탈출 때문에 팔이 저리기 시작해서 병원 모니터를 죄다 높였습니다. 최근에는 족저근막염이 생겨서 아침에 일어나서 걸을 때 양쪽 발바닥이 전기충격기를 갖다 댄 것처럼 찌릿합니다. 혈액검사를 하면 콜레스테롤도 약간 올라가 있고, 눈도 약간 침침해지는 것 같습니다. 친구들을 만나 서로 아픈 것을 자랑하다보면 시간이 눈 깜박할 새 지나갑니다.

몇 년 전까지만 해도 어르신이 병원에 나오셔서 "몰러~ 안 아픈 데가 없어, 온 몸이 다 아퍼~" 이러시면 속으로 '엄살이 심하시네~' 했었는데, 이제는 200프로 이해가 됩니다.

햇병아리 의사 시절 어르신들을 진료하며 당황했던 기억이 납니다.

이렇게 여쭤보면, "아픈 곳이 없긴 왜 없어!" 하는 말과 함께 몇 십 년의 병력이 줄줄 쏟아져 나오지요. 당뇨는 삼십년, 허리는 십오년, 무릎은 오년, 심장은 1년 이런 식입니다. 인생에서 병 없이 살아온 시간보다 질병과 살아온 시간이 더 긴 분들이 많죠. 종합병원에서 적어도 대여섯개 과가 협진해야 할 환자가 앞에 앉아 있으니 햇병아리 의사는 어찌할 바 모르고 입이 떡 벌어질 수밖에 없습니다.

지금이야 어르신들의 화려한 병력에 기죽지 않고, "아이고, 그러셨구나~ 그래서 오늘은 뭐땀시 오셨대유?" 이렇게 너스레도 떨 줄 압니다.

어느 날엔 병원에 오신 어르신이 허리가 아프고 팔이 저리다 하시기에 "아이고, 어르신 저도 그런데, 우리 똑같네요~동지네, 동지!" 했다가 한바탕 같이 웃었던 기억도 납니다.

어르신들이 입에 달고 계신 말 중에 "아이고, 허리야, 다리야, 기운 없어~ 삭신이야~" 이외 "이제 갈 때가 됐나벼~"도 있습니다.

심장 판막증으로 큰 수술도 하시고 조금만 걸으면 숨이 찬 80대 어르신이 계십니다.

이렇게 자꾸 어딜 가야겠다고 하는 어르신들에게 젊은 의사가 어떻게 말씀드려야 할지 몰랐던 때도 있었죠. 그 말 그대로 받아들이고 편히 가실 수 있게 도와드리겠다고 해야 할지, 가지 말라고 붙잡아야 할지, 못 들은 척 넘겨야 할지...

몇 년 전 폐암으로 수술을 받으시고 수술 부위 피부가 제대로 아물지 않아 흉벽 안쪽으로 큰 구멍이 생긴 어르신이 계십니다. 구멍에서 계속 진물이 나오고 간혹 고름이나 피가 나오기도 해서 매일 소독을 받으러 진료실을 찾으십니다. 벌써 2년이 넘게 매일매일 저와 아침 인사를 나누는 분이시죠. 간혹 몸 상태가 안 좋아서 진료실에 오지 못하실 때는 가정간호를 통해 소독을 해 드리기도 합니다.

코로나 19가 확산되기 시작했던 어느 날, 소독을 하면서 이런저런 얘기를 나누는데, 문득 이러십니다.

평소 같았으면

이 말이 자동적으로 튀어 나와야 하는데 그날은 그러질 못했습니다. 그 말 속의 진심이 느껴졌기 때문일까요. 섣부른 말이 오히려 그분에게 상처가 줄 것만 같았습니다. 그래서 대신 이렇게 말씀드려 봅니다.

가만히 듣고 계시던 어르신은

하십니다.

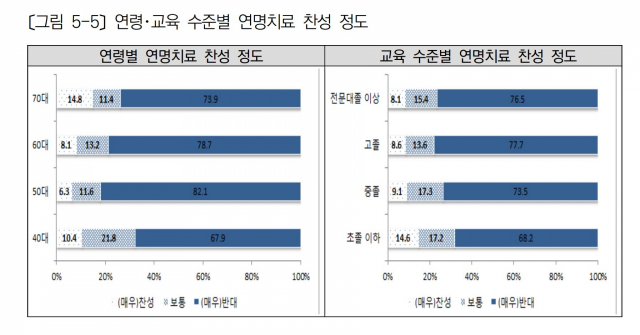

2018년 한국보건사회 연구소에서 발행한 '웰다잉을 위한 제도적 기반 마련 방안' 보고서를 보면 어르신들일수록 죽음을 실체로 느끼고 오히려 삶에 대한 의지를 강하게 느끼는 경우가 많다고 합니다. 인공호흡기 사용과 같은 연명치료에 찬성하는 비율이 70대 이상에서 가장 높은 것도 비슷한 맥락인 듯합니다.

어르신들이라고 삶이 싫을 리가 있겠습니까. 다만 몸이 아프고, 외롭고, 가족들에게 짐이 될까 봐 자꾸 어딜 가야겠다고 하는 게 분명한 것 같습니다. 누구나 나이가 들지만, 늙어가는 것은 싫어하고, 누구나 노인이 되어 죽음 앞에 서야 하지만 그것에 담담한 사람이 많지 않은 것 같습니다.

그래서 어르신들이 이제 죽을 때가 됐다고 하시거나, 저세상으로 가야겠다는 말에는 다른 이들에게 부담을 주고 싶지 않은 미안한 마음과 누군가에게 그렇지 않다는 말을 듣고 싶은 의지가 섞여 있습니다. 적어도 사람을 살리는 의사라면 죽겠다는 말에 그러시라고 하지는 않을 테니까요. 그래서 변변치 않은 저는 그분의 나이를 되돌리지는 못해도 그 마음에는 응해보려고 합니다.

전체댓글 0