결혼 3년 만에 시험관 시술로 힘들게 가졌던 첫 아기를 출산한지 4시간 만에 떠나보내야만 했던 엄마의 사연이 알려지면서 주위를 안타깝게 하고 있다.

열 달 동안 소중히 품은 아기를 젖 한번 못 물려보지 못한 채 떠나보내야 했던 산모는 분만 과정에서 의료사고가 있었다고 주장하며 진상규명을 촉구했다.

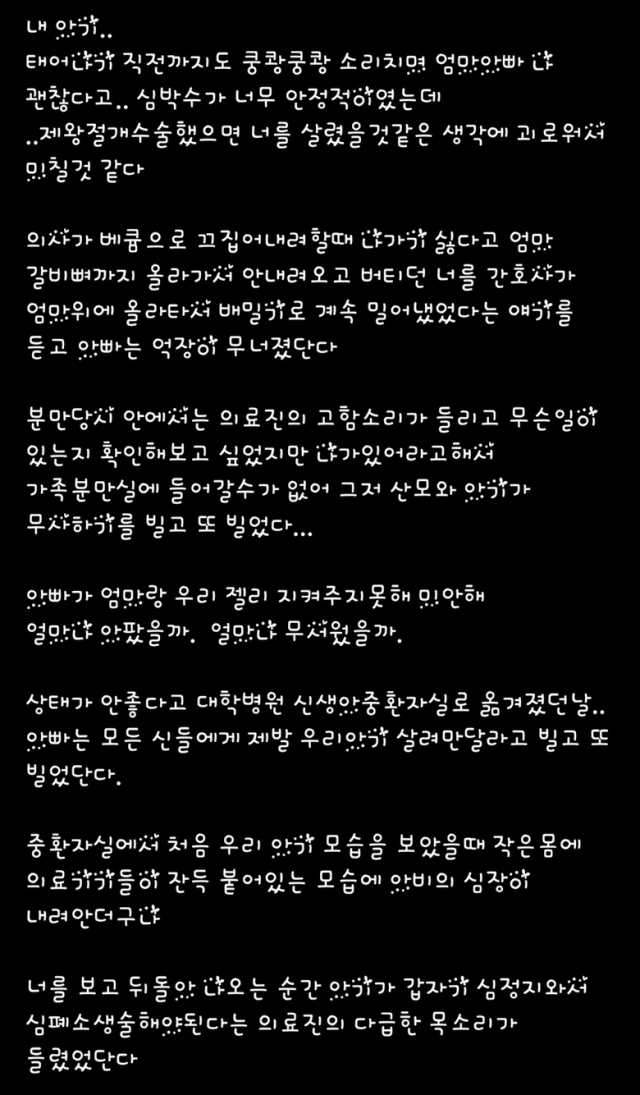

<프레시안>은 7일 오전 산모 김모(36) 씨를 만나 진행한 인터뷰에서 그 날의 이야기를 들어볼 수 있었다. 김 씨는 먼저 떠나보낸 딸을 떠올리며 "너무나 원하던 첫 아기였기 때문에 더 마음이 아프다"며 "출산한 아기의 모습도 숨진 뒤에야 본게 처음이자 마지막이었다"고 말문을 열었다.

김 씨의 출산 예정일은 올해 7월 6일. 하지만 6월 20일 병원 측에서 담당 의사는 유도분만을 권유했고 첫 아기였던 만큼 신중했던 김 씨는 결국 유도분만을 하기로 했다. 당시 김 씨는 "4년 전 진단받은 허리디스크로 상태가 안 좋아서 제왕절개를 해야되지 않느냐고 여쭤봤지만 담당 의사는 자연분만을 충분히 할 수 있다고 유도분만을 해 출산하자 했다"고 말했다.

그러고 나서 사고 당일인 6월 22일. 김 씨는 해당 산부인과 병원에서 분만촉진제를 맞고 진통이 와 유도분만에 들어갔다. 김 씨는 "5시간이 지나 탈진을 느껴 재왕절개를 요청했지만 병원 측은 사전에 어떠한 설명이나 동의가 없이 흡입기계를 넣고 배밀기를 시작했다"며 "진짜 이대로 내가 죽을 수도 있겠다는 생각도 들었다"고 설명했다.

이어 김 씨는 "아기 머리가 나온 뒤 계속 잡아 당기고 돌린 끝에야 오후 1시 3분쯤 출산했지만 아기는 전혀 울지 않았을 뿐더러 의료진들은 아기를 보여주지도 않고 저를 수면마취시켰다"며 "이후 아기가 상태가 좋지 않다며 대학병원으로 옮겼고 오후 5시 20분쯤 아기는 사망 판정을 받았다"고 덧붙였다.

김 씨는 그 날의 기억을 떠올리며 "누워 있는 아기는 저를 너무나도 많이 닮아 있었고 저는 아기를 보내고 한동안 거울을 보기가 너무 두려워 하루하루가 지옥이었다"며 "그때 저희 아기의 모습은 목에는 졸린 듯한 얇은 두 줄의 빨간 피멍자국이 있었고 얼굴은 많이 부어 있는 상태였다"고 눈시울을 붉혔다.

특히 김 씨는 병원 측의 기록이 잘 못 됐다고 주장했다. 출생증명서에 아기 신체는 물론 건강 상태가 양호했다고 되어 있었고 애초 측정한 몸무게도 크게 달랐던 것이다. 초음파 검진했을 당시 아기의 몸무게는 3.3kg이었지만 실제로는 4.5kg으로 1.2kg정도 차이가 났다.

이후 병원 측은 과실은 일절 없었다고 반박했다. 병원 측은 공식 입장을 통해 "산모의 재왕절개 요구가 전혀 없었고 출산과 대학병원 이송도 절차대로 했다"며 "이 사안은 견갑난산이라는 1% 미만의 난산과정에서 신속한 분만을 했고 아기를 응급처치 후 대학병원에 즉시 이송해 대학병원에서 아기가 사망한 경우다"고 해명했다.

이와 같은 소식을 김 씨는 주변 지인들을 통해 알게됐다고 말했다. 김 씨는 "입장문이 홈페이지에 올라 온지 몰랐고 견갑난산이라는 사실도 입장문을 보고 나서 알게됐다"며 "병원에서 정확한 검사만 이뤄졌어도 제왕절개를 시행했고 지금쯤 아기는 제 옆에서 행복한 하루를 맞이하고 있었을 것이다"고 토로했다.

김 씨는 "국립과학수사연구원에 부검 결과도 의료 과실에 무게를 두고 있지만 아직도 병원 측은 진정한 사과는 커녕 억울하다는 입장이다"며 "더 이상 의료사고가 발생하지 않고 억울한 죽음이 없도록 병원 수술실 CCTV 설치가 의무화돼 강력한 대응 법안이 마련되야 한다"고 강조했다.

현재 김 씨는 청와대 국민청원을 준비 중으로 일주일 뒤 청원이 종료되는 대로 소송을 진행할 예정이라고 말했다. 그는 "청원을 시작한 이유가 그 전에도 이런 의료사고가 많았고 의사들도 조금이라도 경각심을 가지고 두 번 다시 이런 사고가 재발하지 않았으면 해서 올렸다"고 덧붙였다.

한편 해당 청원은 이날 오후 5시 기준 19만255명 이상이 동의했고 오는 15일 마감이 된다. 남은 일주일 동안 20만명 이상이 동의하면 정부, 청와대 관계자가 답변을 하게 된다. 경찰은 외부 의료 전문가에게 부검감정서에 대한 의견을 들은 뒤 처벌 여부를 결정할 방침이다.

전체댓글 0