‘조용병 회장님’ 이름이 내걸린 기사가 네이버에서 1시간 만에 종적을 감췄다. 9월 중순, 출근 시간에 벌어진 일이다. <네이버><다음> 등 포털사이트에 풀렸던 조용병 신한금융지주 회장 기사를 누군가 흔적없이 없애버렸다.

인터넷 주소를 클릭해도 먹통이었다. '관리자가 검토 중인 기사'라는 팝업 창이 기사 대신 떴다.

A 언론사에서 일하는 최수아(가명) 기자가 겪은 일이다. 채용 비리 사건 피고인 조용병 신한금융지주 회장에 대해 기사를 썼다가 최근 기사가 여러 번 삭제되는 수모를 겪었다. <셜록>의 '은행권의 '정유라' 그들은 왜 당당한가' 기획을 최 기자가 보강 취재해 내보낸 기사였다.

신한은행 채용비리 1심 판결문을 확보해 사실확인 절차를 거쳐 보도했다. 최 기자가 생각했을 때 데스크는 유독 신한 관련 기사에는 다른 잣대를 들이댔다. 다른 기사는 아무 탈 없이 네이버에 올라가는데, 조용병 회장 혹은 신한은행 채용 비리 관련 기사는 달랐다.

올리기만 하면, 지워지기 일쑤였다. '신한 기사 실종 사태'를 두 번 겪자, 최 기자는 더 이상 두고 볼 수 없었다. 광고국장에게 직접 전화를 걸어 기사를 포털사이트에서 없애도록 요구한 사람이 누군지, 삭제한 이유가 뭔지 묻기로 했다.

최 기자가 편집국장이 아닌 광고국장에게 전화를 건 것은 A 언론사의 독특한 시스템 때문이다. A 언론사에서는 오래전부터 편집국장이 아닌 광고국장이 기사의 생사여탈권을 쥐고 있다.

예상대로 기사를 포털사이트에서 없앤 것은 광고국이었다. 광고국장은 격양된 목소리의 최 기자에게 "먹고 살려고 하다보니 어쩔 수 없이 그랬다"면서 이해해 달라는 말을 반복했다.

'셜록'이란 단어를 최 기자보다 광고국장이 먼저 꺼냈다. 광고국장은 광고주 쪽에서 <셜록> 얘기를 먼저 꺼냈다고 했다.

광고국장이 지칭한 '걔네'는 바로 신한금융지주회사다. A 언론사의 오랜 광고주이기도 하다. 광고국장은 신한금융지주 측이 A 언론사에 기사 삭제를 요구했다고 말했다.

그는 신한금융지주 홍보팀 유아무개 차장과 직접 통화했다며 신한 측과 자신의 특별한 친분이 있지 않느냐고 말했다.

광고국장은 시종일관 신한 편에 섰다.

그는 "신한금융지주와 관계를 봐서라도 신한 쪽에 전화해서 너무 나무라지 말라"면서 기사 삭제 불만을 표시할 때도 "'서운하다' 정도의 표현만 쓰는 게 좋겠다"고 최 기자에게 제안했다.

광고국장 말은 결국 돈 때문에 기사화하지 않기로 했다는 것이었다. 광고국장은 기사를 내리는 조건으로 신한금융지주사 홍보팀 유 차장이 광고비를 더 챙겨주기로 했다는 식의 말을 하며 기사 삭제를 정당화하려고 했다.

사실 기사 삭제를 대가로 추가 광고를 받는 것은 언론계에서 종종 있는 일이다. 말이 추가 광고지, 용돈을 받는 거나 다름없다. 광고비를 얹어 준다는 것은 광고주가 '잘 봐달라'는 뜻을 언론사에 우회적으로 전하는 뜻이다. 알아서 좋은 기사를 써주거나, 나쁜 기사를 내려주는 보이지 않는 약속이기도 하다.

광고국장과 통화를 마치고 최 기자는 자신의 기사가 광고비 올리기 수단에 불과하다는 생각에 참담했다. 아무리 열심히 취재해도 광고주 손바닥이라는 생각마저 들었다.

최 기자는 유 차장에게 직접 전화하기로 걸었다. 유 차장은 최 기자의 전화를 받고 당황하는 눈치였다.

최 기자가 "윗선에서 기사 삭제를 요구한 게 맞느냐"고 묻자, 유 차장은 잠시 망설이다가 "맞다"고 말했다.

최 기자는 씁쓸했다. 광고주인 신한금융지주사 심기를 건드리는 기사는 사안의 경중을 떠나 A 언론사에서 보도될 수 없었다. 최 기자는 신한은행 채용비리 사건 기사를 또 써서 냈지만, 해당 기사는 포탈사이트에 풀리기도 전에 내부에서 삭제됐다.

이번에 데스크는 기사 제목에 아예 '승인금지'라는 단어를 붙여서 포털사이트로 송고되는 것을 원천 차단했다. 자신의 기사를 삭제하는 조건으로 신한금융지주 측이 광고비를 얼마나 더 주기로 했는지 최 기자는 알지 못한다.

최 기자는 신한금융지주사와 언론의 부적절한 관계를 <셜록>에 알렸다. <셜록>은 유 차장에게 전화를 했으나, 그는 위의 내용을 부인했다. 최 기자와 통화한 사실 자체가 없다고 했다.

신한 측과 언론사 간의 기사 거래 제보는 이번이 처음이 아니다. <셜록>은 신한은행 채용 비리 의혹을 취재하던 중 비슷한 얘기를 여러 번 전해 들었다.

왕아무개 씨는 자신의 제보를 팔아 광고비로 벌었다는 B 언론사 얘기를 들은 후로 "기자를 신뢰하지 않는다"면서 당시 일화를 <셜록>에 풀어놓았다.

2017년 초, 왕 씨는 B 언론사의 주영희(가명) 기자를 만나 신한은행의 각종 비리를 제보했다. 그는 주 기자에게 채용 비리, 시금고, 그리고 법원공탁금 등 관련 비리를 털어놓았다.

왕 씨 눈에 주 기자는 열정적이었다. 뭉텅이로 서류를 넘긴 것도 주 기자를 믿었기 때문이다. 주 기자는 왕 씨를 여러 번 만나 제보 내용을 검증하려고 했다.

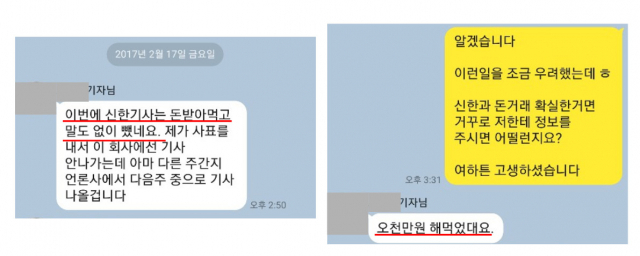

신한 관련 비리 내용이 B 언론사 월간지에 보도될 즈음 이런 카카오톡 메시지가 왕씨에게 도착했다.

주 기자는 "B 언론사 데스크가 신한은행 기사를 보도하지 않기로 했다"면서 B 언론사가 신한 측으로부터 수천만 원을 받고 기사를 덮기로 했다고 2017년 2월 말했다.

불과 이틀 전까지만 해도 주 기자는 "월간지가 나오면 보내줄 테니 주소를 알려 달라"고 했다. 이에 왕 씨는 "조만간 식사를 대접하고 싶다"며 주 기자에게 고마움을 표시했다.

발행될 거라 생각한 기사가 불발로 끝나자 왕 씨는 허탈했다. 주 기자는 왕 씨에게 이해를 구했다.

전직 기자 박철수(가명) 씨도 신한금융지주사와 언론사 간의 기사 거래 의혹을 <셜록>에 제기했다. 그는 기사가 나가기 전에 신한 측으로부터 광고가 들어오는 걸 목격했다고 말했다.

C 언론사에서 기자로 일한 박 씨는 조용병 신한금융지주 회장 취재를 시작하자 신한 측에서 바로 광고를 주는 게 신기했다고 말했다.

박 기자는 신한은행 기관고객부 관련 제보를 기사화할 예정이었다. 당시 C 언론사에는 신한금융지주 관련 광고가 없었다. 취재를 마무리할 무렵, 박 기자는 신한금융지주사가 C 언론사에 1000만 원 넘는 광고를 주기로 했다는 말을 전해 들었다.

신한금융지주사가 갑자기 아무 이유 없이 잘 알려지지 않은 C 언론사에 광고비를 책정할 이유는 없었다.

D 언론사의 이표성(가명) 기자는 광고 인센티브제가 기사 거래를 부추긴다고 설명했다. 그는 인센티브제를 실시하는 일부 언론 탓에 기사 거래가 당연시되는 문화가 형성됐다고 주장했다.

이 기자는 "기사가 나가기 전 선제적으로 대응하는 것을 선호하는 광고주도 많다"고도 말했다. 그는 "포털사이트에서 기사가 사라져도 구글 등에는 일주일가량 남는 경우가 있기 때문에, 취재 시작 단계에서 광고비 증액 제안을 하는 경우도 많다"고 전했다.

<셜록>의 서면 질의에도, 배진교 정의당 의원실에도 신한은행은 아무런 답을 주지 않았다. 재판에 영향을 줄 수 있다는 취지로 답변을 거부하는 상황이다.

제보자 왕 씨가 <셜록>과 인터뷰할 때마다 던지는 우스갯소리다. 취재하는 시늉만으로도 광고를 받을 수 있다는 취지의 농담. 그의 말은 일부 언론사에서 지금도 벌어지는 일이기도 하다.

여러 언론이 '공정'을 크게 외치면서도 신한은행 취업비리에는 관심을 두지 않는 상황. 어쩌면 이게 다 돈 때문이 아닐까.

전체댓글 0