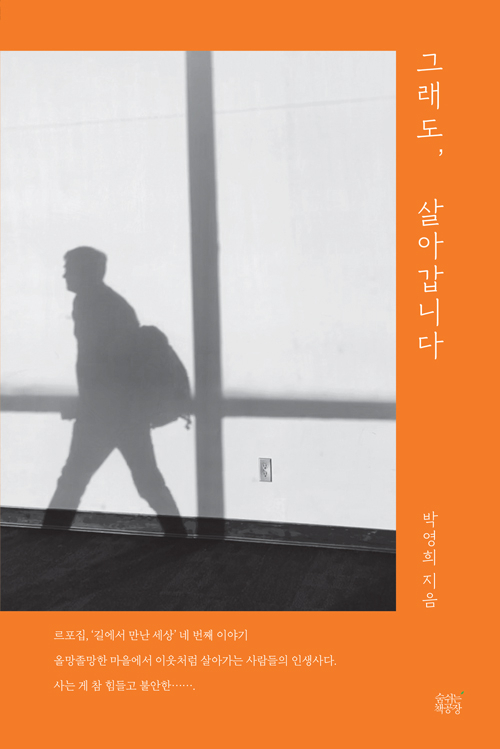

<그래도 살아갑니다>는 "사는 게 참 힘들고 불안한" 사람들의 인생사를 담은 르포집이다.

저자인 박영희는 국가인권위원회가 발간하는 격월간 <인권>에 ‘길에서 만난 세상'이라는 명칭으로 "우리 사회의 그늘진 현장"에 대한 르포를 연재했다. <그래도 살아갑니다>에는 그 중 17편이 담겨있다.

저자는 서문에서 르포를 쓰기 위해 취재를 하다보면 대부분의 사람이 가명을 요구한다고 적었다. 그러면서 그것이 비정규직 노동자라는 열악한 지위 때문인 것 같다고 이야기한다. 또, 우리 사회가 최저시급 사회로 가고 있는 것 같다는 말도 꺼낸다.

실제 <그래도 살아갑니다>에는 노동자가 많이 등장한다. 톨게이트 요금 수납원, 이제는 폐업한 진주의료원 노동자, 기간제 교사, 대리운전 기사, 경비원, 선박 수리공, 지방 간호사가 그들이다.

이들의 삶에서는 대체로 ‘비정규직 노동'의 문제가 읽힌다. 저임금과 고용 불안에서 비롯된 열악한 사회경제적 지위는 이들의 존엄까지 위협한다. 한 기간제 교사는 고3 담임을 맡았는데도 졸업식에 참석할 수 없어 비참했다고 전한다. 경비원에게 해고는 문자로 통보된다. 떡을 먹으라며 화단에 음식을 던진 주민도 있다.

노동조합을 통해 변화를 꾀하는 이들도 있지만 대체로는 꾹 참으며 속만 태운다. 한달 벌어 한달 사는 노동자가 잘리면 당장의 생계가 막막하기 때문이다.

그렇다고 <그래도 살아갑니다>에 노동자만 등장하는 것은 아니다. 카지노 도박 중독자, 장타령꾼, 지방 대학 청년, 노령연금 수급자, 귀금속 세공 자영업자, 고물 줍는 노인, 유기농 농사꾼, 고려인 등 다양한 취약계층이 나온다.

앞서 언급한 노동자와 이들의 공통점은 삶이 불안하다는 것이다. 하루 꼬박 고물을 주워 노인들이 손에 쥐는 돈은 6000원이다. 귀금속 세공업자는 한 때 벌이가 괜찮았지만, 이제 월 200만 원 수입이 고작이라고 말한다. 취업 문 앞에 선 지방 대학 청년들은 서울에서 대학을 다니는 청년들과의 격차를 호소하며 알 수 없는 앞날에 불안해한다.

<그래도 살아갑니다>는 '길에서 만난 세상'에 발표된 르포를 묶어 출간한 네 번째 책이다. 첫 책은 2006년에 나왔다. 10년이 넘게 한국사회의 취약계층을 만나 온 저자는 '길에서 만난 세상' 르포로 처음 책을 출간할 때 등장한 주요 단어가 '빈곤'과 '양극화'였다면 이제는 그 자리를 '불안'과 '박탈감'이 차지한 것 같다고 진단한다. 어쩌면 이는 한국 사회의 오랜 구조적 문제인 빈곤과 양극화가 개인의 마음까지 잠식하고 있다는 관찰일 수도 있겠다.

전체댓글 0