난민은 특별하지 않은, 늘 우리 옆에 있는 존재

'난민'이라는 단어를 들으면 우리는 전쟁, 박해, 빈곤, 피난, 난민촌 등의 어둡고 절망적인 이미지를 먼저 떠올리곤 합니다. 많은 난민이 겪는 경험임에는 틀림없지만, 이는 난민의 삶, 더 나아가 난민이라고 칭하기 전 보통의 사람으로서의 삶에서 아주 작은 부분을 차지할 뿐입니다. 이들이 과거에 겪은 절망적인 경험과 함께 우리가 더욱 주목해야 할 부분은 앞으로 이들이 겪게 될 '보통의 인간으로서의 삶'입니다. 다시 말해 우리와 다를 바 없는 보통의 인간으로서의 삶이지요.

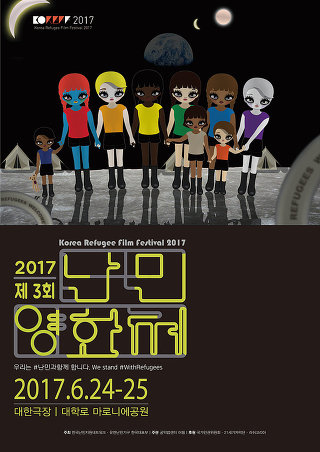

올해 열린 제 3회 난민영화제는 이러한 부분을 강조하면서, 난민은 TV와 신문 속에서만 만나는 특별한 대상이 아닌 '우리와 다를 바 없는 존재'라는 메시지를 전달하려 노력했습니다. 박해와 빈곤만이 난민을 둘러싼 단어가 아니라는 생각과 함께, 난민은 잠시 위험을 피해 불가피하게 다른 나라로 왔을 뿐 우리와 같이 희망·가능성·능력을 지닌 존재이면서 동시에 우리와 다를 바 없었던 삶을 영위한 사람이라는 메시지입니다.

그리고 25일 대학로 마로니에 공원에서는 난민 문제에 대해서 지속적으로 관심을 기울여 온 김연실 감독의 <대답해줘>(Answer me)가 상영되었습니다. 영화가 상영된 후 관객과의 대화인 '영화의 말味(말미)'와 토크 콘서트를 통해 우리가 어떻게 난민의 아픔을 함께 나누고 이해할 수 있는지, 특히 한국 사회가 어떻게 난민의 희망과 가능성을 지켜줄 수 있을지에 대한 이야기를 나누어 보았습니다.

영화제를 통해 난민의 목소리를 전하다

제 주변사람들에게 '난민'에 대한 이야기를 꺼내면, 대부분 가장 먼저 하는 말은 '한국에도 난민이 있어요?'라는 말입니다. 물론입니다. 한국에도 난민이 있습니다. 조금 더 자세히 말하자면, 박해를 피해서 한국에 온 난민신청인과 난민이 존재하는 것입니다. 한국에서 난민에 대한 제도가 시행된 지 벌써 23년이 되었고, 2013년에는 아시아 최초로 난민법이 제정되었습니다.

23년여의 긴 시간동안 한국에서 난민 신청을 한 외국인은 2만 명을 넘어섰지만, 올해 상반기까지 난민으로서 인정을 받아 한국에 합법적으로 체류할 수 있는 이주민은 700여 명이 채 되지 않습니다. 한국 전체 인구에서 한 줌이 채 되지 않는 2만여 명의 외국인이 한국에서 인간다운 삶을 살기 위해서 해결해야 할 일들은 너무나도 많지만, 당장 인터넷의 댓글만 보더라도 난민에 대한 인식이 부족하거나 왜곡되어 있고, 이러한 인식을 개선하는 것이 무엇보다도 중요하다는 것을 알 수 있습니다.

난민영화제는 난민에게 부정적인 인식과 가혹한 현실에 대항하여 메시지를 전달할 수 있는 하나의 수단입니다. 단순히 '난민과 함께', '난민을 보호'하자는 메시지를 외치기만 하는 것이 아닌, 난민을 조명한 다양한 영화를 통해 많은 사람들이 난민의 목소리를 듣고자 찾아오게 만드는 것입니다. 이 속에서 영화는 다양한 형태의 텍스트와 이미지, 그리고 소리를 전달하는 좋은 수단이라고 생각합니다.

그리고 난민영화제를 비롯해 난민과 관련된 다양한 활동을 하는 한국난민지원네트워크(이하 난민네트워크)가 있죠. 난민네트워크는 한국의 난민을 돕는 단체들이 결성한 모임입니다. 공익인권법재단 공감, 난민인권센터 난센, 재단법인 동천, 공익법센터 어필(APIL), 재단법인 동천, 이주여성을 위한 문화경제 공동체 에코팜므, 국제난민지원단체 피난처, 사단법인 휴먼아시아, 아시아평화를향한이주 MAP(Migration to Asia Peace), 안산글로벌청소년센터, 세이브더칠드런 등의 단체는 2006년 난민법 제정을 위한 연구와 토론을 기점으로 국내 난민을 보호하고 지속적으로 연대하기 위해 유엔난민기구 한국대표부와 난민관련 이슈들을 공유하고 여러 가지 협력 사업을 추진해 오고 있습니다. 올해 열린 제 3회 난민영화제는 난민네트워크와 유엔난민기구 한국대표부가 공동으로 주최하고 공익법센터 어필이 주관했습니다.

세 살 영화제, 여든까지 간다

그러나 난민영화제는 많은 어려움 속에서 손님을 맞이해야 했습니다. 한국의 수많은 군소영화제가 갖고 있는 문제인 인력과 예산문제를 포함해서, 영화 <나라없는 국기>를 만든 이란의 수도 테헤란에 위치한 제작사는 이란 경찰 당국의 압수수색을 받아 영화 수급이 안 될 뻔한 일도 있었습니다. 이 글을 쓰고 있는 기획자 역시 영화제를 꾸려나가 본 적이 없어서, 맨 땅에 헤딩하는 식으로 일을 할 수 밖에 없었습니다. 특히 이번 제 3회 난민영화제를 처음부터 끝까지 이끈 '공익법센터 어필'은 영화제만을 위한 단체가 아닌 만큼 단체의 업무와 영화제의 업무를 모두 해야 하기도 했습니다.

다행히 많은 관객 분들이 영화제에 대한 애정 어린 말을 해주셨습니다. “한국에도 난민이 있는지 몰랐다”부터 “이런 영화제는 더 홍보가 많이 되어야 한다”는 말까지. 우리가 항상 난민과 함께 살아왔고, 이들도 우리와 다르지 않은 사람이라는 메시지가 잘 전달이 된 걸까요. 이러한 응원들을 듣고 있자면, 올해 세 살이 된 난민영화제가 여든 살이 될 때까지 계속 되었으면 좋겠다는 생각과 함께 난민과 난민을 만드는 상황들이 사라져서 더 이상 영화제를 기획하지 않았으면 좋겠다는 생각도 하게 되었습니다. 이방인과 주인이 격의와 편견 없이 어울릴 수 있고, 너와 나 사이의 명확한 구분보다는 내 안의 공간을 남에게 내어주며 서로가 꽃을 피우고 열매를 맺는 때가 되면 난민영화제는 몇 살이 되어있을까요.

전체댓글 0