여기 약 2분20초가량 되는 녹음 파일을 소개하겠다. 건설업체 대표와 건설 현장에 있는 업체 소속 노동자가 주고받은 전화통화 내용이다. 말이 전화통화지 욕으로 시작해 욕으로 끝나는 '욕설 샤우팅'이라 해도 과언은 아니다. 업체 대표의 노동자를 향한 인격 모독 발언이 끊임없이 이어진다.

말머리마다 'XX새끼', 'XX놈'은 항상 붙인다. 고함을 지르면서 현장 노동자에게 "뛰어!"를 연발하기도 한다. 자기가 지시한 대로 공사 현장에서 빠르게 움직이라는 것. 군대 교관이 따로 없을 정도다. 하지만 업체 대표의 이런 고압적 태도에 현장 노동자는 아무 말 못하고 가쁜 숨을 고르며 "네, 네"만 반복할 뿐이다.

이 영상에 등장하는 현장 노동자는 김성문(가명, 43) 씨. 그는 올해 1월, 중소 건설회사에 들어갔다. 빌라 등을 짓고 인테리어 공사하는 곳이다. 평소 알고 지내던 친구가 함께 일하자고 제안했다. 그 친구가 녹음 파일에 등장하는 업체 대표다.

김 씨의 이전 직업은 IT업계 개발자. 박봉도 박봉이었지만 매일 해야 하는 야근도 견디기 힘들었다. 정년도 보장되지 않았다. 사장 말 한마디에 회사에서 쫓겨나는 직장동료를 여럿 보았다. 오랜 고민 끝에 회사를 그만두고 건설회사에 취업했다.

건설회사에 들어간다고 하자 대부분이 만류했다. 늦은 나이에 건설현장 일을 어떻게 하겠느냐는 조언이 그를 붙잡았다. 하지만 김 씨는 마음을 굳힌 지 오래였다. 어느 정도 자리만 잡으면 현장소장 개념으로 일할 수 있게 된다고 했다. 그러면 웬만한 월급쟁이보다 더 많은 돈을 받을뿐더러 현장 노동자와 달리 편하게 일할 수 있게 된다고 했다. 게다가 정년 없이 오랜 시간 일할 수 있다며 이러한 조언을 뿌리쳤다.

김 씨는 장남이었다. 돈을 많이 벌어 부모님에게 잘해드리고 싶다는 말을 입버릇처럼 했었다.

밤낮, 주말 없이 일해도 한 달 150만 원

하지만 일은 생각처럼 쉽지 않았다. 말이 좋아 건설회사였다. 김 씨가 하는 일은 공사장 노가다. 그나마도 월급쟁이 노가다였다. 일당 노가다면 출·퇴근 시간이라도 있겠지만 김 씨는 그러지 못했다. 새벽 5시에 출근해 밤 10시 넘어서까지 일하는 날이 비일비재했다. 하루도 쉬지 않고 한 달 가까이 일한 적도 있었다.

하지만 야근수당, 주말수당 등은 '그림의 떡'이었다. 안전교육은 고사하고 제대로 된 안전장비조차도 받지 못했다. 그렇게 죽어라 일하고 김 씨가 받은 돈은 한 달에 150만 원. 김 씨에게는 있으나 마나 한 노동법이었다. 고용노동부가 올해 초 발표한 '2015년도 고용형태별 근로실태조사 결과'를 보면 건설업 비정규직 노동자의 월급은 188만5462원으로 나타났다.

무엇보다도 건설회사 대표의 욕설이 김 씨를 견디기 힘들게 했다. 건설회사 사장은 김 씨와 친구였다. 하지만 일할 때는 상명하복을 강요했다. 말이 좋아 상명하복이었지, 김 씨는 사실상 친구의, 아니 대표의 '아바타'로 사용됐다.

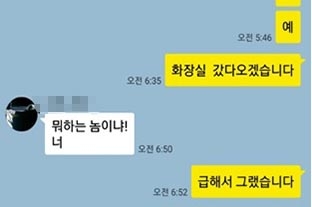

김 씨는 건설현장에 도착하면서부터 모든 일거수일투족을 사장에게 보고해야 했다. 벽돌 위치부터, 시멘트 남은 분량, 일하는 방식 등을 모두 사장에게 보고하고 사장의 지시에 따라 일을 진행했다. 화장실 가는 것은 물론, 허리가 아파 5분 쉬는 것도 하나하나 보고해야 했다.

그 과정에서 사장의 욕설은 끊이지 않았다.

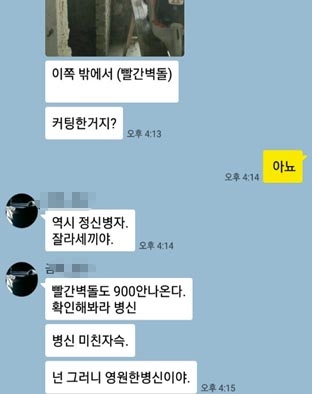

"병신 미친자슥. 넌 그러니 영원한 병신이야."

"개XX야, 그러고 밥이 넘어 가냐?"

결국, 견디다 못하고 잠적한 김 씨

"그래도 남은 일이 있는데, 어떻게 갑자기 그만둘 수 있겠니? 그것은 마무리해야 할 듯해."

결국, 몇 달 가지 않아 사달이 났다. 8월께, 김 씨는 사장에게 문자 하나를 남기고 잠적했다.

"나 같은 병신은 없는 게 맞다. 어디에도 쓸데가 없으니"

이후 어디에서도 김 씨를 찾을 수 없었다. 김 씨 동생은 실종신고를 냈지만 경찰의 조사는 제대로 이뤄지지 않았다. 그 사이 건설업체 대표는 김 씨를 상대로 민사소송을 제기했다. 김 씨가 사라지면서 공사가 늦어진 피해를 보게 됐다는 이와 관련한 손해배상을 청구했다. 그 금액이 자그마치 8000만 원. 하지만 건설회사 대표는 김 씨를 상대로 재판을 진행하지 못했다.

"노동자가 아니라 노예였다"

11월 30일 김 씨의 동생은 경찰로부터 한 통의 전화를 받았다. 찾고 싶어 했던 형을 발견했다는 것. 하지만 형은 이미 차디찬 시신이 돼 있는 상태였다.

김 씨는 그날 새벽 경기도 안산의 야산에서 목을 맨 채 발견됐다. 산책하던 주민들이 김 씨를 발견하고는 경찰에 신고했다. 경찰은 김 씨가 자살했다고 추정했다. 김 씨는 잠적해 있는 동안, 안산 등에 있는 모텔을 전전한 것으로 드러났다.

김 씨의 동생 김광철(가명) 씨는 고인의 죽음이 건설회사 대표와 연관이 있다고 생각한다. 김광철 씨는 "형이 죽은 뒤, 그의 휴대전화 통화내용과 메신저 등을 확인해보니 온갖 욕설과 인간 이하의 처우를 받으며 일해 온 것들을 확인할 수 있었다"며 "형은 노동자가 아니라 사실상 노예였다"고 말했다.

김영철 씨는 "인격적으로 모멸감을 느끼면서도 일을 해야만 했던 형을 생각하면 가슴이 먹먹하다"며 "하지만 업체 대표는 형의 죽음에 애도는커녕, 형의 유품을 가져가는 것조차도 막고 있다"고 말하며 눈시울을 붉혔다.

소리소문없이 사라지는 노동자들

고용노동부가 지난 7월, 한 달간 건설현장 668곳을 대상으로 감독한 결과, 건설현장 절반 이상이 근로기준법과 건설노동자의 고용개선 등에 관한 법률(건설근로자법)을 위반한 것으로 드러났다. 360곳에서 524건의 법을 위반한 것.

근로기준법 위반 사업장은 '서면근로계약 작성·교부 위반'이 32.2%(215곳)로 가장 많았고, '금품 체불'이 22.2%(148곳)였다. 1인 평균 체불액은 112만1000원이었다.

하지만 이 통계에는 김 씨와 같이 소규모 건설현장에서 일하는 노동자 관련한 통계는 빠져 있다. 대형건설 현장만을 조사한 통계다.

김 씨의 죽음이 김 씨 개인의 우발적인 불행일까. 누구도 관심을 두지 않는, 법의 사각지대에 놓인 군소 건설업체 노동자들은 오늘도 김 씨처럼 소리소문없이 사라지고 있다.

전체댓글 0