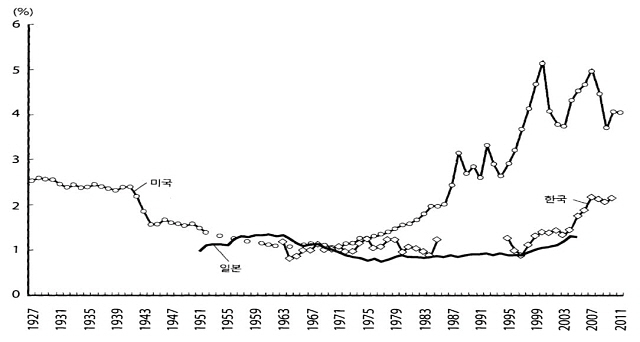

한국의 근로 소득 불평등은 미국의 근로 소득 불평등을 그대로 모방하고 있다. 아래 [그림 1]에 나타나듯이, 1960년대까지만 해도 대기업 CEO 등 임원급 경영자들에 해당하는 최상위 0.1% 근로 소득자들의 연봉은 평균적인 근로자 연봉의 10배 정도였고 이러한 격차는 미국과 일본, 한국의 세 나라 모두 비슷했다.

그런데 미국에서 먼저 변화가 시작된다. 그 격차는 1970년대부터 벌어지다가 1980년 말과 1990년대 말에 급격히 벌어져, 2000년대에는 그것이 40배로 증가했다. 최상위 0.1%와 평균 노동자의 연봉 격차가 10배에서 40배로 400% 증가한 것이며 그만큼 빈부 격차가 증가하였다.

미국에서의 변화는 상위 0.1% 중에서도 연봉이 가장 높은 100대 기업 CEO들, 즉 최상위 0.0001%의 연봉을 보면 더욱 실감나게 알 수 있다. 미국 100대 기업 CEO들의 연봉은 1970년대까지만 해도 100만 달러에 못 미쳤지만 2000년대에는 4000만 달러로 증가했다. 30년 동안 4000%가 폭증한 것이다.

그런데 그 30년 동안 미국 근로 소득자들의 평균 연봉은 3~4만 달러(1999년 불변 가격) 수준에서 정체되어 있었다. 달리 말해서, 1970년대까지만 해도 미국의 100대 대기업 CEO들의 연봉은 평균적인 종업원 연봉의 50배였는데 하지만 오늘날에는 그 1000배에 달한다.

미국에서 이렇듯 임금 격차가 크게 벌어진 원인은 레이건-부시-클린턴 정부가 추진한 금융 탈규제(financial deregulation)와 주주 자본주의(shareholders capitalism)의 전면화, 그리고 그 일환으로 도입된 상장 대기업 임원들에게 고액의 스톡옵션 및 고액의 단기수익 연동 성과급 지급이었다.

일본의 경우 그 30년 동안 최상위 0.1%와 평균적인 근로 소득자 간의 연봉 격차가 10배에서 13배로, 30% 증가하는데 그쳤다. 즉 일본 대기업 CEO 등 경영자들의 보수는 미국에서처럼 급격히 늘어나지 않았으며 CEO 연봉과 종업원 연봉간의 격차도 낮은 수준에서 안정화되어 있었다.

한국의 경우, [그림 1]이 보여주듯이 1960년대부터 1990년대 중반에 이르는 고도성장기에는 미국보다 일본 자본주의 유형에 가까웠다. 그런데 1997년 외환 위기 이후 미국식 시장 개혁이 진행되면서 급격히 소득 분배의 불평등 패턴 역시 미국과 비슷한 쪽으로 변화한다. 즉, 최상위 0.1%와 평균적인 노동자 간의 연봉격차가 10배에서 20배로 200% 증가했다.

1990년대 중후반부터 우리나라에서 가장 연봉이 높은 근로 소득 최상위 0.1~1%의 연봉이 급증한 것은 기업 지배 구조와 금융 시장 그리고 노동 시장의 구조와 제도를 미국식으로 바꾸었기 때문이다. 기업 지배 구조에서 펀드와 개미 등 소액 주주 투자자들의 발언권과 영향력이 강화되었으며 또한 기업의 외부 자금 조달에서 은행 대출보다 회사채, CD 등 유가 증권 시장의 역할이 극적으로 강화되었다.

이에 따라 종래에 비해 주주 가치(shareholder values) 즉 자본 시장이 평가하는 기업 가치를 극대화하는 방향으로 기업의 행태와 사업 구조, 재무 구조가 새로 구축되었다. 이러한 구조적 변화는 외국인 투자자들이 상장사 주식을 대거 매입함에 따라 더욱 강해졌다.

주주 중시 경영(주주 가치 경영)은 일반 대기업과 재벌계 대기업들에서 CEO 및 임원들에게 미국처럼 스톡옵션이 부여되고, 연공제 월급이 아니라 성과 연봉제를 도입하면서 더욱 구체화되었다. 기업 구조 조정 시장에서 론스타와 보고펀드 같은 사모펀드(PEF)가 새로 출현하여 '기업 가치(주주 가치) 제고'를 지상 목표로 하는 구조 조정에 나선 것도 회사 경영진과 일반 종업원 사이의 연봉 격차를 크게 만들었다.

불평등 심화와 피케티의 21세기 자본주의

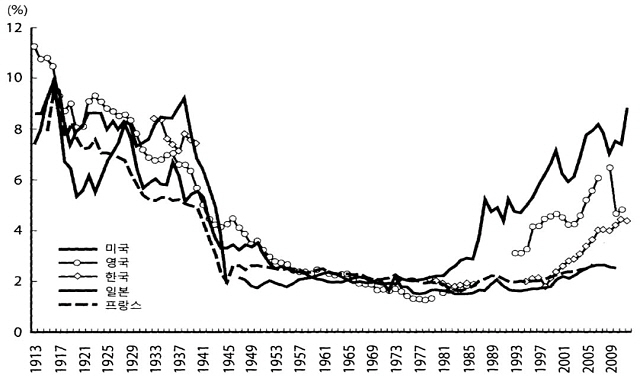

그런데 연봉 격차, 즉 근로 소득 격차만 심해진 게 아니다. 재산 소득 등 비근로 소득을 포함하는 종합 소득의 격차 역시 극심해지고 있다. 1930년대까지만 해도 미국, 영국, 일본, 프랑스 등 선진국에서 가장 부유한 최상위 0.1%로의 개인 소득 집중도는 1930년대까지만 해도 6~9%에 육박했다. 즉, 전 인구의 0.1%인 최고 부유층의 종합 소득이 국민 평균 소득(비근로 소득 포함)보다 60~90배 많은 소득을 벌었다([그림 2]).

하지만 대공황과 제2차 세계 대전을 거치면서 그 격차는 크게 줄어들었고 더구나 선진국들에서 복지 국가가 등장한 1950~70년대에는 대체로 2%대로 떨어진 채 안정되었다. 즉 0.1% 최상위 부유층의 개인 소득(종합 소득)이 국민 평균 소득의 20배로 떨어졌다. 부자와 평민 간의 소득 격차가 과거의 4분의 1에서 5분의 1로 크게 줄어든 것이다.

토마 피케티가 쓴 <21세기 자본>(글항아리 펴냄)에서 지적되듯이, 이러한 소득 격차 축소 즉 불평등 축소는 자연 발생적으로 나타난 것이 아니다. 그것은 1930년대 대공황과 함께 시작된 복지 국가와 부자 및 대기업 증세, 그리고 노동권 및 노동조합권 강화를 중심으로 하는 경제 민주주의에 의해 정치적으로 강요된 것이다.

하지만 미국과 영국에서 레이건 대통령과 대처 수상이 집권하여 이른바 신자유주의 또는 신보수주의가 지배하는 1980년대부터 미국과 영국을 필두로 다시 1930년대 이전의 소득 격차로 회귀하는 정치경제적 움직임이 강력하게 작동한다.

부자 감세와 대기업 감세, 복지 축소와 노동권 약화가 진행되고, 그 결과 2000년대가 되면 미국과 영국에서 부자와 평민 간의 소득 격차는 1920년대 이전의 수준으로 회귀한다. 100년 전인 1916년경처럼, 최상위 0.1%의 부유층이 평민들의 60~90배를 더 버는 시대가 다시 열렸으니, 부자들의 낙원이 다시 시작된 것이다. 하지만 미국 및 영국과 달리 자유 시장 자본주의로의 회귀가 더디게 진행된 일본과 프랑스에서는 1990년대 이후에도 과거에 비해 소득 격차가 30~40% 가량 더 벌어지는 것에 그쳤다.

우리나라의 경우에도 가장 부유한 0.1% 부유층으로의 소득 집중은 1990년대 중반까지 일본-프랑스와 비슷한 수준이었다. 그만큼 지금보다 평등했다. 그런데 [그림 2]가 보여주듯이, 1997년을 기점으로 0.1% 부유층으로의 소득집중이 유별나게 빠른 속도로 진행된다. 부익부 빈익빈의 메커니즘이 본격 작동하기 시작한 것이다.

전체댓글 0