에필로그

7월 16일부터 10월 15일까지 석 달간 자전거로 유럽 횡단을 하고 돌아왔다.

치악산에 녹음이 한창 짙을 때 출발했는데 돌아와 보니 단풍이 서서히 물들고 있었다.

여행 한 달쯤 지날 무렵 하늘 높이 지나는 항공기를 보고 갑작스레 집으로 돌아가고 싶은 마음이 북받쳐 올라 하마터면 포기할 뻔했다.

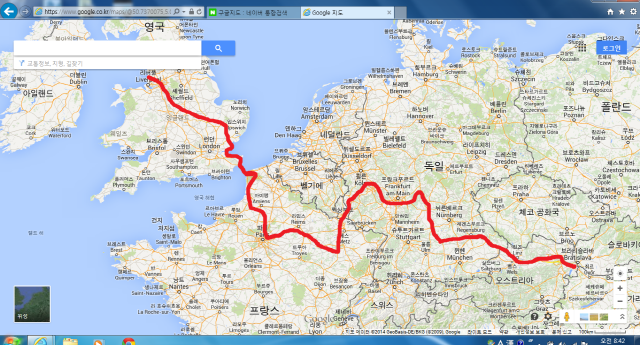

오스트리아 빈을 출발해 독일과 룩셈부르크, 프랑스를 거쳐 영국 맨체스터까지 하루 평균 50km, 총 3,500km를 횡단했다.

매일 달리는 데 필요한 에너지는 아마도 온몸에 스며드는 광활한 들녘 바람과 수시로 닥치는 난감한 지경으로 충전되었을 것이다. 그리고 늘 조금 부족한 듯 멈춘 것이 완주할 수 있는 동력이 되었다.

자전거에 필요한 살림살이들을 모두 싣고 달렸다. 주로 캠핑장에서 텐트 치고 취사를 했다. 그동안 식사 준비를 손수 이렇게 많이 해 본 적은 없었다.

새삼 사람 사는 데 그다지 넓은 터와 많은 물건이 필요하지 않다는 것을 느꼈다. 40kg이면 세상 살아가는 데 부족함이 없다. 이제 철이 드나 보다.

라인 강변 로렐라이 언덕 밤하늘에 쏟아지던 한 아름 별들을 잊을 수가 없다. 추니는 나에게 어떤 존재일까?

34년간 일심동체로 지내왔건만 깊은 정만큼이나 소중함을 잊고 살아온 것 같다.

지나고 보니 무모한 도전이었다. 사전에 충분한 정보를 파악하지 못한 채 의욕만 앞세워 노선을 정한 것이다.

자전거 길이 잘 연결되어 있다는 잘못된 정보를 믿었다가 사실과 달라 현지에서 길을 잃어 미아가 되기도 했다.

도전과 시행착오를 즐기는 성격이라 실패를 마음속에 그리 오래 담아 놓지는 않지만, 요즘도 가끔 당시 난감했던 상황이 불현듯 떠오르곤 한다.

먼저 언어 소통에 어려움이 많았다. 겨우 영어 기초 회화 수준이라서 처음엔 누가 말을 걸어올까 두려웠다. 그래서 사람들을 만나면 제각기 자기 말만 하고 끝나는 경우가 많았다.

하지만 이제는 외국인을 만나는 게 두렵지 않다. 프랑스어, 독일어를 전혀 할 줄 몰라도 어려운 난관을 풀어 나갔다는 자신감 때문일 것이다.

미리 숙소를 예약할 수 없어 어려움이 컸다. 교통이 혼잡하고 위험한 도로를 피해 주로 시골길을 달리다 보니 잘 곳을 찾지 못해 춥고 늦은 밤 외진 곳에서 겁에 질린 채 산속을 헤맸던 기억을 잊을 수가 없다.

극한의 어려운 상황에 처했지만 항상 소중한 인연들이 우리를 기다리고 있었다. 그 덕분에 때가 되면 인연은 찾아온다는 믿음을 갖게 됐고, 그 만남을 위해 미리 준비해야 한다는 걸 깨달았다.

자전거 길을 찾기도 쉽지 않았다. 길을 잘못 들어 고속도로로 들어가는 바람에 혼쭐이 나기도 했고, 덜컹거리는 운하 길, 풀밭, 자갈길을 며칠씩 달리기도 했다.

또 펑크가 여섯 번 나고, 스탠드와 짐받이가 부러지고, 브레이크도 고장 났다. 무릇 자전거 여행은 삶의 여정과도 같아 늘 어려움과 즐거움이 함께한다.

되돌아보니 도나우 강 물길 따라 달리던 즐거움과 늦은 밤 지친 몸으로 길을 찾아 헤매던 어려움이 함께 있어 더욱 아름다웠다.

유럽을 횡단하면서 몇 가지 부러웠던 점도 있다. 광활한 자연과 지역마다 고른 발전, 깨끗한 생활환경, 자신의 순서를 지키는 자세, 자기 책임을 강조하는 사회, 친절과 자원봉사를 자긍심으로 생각하는 마음, 느긋함과 여유로움, 전통을 존중하는 풍토, 그리고 무엇보다도 남을 배려하는 자세가 돋보였다.

여행 기간 중 매일 아침 한 편씩 블로그에 사진과 글을 올렸다. 인터넷 환경이 좋지 않아 애를 먹었다.

블로그에 쓴 글을 SNS에 공유해 놓았는데 친구들의 응원과 격려가 쏟아져 하루도 빼먹을 수 없었다. 사실 피곤해서 쓰기 싫은 적도 많았지만 나 자신과의 약속이었다.

우린 자전거 집시, 바이크 보헤미안이다. 행색이나 처지가 여지없이 집시였다. 시시각각 벌어지는 예측 못한 상황에 적응하면서 생존하기에 급급했다.

‘세수를 했느니, 옷차림이 어떠니, 입맛이 없느니’ 하는 그런 사치는 어느새 나도 모르게 잊어버렸다. 관료와 권위, 체면은 그 시절 울타리 안에서만 용인된다는 걸 체득하는 데 그리 많은 시간이 걸리지 않았다.

공직을 은퇴하고 곧바로 자전거 세계 일주에 나섰다. 나는 ‘희망과 도전이 삶의 의미이자 젊음의 비결’이라 생각하며 달렸다. 나이와 처지를 탓하는 것은 스스로를 옥죄는 것이다.

마지막으로 지난 석 달 동안 늘 함께하며 응원해 준 SNS 친구들에게 감사의 말을 전한다. 그리고 무엇보다도 힘겨운 여정을 묵묵히 동행한 추니를 위로하고 싶다.

전체댓글 0